APPARATO CIRCOLATORIO

Introduzione

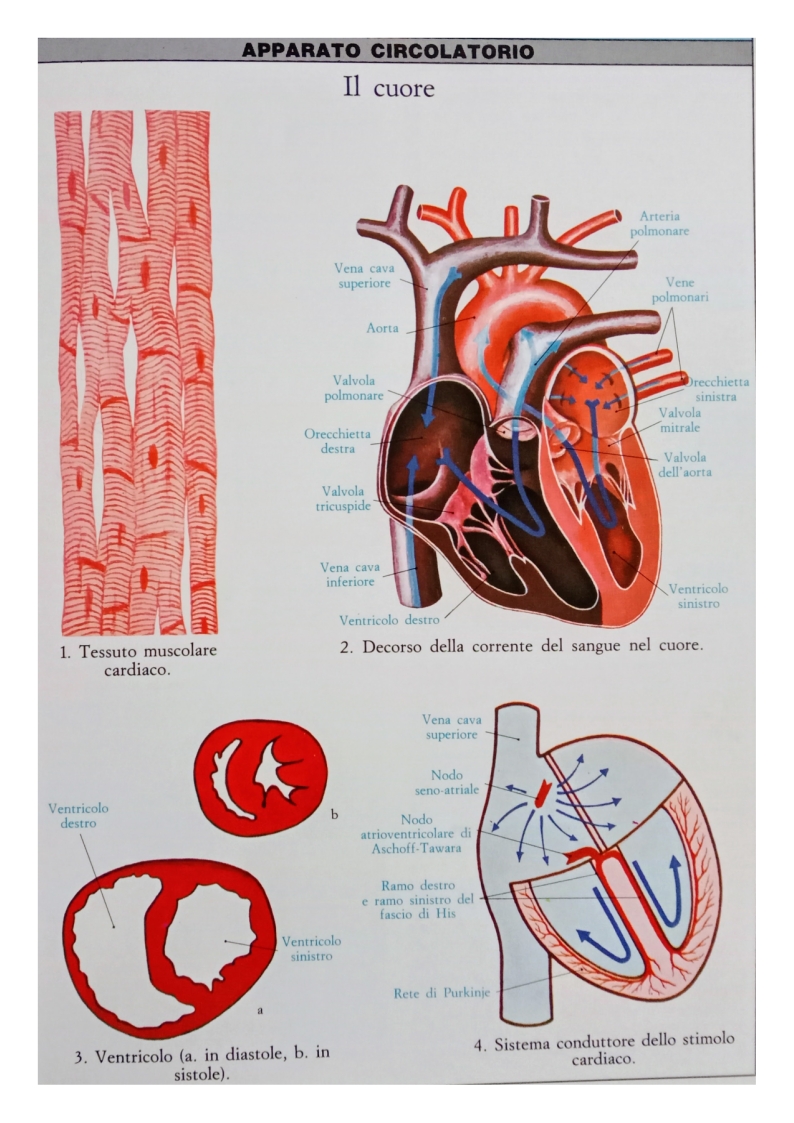

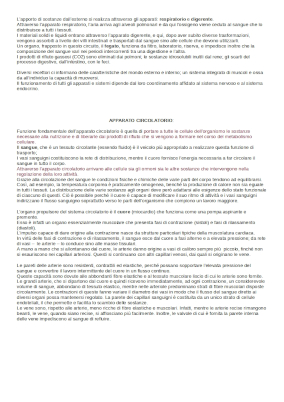

Le cellule permettono un progressivo perfezionamento delle funzioni.

Il ricambio cellulare deve avvenire rapidamente affinché la vita possa rinnovarsi.

A questa funzione provvede l’apparato circolatorio, nel quale il liquido circolante, il sangue, si pone in contatto con le cavità e i tessuti in cui si operano gli scambi.

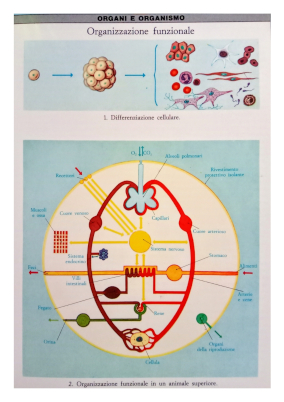

Il sangue, spinto da una pompa (il cuore), circola in un sistema di vasi impermeabili (arterie e vene) che si ramificano abbondantemente, diventando permeabili e distribuendosi in tutte le cellule dell’organismo grazie anche ai capillari.

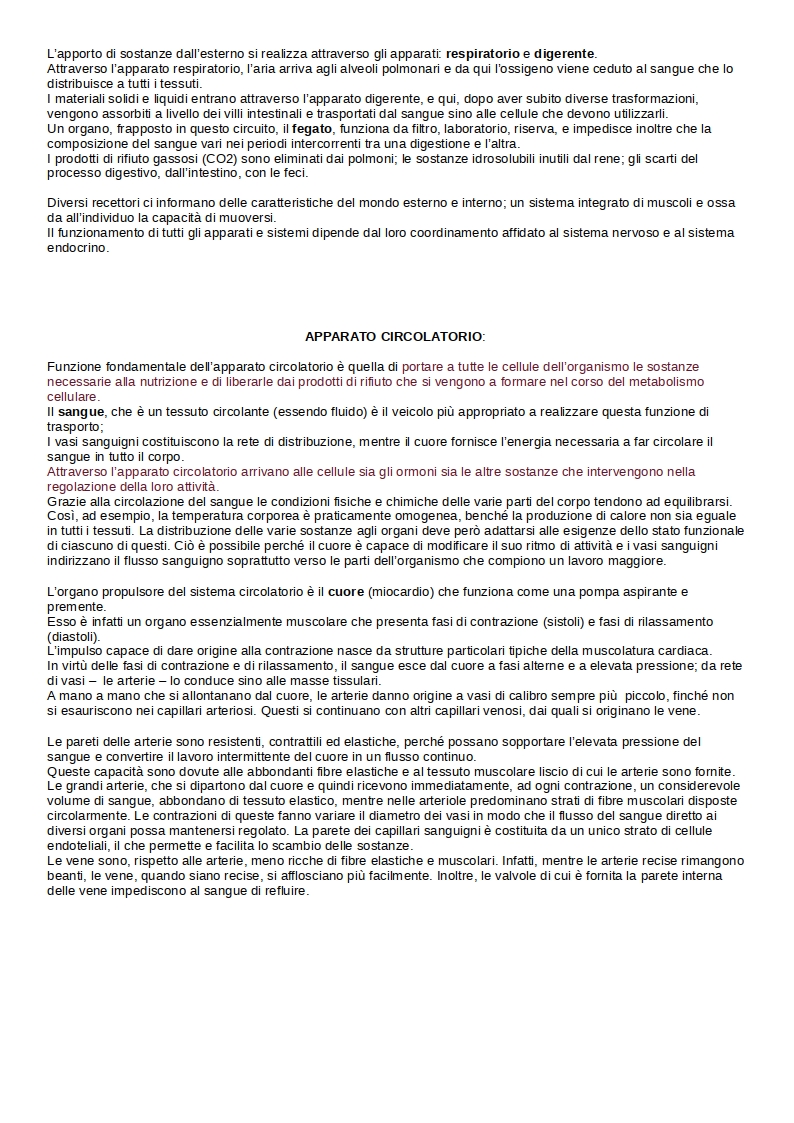

L’apporto di sostanze dall’esterno si realizza attraverso gli apparati: respiratorio e digerente.

Attraverso l’apparato respiratorio, l’aria arriva agli alveoli polmonari e da qui l’ossigeno viene ceduto al sangue che lo distribuisce a tutti i tessuti.

I materiali solidi e liquidi entrano attraverso l’apparato digerente, e qui, dopo aver subito diverse trasformazioni, vengono assorbiti a livello dei villi intestinali e trasportati dal sangue sino alle cellule che devono utilizzarli.

Un organo, frapposto in questo circuito, il fegato, funziona da filtro, laboratorio, riserva, e impedisce inoltre che la composizione del sangue vari nei periodi intercorrenti tra una digestione e l’altra.

I prodotti di rifiuto gassosi (CO2) sono eliminati dai polmoni; le sostanze idrosolubili inutili dal rene; gli scarti del processo digestivo, dall’intestino, con le feci.

Diversi recettori ci informano delle caratteristiche del mondo esterno e interno; un sistema integrato di muscoli e ossa da all’individuo la capacità di muoversi.

Il funzionamento di tutti gli apparati e sistemi dipende dal loro coordinamento affidato al sistema nervoso e al sistema endocrino.

APPARATO CIRCOLATORIO:

Funzione fondamentale dell’apparato circolatorio è quella di portare a tutte le cellule dell’organismo le sostanze necessarie alla nutrizione e di liberarle dai prodotti di rifiuto che si vengono a formare nel corso del metabolismo cellulare.

Il sangue, che è un tessuto circolante (essendo fluido) è il veicolo più appropriato a realizzare questa funzione di trasporto.

I vasi sanguigni costituiscono la rete di distribuzione, mentre il cuore fornisce l’energia necessaria a far circolare il sangue in tutto il corpo.

Attraverso l’apparato circolatorio arrivano alle cellule sia gli ormoni sia le altre sostanze che intervengono nella regolazione della loro attività.

Grazie alla circolazione del sangue le condizioni fisiche e chimiche delle varie parti del corpo tendono ad equilibrarsi. Così, ad esempio, la temperatura corporea è praticamente omogenea, benché la produzione di calore non sia eguale in tutti i tessuti. La distribuzione delle varie sostanze agli organi deve però adattarsi alle esigenze dello stato funzionale di ciascuno di questi. Ciò è possibile perché il cuore è capace di modificare il suo ritmo di attività e i vasi sanguigni indirizzano il flusso sanguigno soprattutto verso le parti dell’organismo che compiono un lavoro maggiore.

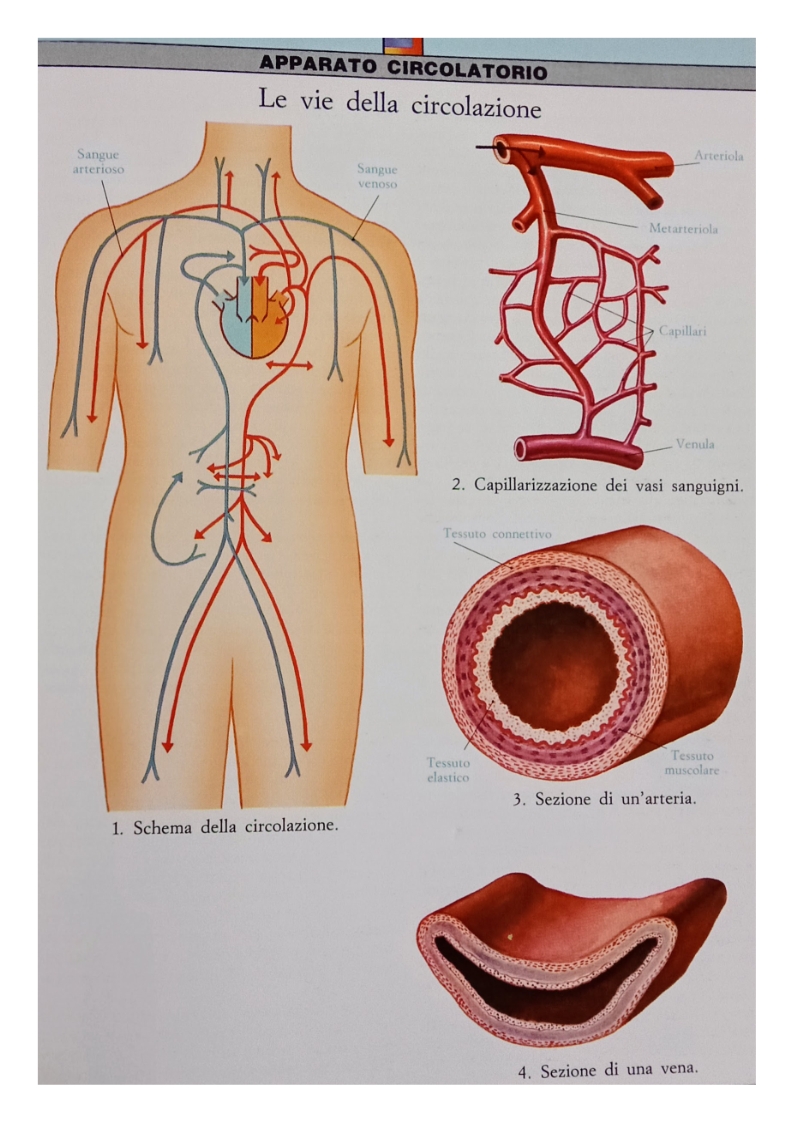

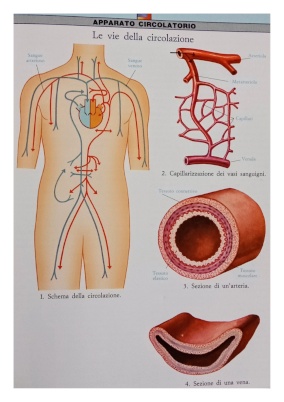

L’organo propulsore del sistema circolatorio è il cuore (miocardio) che funziona come una pompa aspirante e premente.

Esso è infatti un organo essenzialmente muscolare che presenta fasi di contrazione (sistoli) e fasi di rilassamento (diastoli).

L’impulso capace di dare origine alla contrazione nasce da strutture particolari tipiche della muscolatura cardiaca.

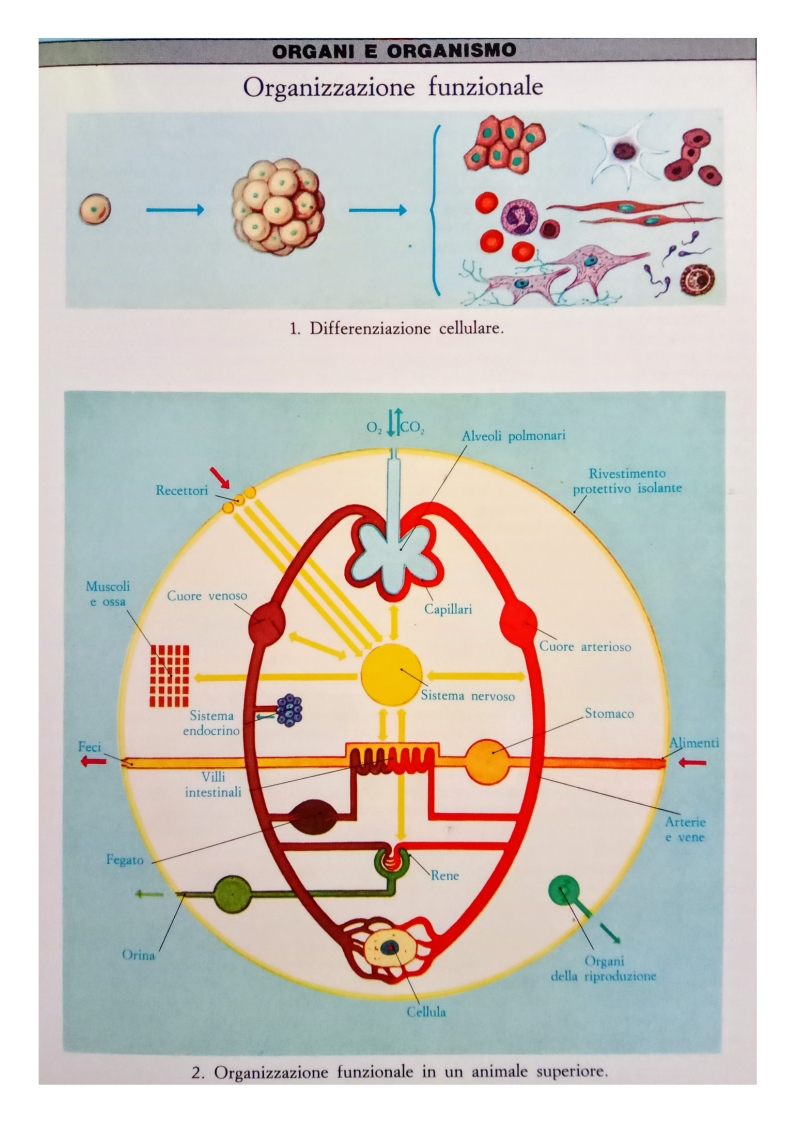

In virtù delle fasi di contrazione e di rilassamento, il sangue esce dal cuore a fasi alterne e a elevata pressione; da rete di vasi – le arterie – lo conduce sino alle masse tissulari.

A mano a mano che si allontanano dal cuore, le arterie danno origine a vasi di calibro sempre più piccolo, finché non si esauriscono nei capillari arteriosi. Questi si continuano con altri capillari venosi, dai quali si originano le vene.

Le pareti delle arterie sono resistenti, contrattili ed elastiche, perché possano sopportare l’elevata pressione del sangue e convertire il lavoro intermittente del cuore in un flusso continuo.

Queste capacità sono dovute alle abbondanti fibre elastiche e al tessuto muscolare liscio di cui le arterie sono fornite. Le grandi arterie, che si dipartono dal cuore e quindi ricevono immediatamente, ad ogni contrazione, un considerevole volume di sangue, abbondano di tessuto elastico, mentre nelle arteriole predominano strati di fibre muscolari disposte circolarmente. Le contrazioni di queste fanno variare il diametro dei vasi in modo che il flusso del sangue diretto ai diversi organi possa mantenersi regolato. La parete dei capillari sanguigni è costituita da un unico strato di cellule endoteliali, il che permette e facilita lo scambio delle sostanze.

Le vene sono, rispetto alle arterie, meno ricche di fibre elastiche e muscolari.

Infatti, mentre le arterie recise rimangono beanti, le vene, quando siano recise, si afflosciano più facilmente. Inoltre, le valvole di cui è fornita la parete interna delle vene impediscono al sangue di refluire.

IL SANGUE

Il sangue è un liquido di color rosso vivo, quando si tratti di sangue arterioso, e di una tonalità più cupa, quando invece si tratti di sangue venoso. Se fuoriesce dal sistema vascolare, si converte spontaneamente in una massa semisolida (coagulazione) costituita da corpuscoli diversi (ERITROCITI, LEUCOCITI, PIASTRINE) intrappolati in una fitta rete di fibrille (fibrina), che si separa da un liquido trasparente giallastro; Il siero.

Il plasma, invece, è siero più fibrinogeno (percussore della fibrina), in pratica la porzione liquida del sangue intero, così come circola nei vasi.

ERITROCITI (globuli rossi – cellule del sangue)

Sono cellule di dimensioni molto piccole 7,5 µm di diametro, ma possono arrivare a 9 µm (diventando macrociti) e a 6 µm (microciti)], a forma di disco biconcavo e prive di nucleo nel sangue in circolazione;

La formazione avviene esclusivamente nel midollo rosso delle ossa, dopo la nascita dell’individuo, partendo da alcune cellule in differenziate chiamate eritoblasti che in successive tappe di maturazione si trasformano in eritoblasti ortocromatici (il citoplasma contiene essenzialmente emoglobina), reticolociti e ERITROCITI.

Prima della nascita possono essere prodotti anche dal fegato e dalla milza.

La funzione principale dei globuli rossi è il trasporto dell'ossigeno dai polmoni verso i tessuti e di una parte dell'anidride carbonica dai tessuti ai polmoni, che provvedono all'espulsione del gas all'esterno del corpo.

L’assenza di nucleo permette ai globuli rossi di essere molto piatti e soprattutto di consumare meno ossigeno delle cellule che invece ne sono provviste. Ciò è molto importante perché è proprio a questi che spetta l’importante funzione di trasporto dell’ossigeno. In tale attività è impegnata l’emoglobina, proteina costituita da una globulina e da un pigmento contenente ferro: l’eme. Essa forma, con l’ossigeno, un composto molto labile, l’ossiemoglobina (dove l’ossigeno si lega al ferro), capace di cedere ai tessuti l’ossigeno liberato.

Caratteristica dei globuli rossi è quella di sovrapporsi agli uni agli altri quando diminuisce la velocità di circolazione. Questa disposizione è definita a pila di monete o anche formazione a rouleaux.

Gli ERITROCITI presentano inoltre notevoli capacità elastiche che permettono loro di cambiare forma, il che favorisce il passaggio nei capillari aventi diametro inferiore ai globuli stessi.

Gli ERITROCITI hanno un periodo vitale di circa 120 giorni, e non possono riprodursi né riparare danni.

La distruzione dei globuli rossi avviene nella milza e nel fegato; l’emoglobina che viene liberata è utilizzata nella formazione dei pigmenti biliari.

Gli ERITROCITI sono presenti nel sangue in quantità cospicue; in condizioni normali se ne trovano intorno a 4.500.000 per mm3 nell’uomo e 4.000.000 nella donna.

LEUCOCITI (globuli bianchi – cellule anticorpi)

Sono cellule in genere incolori e provviste di movimenti ameboidi quando aderiscono ai vasi, dai quali possono anche fuoriuscire (diapedesi) in seguito a infiammazione e a lesione dei tessuti. Il loro numero è di gran lunga inferiore a quello degli ERITROCITI. Se ne calcolano da 6.000 a 10.000 per mm3 negli adulti, sono più numerosi nel neonato, e durante la digestione e l’ingestione di alcune sostanze.

A seconda delle loro caratteristiche e delle affinità con determinati coloranti se ne distinguono i tipi;

GRANULOCITI

neutrofili, eosinofili, basofili;

LINFOCITI e MONOCITI.

In un millimetro cubico di sangue il 65% dei LEUCOCITI è costituito da neutrofili, il 3% da eosinofili, l’1% da basofili, il 25% da LINFOCITI, e il 6% da MONOCITI.

I LEUCOCITI, neutrofili, eosinofil e basofili sono detti GRANULOCITI e hanno nucleo generalmente lobato. Essi derivano dai mieloblasti nel midollo rosso delle ossa.

I LINFOCITI, che hanno un grosso nucleo e citoplasma piuttosto scarso, si formano dai linfoblasti nel tessuto linfoide e nella milza.

I MONOCITI, che hanno un grosso nucleo sferico a forma di ferro di cavallo, sembra che abbiano la loro origine nel sistema endoteliale disseminato in tutto l’organismo.

I GRANULOCITI e i MONOCITI intervengono nei meccanismi di difesa dell’organismo grazie alla loro capacità di fagocitare i batteri che vengono poi digeriti per mezzo dell’azione di enzimi secreti dalle cellule stesse.

I LINFOCITI sono depositari della memoria immunologica e presiedono alla formazione degli anticorpi con i quali l’organismo elimina le sostanze ad esso estranee (antigeni).

PIASTRINE

Sono frammenti citoplasmatici irregolari di circa 2 µ di lunghezza, la cui funzione sembra strettamente legata alla coagulazione del sangue. Il loro numero può variare da 200.000 a 600.000 per mm3.

Le PIASTRINE, sono frammenti di citoplasma che si distaccano da grosse cellule poliploidi, dette megacariociti, presenti nel midollo osseo.

Una volta distaccate, esse entrano rapidamente nel sangue.

PLASMA SANGUIGNO

E’ una soluzione acquosa di proteine (7%), sali inorganici (1%) e, in minor proporzione, di altre sostanze chimiche.

In relazione al loro peso molecolare e ad altre caratteristiche fisico-chimiche, le proteine del sangue si dividono in albumine e globuline.

Esse costituiscono una riserva di materiali proteici utilizzabili dall’organismo. Al loro stato fisico-chimico si deve la fluidità del sangue che tanta importanza ha nella circolazione capillare;

Alcune proteine intervengono nelle reazioni immunitarie, altre sono indispensabili nel processo di coagulazione.

Per quanto riguarda i sali inorganici, essi sono rappresentati prevalentemente da cloruro e bicarbonato di sodio e da piccole tracce di cloruri di potassio, calcio e magnesio.

Non soltanto le loro quantità assolute ma anche le relative proporzioni influiscono sulla funzionalità delle cellule. Esistono inoltre, meccanismi regolatori che limitano le loro variazioni.

Altre sostanze presenti nel plasma sono; l’urea, il glucosio, il colesterolo, diversi aminoacidi, vitamine, ormoni, ecc. Alcune di queste sono prodotti di rifiuto, altre fonti di energia, altre stimolatrici dell’attività di alcuni organi, ecc.

Nell’uomo il sangue circolante ammonta a circa un tredicesimo del suo peso corporeo; nell’adulto di sesso maschile risulta dunque intorno ai 5 litri. La quantità varia peraltro con l’età e con il sesso (è un poco inferiore nelle persone anziane e nelle donne).

L’analisi sia chimica sia morfologica del sangue è di grande interesse per la diagnosi di molte malattie. E’ molto importante conoscere la quantità di emoglobina e di globuli rossi circolanti (si ha anemia quando risultano diminuiti) e se il numero totale dei LEUCOCITI è aumentato (infezioni) o diminuito. Il loro numero può essere determinato solo eseguendo il conteggio dei LEUCOCITI con la camera contaglobuli, che è in sostanza, un vetrino col la superficie superiore ripartita in aree suddivise a loro volta in quadrati.

Sempre ai fini diagnostici, è pure molto importante sapere se i LEUCOCITI di un soggetto hanno aspetto normale e, inoltre, se le percentuali relative dei vari tipi di LEUCOCITI stanno in un determinato rapporto. In entrambi i casi i LEUCOCITI vengono osservati negli strisci di sangue.

Per quanto riguarda i rapporti percentuali delle varie categorie di LEUCOCITI, la “formula leucocitaria” normale è; neutrofili 60-70%, LINFOCITI 20-30%, MONOCITI 6%, eosinofili 1-2%, basofili 0-1%.

COAGULAZIONE DEL SANGUE

Il sangue si coagula perché il fibrinogeno, una proteina di elevato peso molecolare presente nel plasma sanguigno, si trasforma in fibrina a forma di rete, che trattiene nelle sue maglie gli ERITROCITI e i LEUCOCITI. Successivamente il COAGULO così formato si contrae e spreme all’esterno il siero, la cui composizione chimica è simile a quella del plasma originario ma, a parte alcune differenze di minore importanza, manca di fibrinogeno.

La trasformazione del fibrinogeno in fibrina si deve all’influenza della trombina, una proteina che non esiste come tale nel sangue ma si forma dalla protrombina. Quest’ultima è una normale componente del plasma e, come altre proteine, si sintetizza nel fegato.

La protrombina si trasforma in trombina per azione del complesso tromboplastinico, che a sua volta può essere attivato attraverso due vie, l’intrinseca, ossia da fattori presenti nel sangue (soprattutto fattori antiemofilici) che entrano in azione quando il sangue esce dall’interno del vaso, e l’estrinseca, complesso liberato dai tessuti alterati da una qualche causa esterna.

Quindi, uno stimolo iniziale, rappresentato da un’eventuale fuoriuscita di sangue, per una via o per l’altra, o per entrambe, mette in moto un processo detto “a cascata” un fattore attiva il successivo con estrema rapidità. Anche le PIASTRINE impediscono la fuoriuscita di sangue, favoriscono cioè l’emostasi, aggregandosi là dove il vaso sia rotto (trombo).

BiotechProject. Un progetto per un web più inclusivo.