APPARATO DIGERENTE

Introduzione digestione

Necessaria all'uomo per l'accrescimento corporeo, per rinnovare le cellule che via via si distruggono e reintegrare le energie che servono ai vari organi a funzionare, la

nutrizione

comprende una successione di eventi:

Il primo, detto

alimentazione

consiste nell'ingestione dei cibi.

Per essere assimilati e rispondere a tali funzioni, i cibi devono subire una serie di profonde trasformazioni che nel loro complesso costituiscono la

digestione

.

Dette trasformazioni avvengono nel

tubo digerente

, nel quale vari

organi ghiandolari

, tramite condotti di connessione o superficie, introducono alcune sostanze chimiche aventi il compito di trasformare gli alimenti ingeriti sino a renderli assorbibili.

La digestione è infatti un processo di continua

semplificazione chimica

degli alimenti ingeriti.

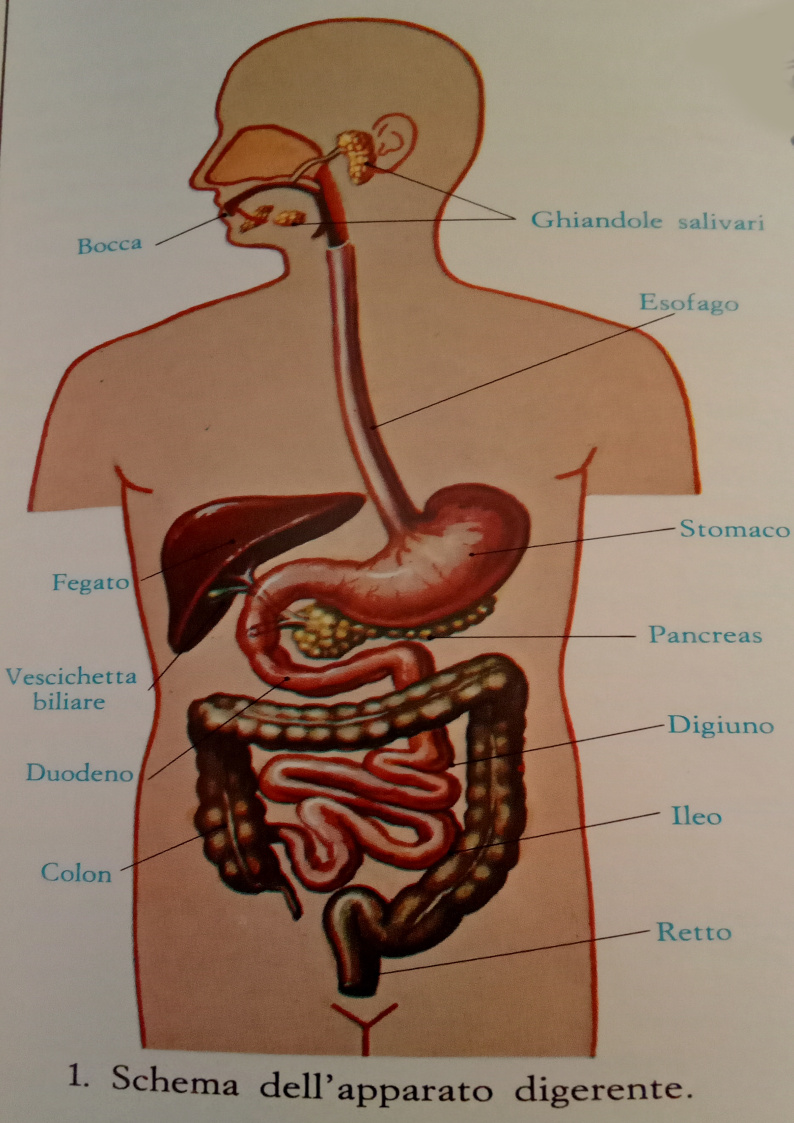

L'apparato digerente può essere paragonato ad un lungo

tubo continuo

, in cui si distinguono alcuni tratti, diversi per lunghezza, forma e volume (→ 1).

Il primo tratto è rappresentato dalla

bocca

, delimitata anteriormente dalle

labbra

attraverso le quali comunica con l'esterno.

Posteriormente, attraverso l'

istmo delle fauci

, la bocca comunica con la

faringe

situata all'incrocio tra le vie dell'apparato digerente e quelle dell'apparato respiratorio.

Dalla faringe si passa nell'esofago.

Anch'esso di forma tubulare, l'

esofago

congiunge la faringe con lo

stomaco

, che costituisce la

parte più dilatata

dell'intero apparato digerente.

La forma di questo può variare in rapporto alle caratteristiche di ciascun individuo (la si è spesso paragonata a una cornamusa).

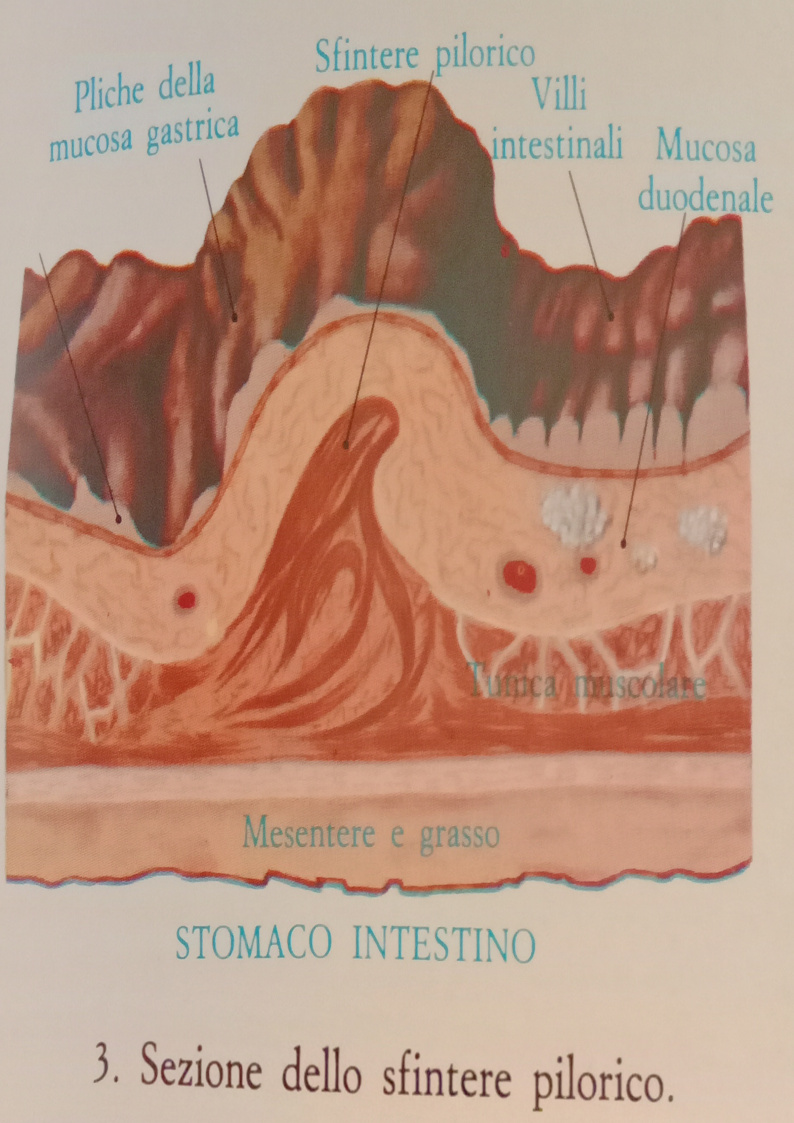

Attraverso lo

sfintere pilorico (3)

, costituito da

fibre muscolari circolari

che si addensano maggiormente in questa zona, lo stomaco entra in comunicazione con l'

intestino

.

L'intestino è distinto in due tratti principali: il

tenue

, lungo circa 6 metri e 80 centimetri, e il crasso

, lungo circa 1 metro e 80 centimetri.

Il tenue è diviso a sua volta in

duodeno

, digiuno,

ileo

.

Nel duodeno versano il loro

secreto

due importanti ghiandole annesse, il

pancreas

e il fegato

, e numerose altre ghiandole.

L'ultimo tratto del tenue, l'

ileo

, comunica per mezzo della

valvola ileo-cecale

con il

crasso

, la cui parte iniziale costituisce il

cieco

.

Questo, proseguendo sul lato destro dell'addome, prende il nome di

colon ascendente

. Al livello della superficie inferiore del fegato, esso si ripiega portandosi sul lato sinistro dell'addome con il nome di

colon trasverso

, a cui segue il

colon discendente

che continua quindi nel

retto

.

Questo si apre all'esterno mediante lo

sfintere anale

.

La superficie interna di tutto l'intestino è formata da

mucosa

che assume nel tenue un aspetto del tutto peculiare per la presenza di formazioni atte ad

alimentarne la superficie

.

Sono le

valvole conniventi

, duplicature della stessa mucosa, e i

villi intestinali

.

L'attività digestiva dell'intestino crasso è poco rilevante, a parte l'importante

funzione

che la

flora microbica

assolve sia nella

sintesi di alcune vitamine

sia nella degradazione di diversi elementi che compongono gli alimenti (ma l'abbondanza di microrganismi in questa regione dell'apparato digerente presenta maggior interesse dal punto di vista della patologia che da quello della fisiologia).

Le

feci

, espulse all'esterno attraverso l'

ano

, sono formate non solo da residui inutili degli alimenti ingeriti, ma anche da materiali procedenti dall'apparato digerente e, principalmente, da

batteri intestinali

.

La masticazione

è il

primo atto della digestione

. Essa consiste in una

suddivisione meccanica

degli alimenti prodotta dai denti, che incidono, dilacerano e triturano gli stessi, mentre i movimenti della lingua e delle guance concorrono a rimescolare, nel cavo orale, il cibo già preparato dall'azione della saliva.

L'atto masticatorio, che si compie facendo combaciare le due arcate dentarie, è dominato dai

centri che si trovano nella corteccia temporale e nel bulbo

e che mettono in azione i muscoli (masseteri, temporali, pterigoideo, interno ed esterno, e muscoli abbassatori), i quali consentono i movimenti di elevazione e di abbassamento, oltre che la demolizione di un alimento nelle sue parti costitutive.

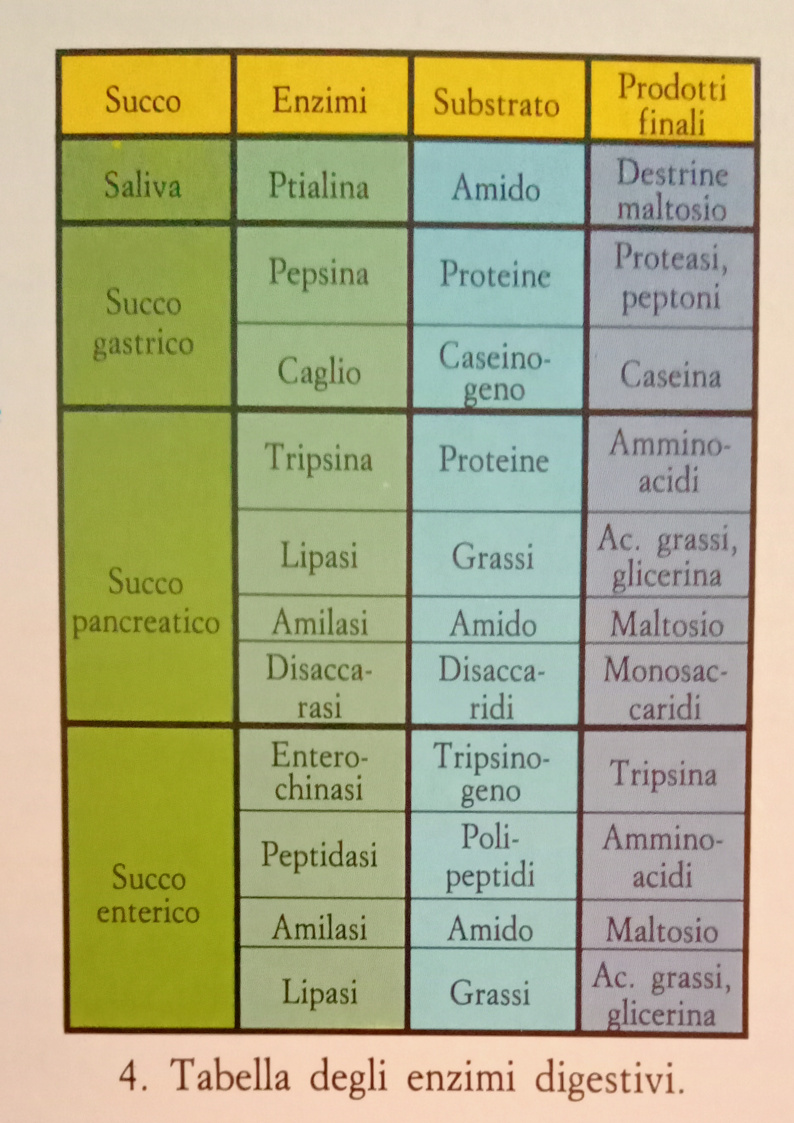

La digestione comincia nel cavo orale ad opera degli

enzimi

che, mediante azioni chimiche specifiche, fanno sì che dai cibi assunti si liberino i principi assimilabili a scopi nutritivi.

Ciò significa che gli enzimi sono dei

catalizzatori

, che favoriscono una reazione chimica e si ritrovano immutati al termine della reazione.

Un enzima si inserisce in una specifica molecola, la

spezza

e quindi se ne distacca mantenendo la proprietà di ripetere, possiamo dire indefinitamente, l'operazione.

Gli enzimi si distruggono soltanto con l'uso o per avvelenamento.

Come si è detto, ogni enzima ha un campo d'azione

limitato e specifico

: per es., la pepsina del succo gastrico scinde le proteine, lasciando inalterati i grassi e i carboidrati; il caglio opera esclusivamente la coagulazione della caseina del latte; la maltasi scinde il maltosio, ma non il saccarosio, ecc.

Fino dal XVIII secolo,

Lazzaro Spallanzani

aveva intuito l'importanza di queste sostanze, quando stabiliva, con i suoi esperimenti, che le trasformazioni chimiche che si verificano negli alimenti durante la digestione avvengono per opera dei

succhi gastrici

contenenti, come si scoprì in seguito, gli enzimi.

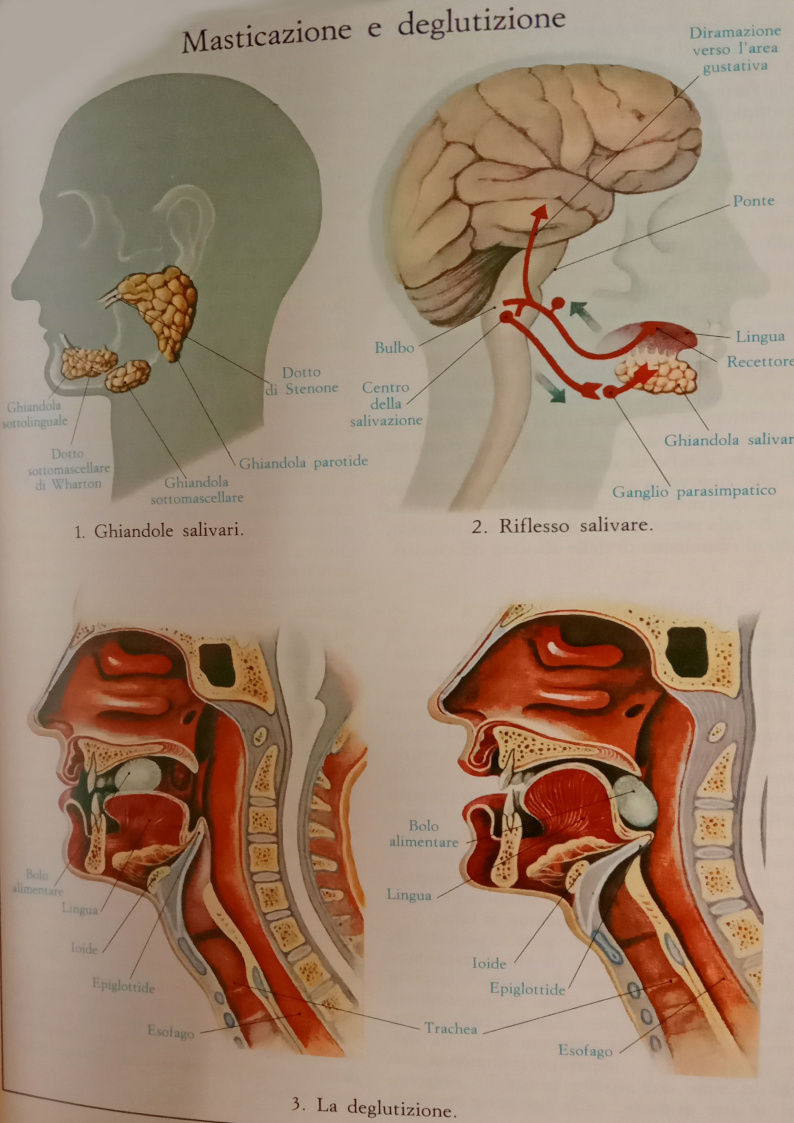

Al cavo orale sono annesse numerose

ghiandole

(→1), rappresentate perlopiù dalle

parotidi, dalle sottolinguali e dalle sottomascellari

.

Esse secernono la

saliva

, costituita essenzialmente di acqua (98,7%), da sostanze inorganiche (0,8%) e da sostanze organiche (0,5%).

Tra le sostanze inorganiche, i

cloruri

sono gli

attivatori dell'amilasi

;

i

bicarbonati e i fosfati

costituiscono un

sistema tampone

che mantiene il pH salivare vicino alla neutralità.

Tra i costituenti organici, ci sono la

mucina

e numerosi enzimi, il più importante dei quali è la

ptialina

, che

attacca l'amido

, scindendolo idroliticamente fino a destrine e maltosio, e che continua la sua azione finché non viene inattivata, nello stomaco, dall'

acido cloridrico

.

L'azione enzimatica della ptialina si realizza infatti a un

pH approssimativamente neutro

.

L'azione si esplica meglio sull'

amido cotto

, quando i granuli non sono più protetti dall'involucro di cellulosa.

Oltre alla

funzione digestiva

, la saliva favorisce la masticazione, la

formazione del bolo alimentare

, la deglutizione e, per mezzo della mucina, la

lubrificazione dell'esofago

.

Sembra anche che favorisca la

funzione gustativa

e che svolga un'

azione protettiva sui denti

.

Attraverso la

sensazione di sete

, la saliva entra anche nel

meccanismo di regolazione del ricambio idrico

.

La saliva viene prodotta in maniera continua, ma la quantità varia sia in rapporto alla presenza del cibo nella bocca sia alla natura stessa del cibo.

Si è notato che richiedono una più lunga masticazione le sostanze che hanno più scarso contenuto d'acqua, o sapori poco gradevoli, provocando una più abbondante salivazione.

In condizioni normali la secrezione della saliva è regolata da un

meccanismo nervoso riflesso

, che trova la sua origine negli stimoli meccanici della cavità orale e negli stimoli chimici delle papille gustative.

Gli impulsi nervosi, che hanno la loro origine nei recettori, arrivano al bulbo, dove si trovano i

centri della salivazione

: questi, se eccitati, inviano a loro volta impulsi alle ghiandole attraverso il

sistema nervoso parasimpatico

(→ 2).

Le ghiandole salivari sono innervate da fibre del

parasimpatico e del simpatico

che stimolano la secrezione (il primo più intensamente).

Va infine ricordato che lo stimolo alla salivazione, oltre che dalla presenza di alimenti o di sostanze presenti nella bocca, può essere costituito anche da

impressioni visive o olfattive

, da ricordi mnemonici connessi con l'alimentazione.

Le ghiandole salivari hanno l'aspetto di acini d'uva.

Il secreto delle

parotidi

è costituito da

saliva molto fluida

, contenente ptialina;

quello delle

sottolinguali

da

saliva molto vischiosa

, per la presenza di abbondante mucina, mentre manca di ptialina;

quello delle

sottomascellari

da

saliva di tipo misto

, in quanto contiene sia ptialina sia mucina.

Le parotidi versano il loro secreto in prossimità del secondo molare superiore, mediante il

dotto di Stenone

;

le sottolinguali non presentano dotto escretore unico, poiché ciascuna ghiandola è formata da un gruppo di 15-30 ghiandolette, ognuna delle quali presenta un suo proprio dotto;

le sottomascellari si aprono ai lati del frenulo linguale mediante il

dotto sottomascellare di Wharton

.

Gli alimenti masticati e insalivati assumono l'aspetto di un impasto pressoché uniforme che prende il nome di

bolo alimentare

.

A questo stadio, mediante l'atto della

deglutizione

il bolo alimentare passa nella faringe.

Da questo momento il suo cammino attraverso l'apparato digerente non è più governato dalla volontà ma da una serie di

atti riflessi

regolati dal

centro del bulbo

.

La presenza del bolo alimentare nella faringe determina infatti la contrazione dei muscoli di questa e il

sollevamento del velo palatino

che impedisce la comunicazione con le coane, mentre l'

abbassamento dell'epiglottide

, dovuto all'innalzamento nel momento opportuno dell'osso ioide, evita che le particelle solide o liquide possano penetrare nella laringe.

Nello stesso tempo si interrompe l'atto respiratorio (

apnea da deglutizione

) e il bolo penetra nell'esofago.

Qui viene spinto avanti dalla

contrazione muscolare dell'esofago

stesso. Le contrazioni si manifestano in onde lente: perciò, mentre il tratto anteriore è contratto, il seguente viene rilasciato; successivamente è questo a contrarsi, e così via.

Al complesso di contrazioni e rilassamenti si dà il nome di

peristalsi

. Essa, dopo che è iniziata, continua per tutto il tubo digerente.

Il bolo, una volta compiuto il tratto esofageo, passa attraverso il

cardias

e giunge allo stomaco. L'onda peristaltica rallenta infatti in basso, fino al rilasciamento dello sfintere del cardias.

DIGESTIONE GASTRICA

La sua durata varia secondo la qualità e la quantità degli alimenti (i grassi, ad es., ritardando la secrezione dell'acido cloridrico provocano una digestione più lenta): per un pasto medio occorrono circa

tre/quattro ore

durante le quali gli alimenti sono sottoposti ad un'

intensa attività meccanica e chimica

.

Le

contrazioni peristaltiche della muscolatura

, che si manifestano mentre gli alimenti sono presenti nello stomaco, assicurano al medesimo i movimenti necessari al rimescolamento dei cibi e quindi al suo svuotamento.

Tuttavia si possono avere contrazioni molto intense anche quando lo stomaco è vuoto; tali contrazioni coincidono in questo caso con la

sensazione di fame

.

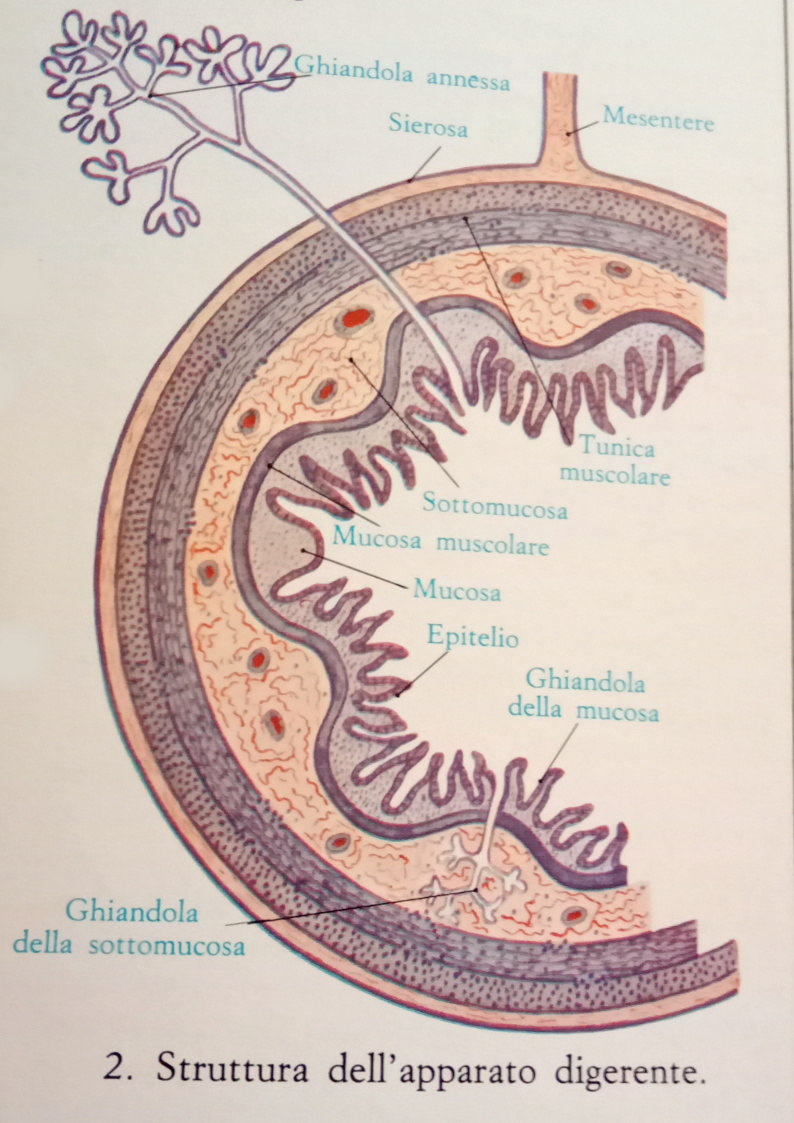

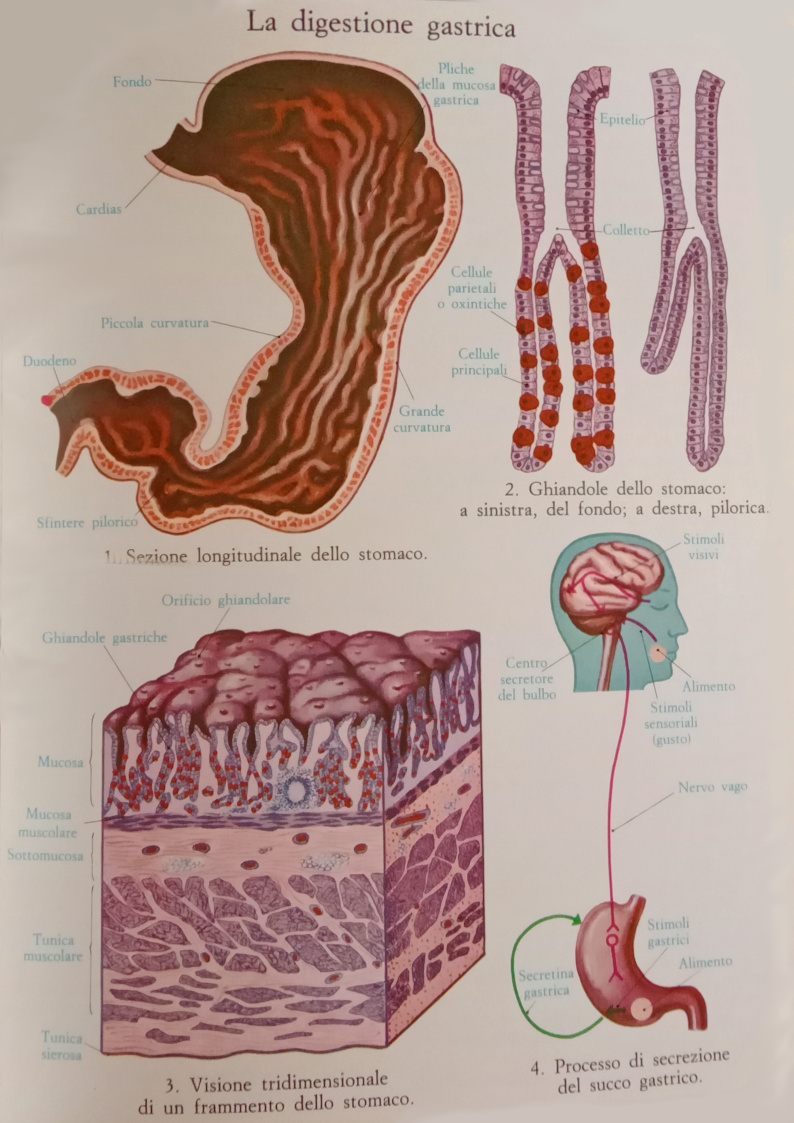

Le pareti dello stomaco sono costituite da più

tuniche sovrapposte

di cui si ricordano la

muscolare e la mucosa

.

La prima è formata da tre diversi strati di fibre: le longitudinali più esterne, le

circolari

disposte nello strato interno.

La seconda tappezza la cavità dello stomaco ed è suddivisa da numerosi solchi in zone dall'aspetto pressoché esagonale, le

aree gastriche

,

nella cui parte mediana più depressa sboccano le

ghiandole gastriche

vari milioni di

ghiandole tubulari

, semplici provviste di rami laterali, si trovano nella mucosa del fondo e sboccano nella cavità gastrica, attraverso altrettanti orifizi visibili sulla sua superficie (→ 3).

Le cellule che costituiscono queste ghiandole, oltre ad alcune caliciformi mucipare, sono di due tipi: le

cellule principali

, situate nella parte più profonda (→ 2), che producono un proenzima, il

pepsinogeno

; quelle

parietali o oxintiche

, situate al di sopra delle prime e distribuite irregolarmente, che elaborano

acido cloridrico

.

Le ghiandole che occupano l'antro pilorico differiscono da quelle del fondo per la tortuosità dei tubi secernenti e la maggiore lunghezza del canale escretore.

Il prodotto della secrezione ghiandolare, ossia il

succo gastrico

, è una mescolanza in proporzioni variabili delle secrezioni di ciascuna delle ghiandole menzionate e di quelle del proprio epitelio mucoso.

I costituenti principali del succo gastrico, che si presenta come un liquido acquoso, sono l'

acido cloridrico

e la pepsina

.

Questa è l'enzima alla cui azione si deve la

demolizione delle grosse molecole proteiche insolubili

in sostanze solubili, i

peptoni

.

La pepsina, come si è detto, viene prodotta sotto forma di un proenzima inattivo, il

pepsinogeno

, che viene attivato poi nella cavità gastrica dall'

acido cloridrico

.

Una volta formatasi, è la pepsina stessa ad attivare altro

pepsinogeno

.

L'

acido cloridrico

, oltre che come attivatore, serve per impartire all'ambiente l'

acidità essenziale

all'azione della pepsina.

Ha inoltre le

proprietà antisettiche

già rilevate dallo Spallanzani quando aveva notato come frammenti di carne, imbevuti nel succo gastrico, resistevano più a lungo alla putrefazione.

Il succo gastrico dei lattanti contiene la

rennina o chimasi o chimosina

, un enzima capace di far

coagulare il latte

, permettendone così una permanenza maggiore nello stomaco, in modo che le proteine in esso contenute possano venire attaccate dalla pepsina.

Nel succo gastrico sono anche presenti in un'azione piuttosto limitata la

lipasi

, la quale però ha la

mucina

, a cui si deve, oltre alla funzione lubrificante, la

protezione della mucosa gastrica

dall'azione dell'acido cloridrico e della pepsina (che potrebbero digerire lo stomaco stesso).

La produzione del succo gastrico non è continua ma ha inizio con l'assunzione del cibo.

In tale stadio essa è dovuta essenzialmente a

meccanismi nervosi

di cui sono responsabili i

nervi vaghi (→ 4)

.

Questi regolano inoltre la secrezione che si può verificare anche alla vista o all'odore del cibo, oppure sotto lo stimolo dell'appetito.

Quando gli alimenti giungono nello stomaco, la secrezione viene stimolata da un ormone, la

gastrina

, liberato dalla

mucosa pilorica

quando questa viene a contatto con il chimo.

Allorché si è compiuta la digestione gastrica e quindi il bolo si è trasformato in una poltiglia biancastra molto fluida, detta

chimo

,

in seguito ad una più intensa peristalsi dell'antro, si inizia lo

svuotamento dello stomaco

e lo

sfintere pilorico

, chiuso tonicamente durante la digestione, si dilata attivamente.

Lo svuotamento dello stomaco procede

lentamente

, a fiotti successivi di chimo, che, appena passati nel

duodeno

, provocano per riflesso la chiusura dello sfintere.

LA DIGESTIONE NELL'INTESTINO TENUE, LA FUNZIONE DELL'INTESTINO CRASSO

La digestione gastrica permette un'incompleta scissione di alcune sostanze proteiche in peptoni, la liquefazione dei grassi, la sterilizzazione, la coagulazione del latte, trasformando il caseinogeno in caseina, nonché un primo parziale assorbimento dei cibi; nell'intestino tenue si compie la

parte fondamentale dell'intera digestione

, in quanto si trovano qui tutti gli enzimi capaci di agire su ogni tipo di alimenti.

Essi provengono, oltre che dalla secrezione intestinale, anche dal

pancreas e dal fegato

i cui prodotti, attraverso propri canali escretori, vengono versati nel

duodeno

.

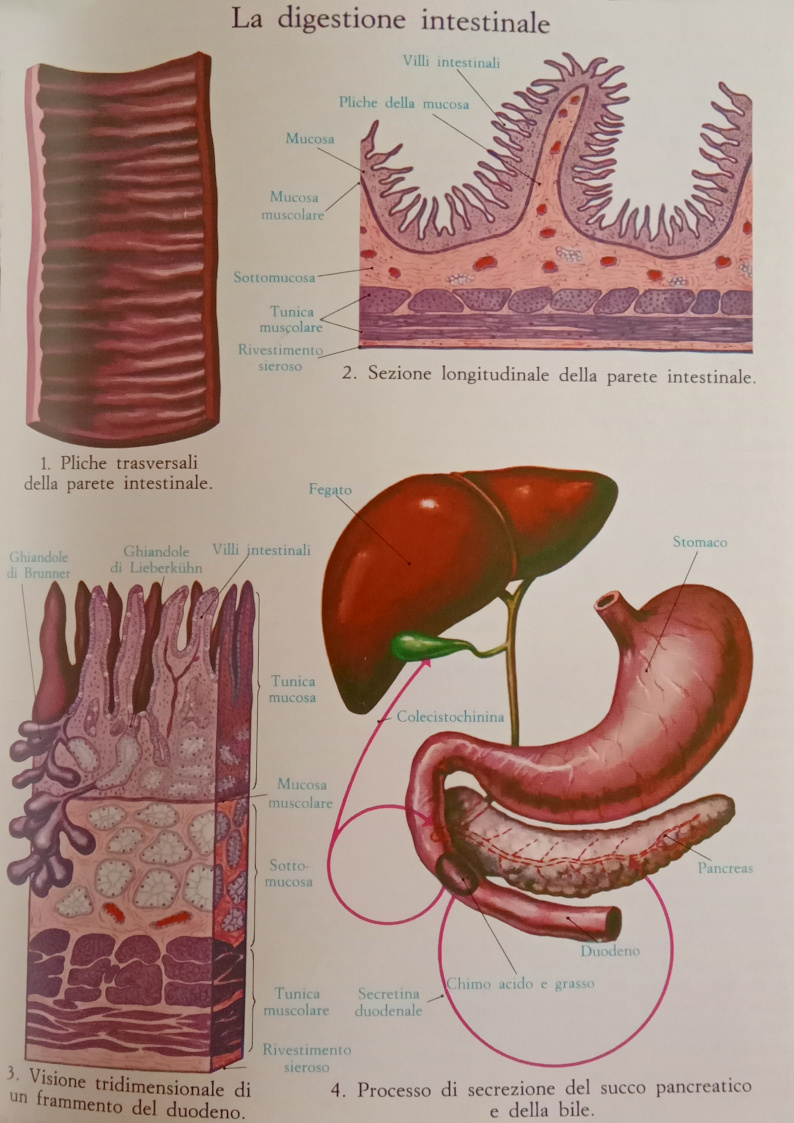

Già si è detto che la superficie interna dell'intestino tenue ha un aspetto del tutto peculiare per la presenza di duplicature della mucosa stessa e per quella dei

villi intestinali

, la cui densità aumenta progressivamente a mano a mano che ci si allontana dal piloro fino a raggiungere il massimo nell'ileo, ultimo tratto del tenue, dove se ne possono contare sino a 1000 per centimetro quadrato (i villi sono invece assenti nel crasso).

Ogni villo è costituito da uno strato di cellule epiteliali, posto esternamente, e da un tessuto reticolare contenente elementi contrattili, in cui sono presenti

vasi sanguigni, linfatici e fibre nervose

(1. 2).

La mucosa dell'intestino tenue (provvista nel duodeno anche delle

ghiandole di Brunner

, secernenti soprattutto muco) presenta numerose ghiandole tubulari, le

ghiandole di Galeazzi-Lieberkühn

, le quali secernono il

succo enterico

.

Il succo enterico è

alcalino

e contiene non solo una grande quantità di muco, ma soprattutto numerosi enzimi che

completano la demolizione degli alimenti

.

Tra gli enzimi ricordiamo soprattutto l'

enterochinasi

che

attiva il tripsinogeno

(pancreatico) in tripsina, la quale a sua volta catalizza l'attivazione degli altri proenzimi pancreatici, e cioè:

endopeptidasi, esopeptidasi, nucleasi

.

Ricordiamo infine che

enzimi presenti sulle cellule dei villi

scindono i disaccaridi: il lattosio in glucosio e galattosio, il maltosio in due molecole di glucosio, il saccarosio in glucosio e fruttosio.

Come si vede, sono molti i processi che si verificano entro brevissimo tempo e che si intersecano fra loro; per semplificare li descriviamo separatamente.

La mucosa duodenale, in presenza di chimo, secerne anche degli ormoni, tra i quali i principali sono: la

secretina

, che

stimola la secrezione di bicarbonati e acqua nel pancreas

e inibisce la secrezione di gastrina nello stomaco (non serve più!); la

pancreozimina-colecistochinina

, che stimola la secrezione di enzimi nel pancreas, la

contrazione della colecisti

(che riversa la bile nel duodeno) e la motilità intestinale.

Il chimo, oltre a mescolarsi con il succo enterico, si mescola anche con quello

pancreatico

che passa nel duodeno attraverso il

dotto di Wirsung e il dotto accessorio di Santorini

.

La secrezione del pancreas è regolata dai meccanismi nervosi e da due ormoni, la

secretina

(uno dei primi ormoni scoperti e identificati) e la pancreozimina-colecistochinina, prodotti dalla mucosa duodenale, che si libera nell'intestino tenue (→ 4), allorché vi si determina un ambiente acido. Ciò avviene pertanto ogni volta che sia presente il chimo acido proveniente dallo stomaco.

Nel succo pancreatico vi sono tre importanti enzimi, il tripsinogeno (già menzionato), che, attivato a tripsina dall'enterochinasi intestinale, agisce sulle proteine e sui peptoni riducendoli ad

amminoacidi

(in associazione con gli altri enzimi già citati); l'amilasi che trasforma in

disaccaridi

gli amidi non attaccati dalla ptialina; e la lipasi che scinde i grassi neutri nei loro componenti (acidi grassi e glicerina).

L'azione della lipasi è consentita dai

sali biliari

: i grassi neutri si uniscono ai sali biliari costituendo delle

micelle

, cioè delle formazioni con una interfase grasso-acqua nella quale può agire la lipasi pancreatica.

L'azione di tutti questi enzimi viene facilitata dai

movimenti pendolari del tenue

(allungamenti e accorciamenti di tratti intestinali), movimenti che non determinano l'avanzare della massa alimentare, ma continuamente la rimescolano.

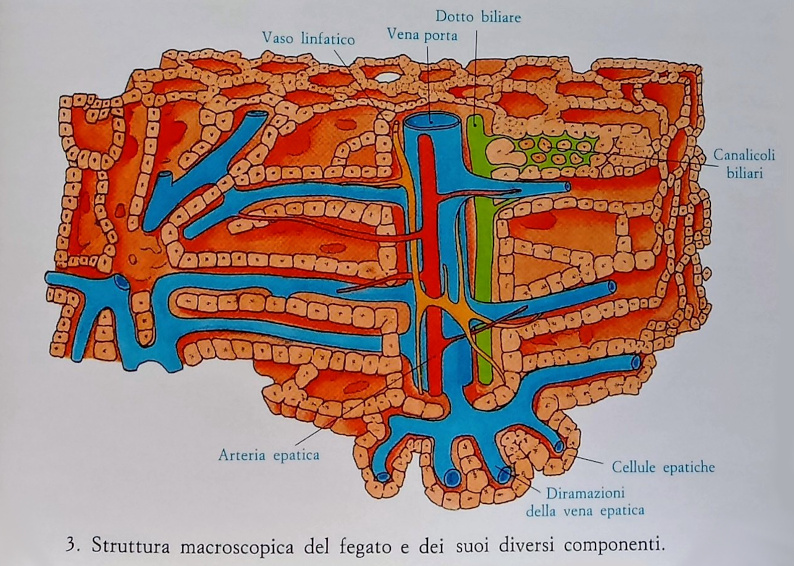

Completa il quadro della digestione nell'intestino tenue l'intervento della

bile

secreta continuamente nel

fegato

.

La maggior parte della bile epatica, in ragione di circa 1 litro nelle 24 ore, va ad accumularsi nella

vescicetta biliare

dove si carica del muco secreto dalle ghiandole della vescichetta stessa e dove le sostanze che la compongono e cioè acqua, pigmenti biliari (bilirubina, derivata dalla trasformazione dell'emoglobina),

sali biliari

(sali sodici dell'acido glicolico e dell'acido taurocolico), fermenti e sostanze grasse, subiscono un processo di concentrazione.

Il passaggio della bile nel duodeno attraverso il

coledoco

è invece intermittente e si compie soltanto durante la digestione intestinale.

Come la secrezione pancreatica anche quella biliare è stimolata dalla pancreozimina-colecistochinina duodenale.

La bile

accentua l'azione digestiva del succo pancreatico

, attiva la lipasi pancreatica,

neutralizza l'azione dell'acido cloridrico del chimo

, facilita l'assorbimento intestinale dei grassi determinando le formazioni di micelle attaccabili dalla lipasi pancreatica, eccita la peristalsi intestinale ed esercita un'opera

antisettica

nei confronti della flora intestinale.

Dopo aver subito tutte le profonde modificazioni di cui si è detto, il contenuto intestinale si presenta come un liquido lattiginoso che prende il nome di

chilo

.

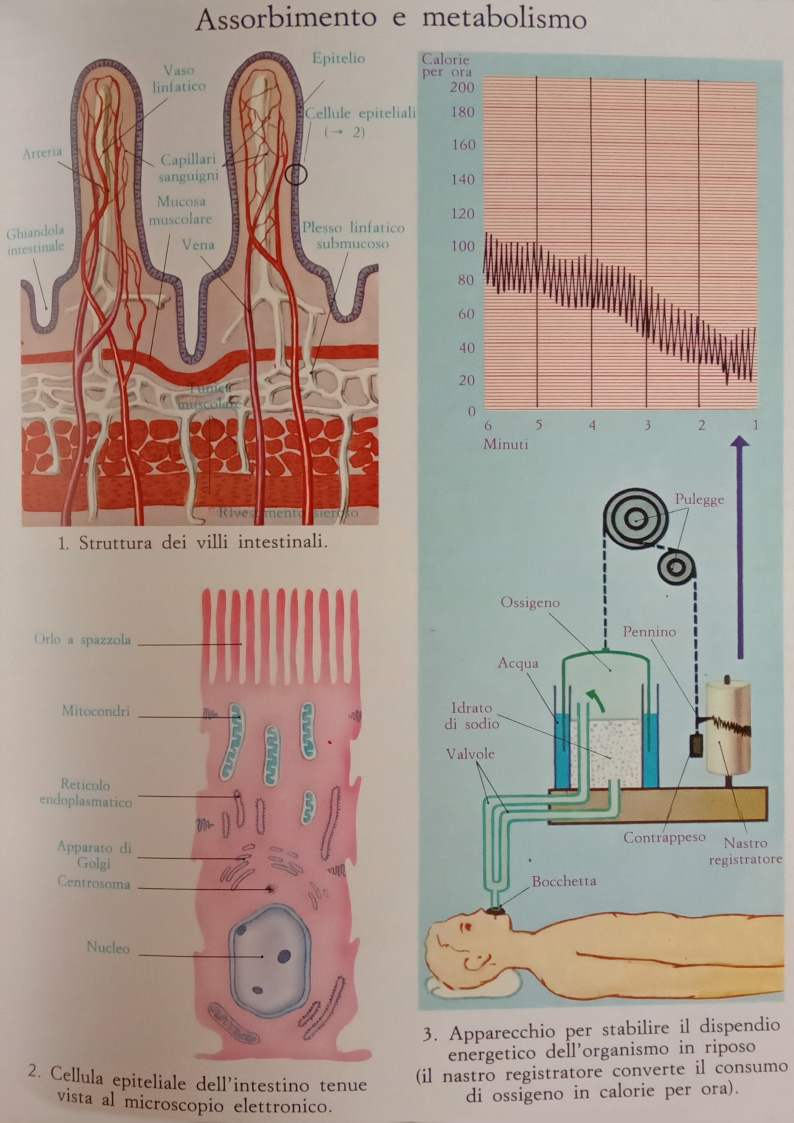

La funzione del tenue non si esaurisce con la digestione, ma ne assolve un'altra importantissima: quella dell'assorbimento.

L'

assorbimento

, il cui complesso meccanismo non è regolato soltanto da leggi fisico-chimiche ma anche dall'attività vitale e selettiva dell'epitelio assorbente, avviene, nell'intestino tenue, soprattutto ad opera dei

villi

.

Con movimenti ritmici di allungamento e accorciamento questi determinano il passaggio del chilo nei vasi adibiti al trasporto delle sostanze nutritive attraverso i vasi sanguigni vengono assorbiti gli amminoacidi, i monosaccaridi, la glicerina e le vitamine, l'acqua e i sali minerali, che passano quindi nella

circolazione sanguigna

mediante le vene mesenteriche.

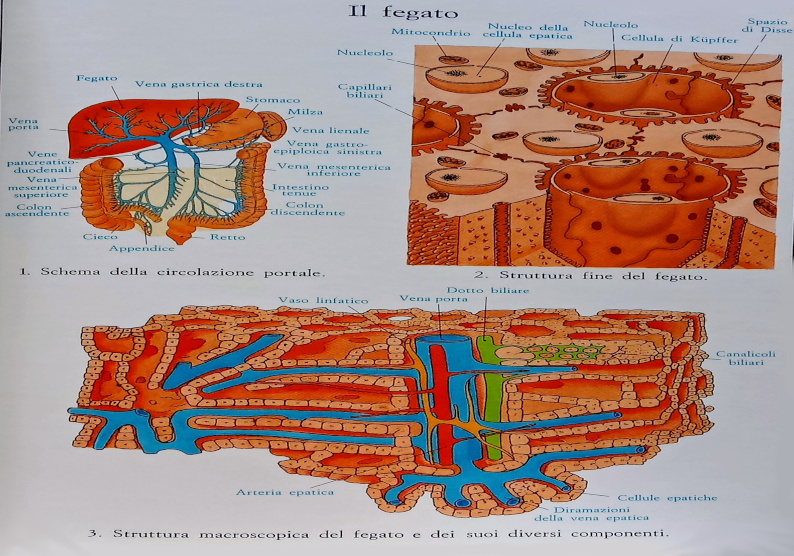

Da queste ha origine la

vena porta

che penetra nel fegato, qui si suddivide in numerosi rami e ne fuoriesce mediante le vene sopraepatiche. Queste si riversano infine nella cava inferiore, portando nella circolazione le sostanze assorbite.

Le sostanze grasse, rappresentate principalmente da acidi grassi, vengono assorbite dai

vasi linfatici

, portate quindi nella

cisterna del Pecquet

e da questa nel dotto toracico che infine si versa nella vena succlavia sinistra, raggiungendo così anch'essa la circolazione sanguigna.

A mano a mano che l'assorbimento procede, il contenuto interstiziale si impoverisce di sostanze nutritive, assume un aspetto più consistente e avanza, sotto la spinta della peristalsi, nell'

intestino crasso

.

In questo tratto intestinale la digestione è

nulla

, poiché da parte della mucosa non vengono prodotti enzimi. Avvengono invece dei

processi fermentativi e putrefattivi

dovuti all'azione della

flora batterica

ivi presente.

Nel crasso avviene inoltre, come si è detto, l'

assorbimento dell'acqua

, per cui la massa intestinale, ulteriormente disidratata e quindi sempre più densa, ricca di sostanze non digerite e di prodotti provenienti dal disfacimento della mucosa intestinale, dà origine alle

feci

.

Scrolla per vedere le altre immagini

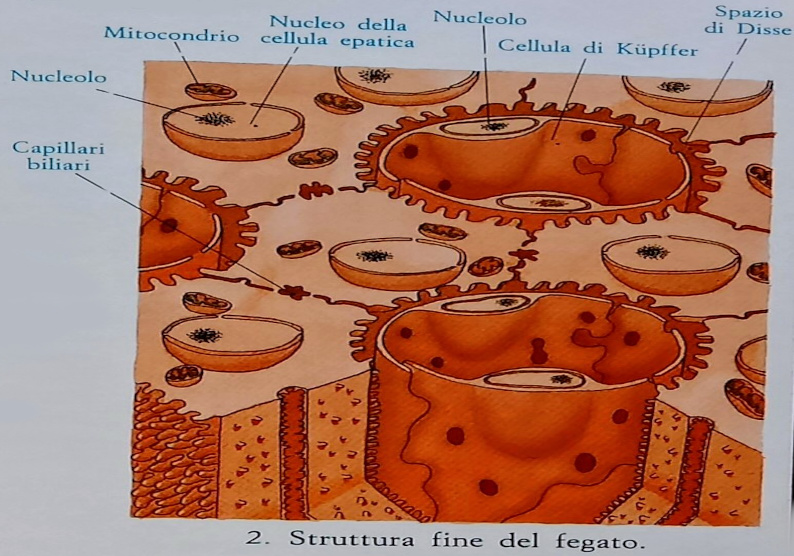

IL FEGATO

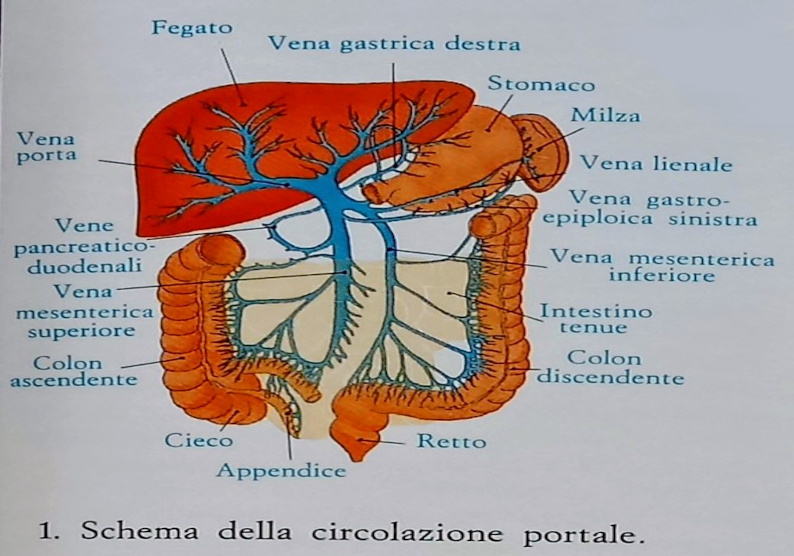

L'attività del fegato non si esaurisce nella produzione di bile, questa anzi non è una tra le sue più importanti. Il Fegato

Diamo le principali funzioni del fegato:

- produzione degli amminoacidi essenziali per formare le proteine (citoplasma delle cellule, proteine del plasma, ecc.);

- sintesi delle albumine (importantissime proteine del plasma, ecc.);

- sintesi delle globuline (fattori della coagulazione, enzimi, ecc.);

- sintesi di glicogeno (materiale di riserva) dal glucosio;

- metabolizzazione del glucosio e dei grassi;

- distruzione o inattivazione di sostanze tossiche provenienti dall'esterno o formatesi all'interno dell'organismo;

- sintesi del colesterolo, da cui provengono gli acidi e i sali biliari, e produzione di bilirubina: in pratica, le due più importanti componenti della bile.

IL METABOLISMO

Il

metabolismo

è l'insieme delle

trasformazioni chimiche e biologiche

che si compiono nell'organismo per permettere lo

svolgimento dei processi vitali

.

La continua trasformazione del cibo in materia organica o in sostanza che possa essere bruciata per produrre energia, costituisce l'

assimilazione

o fase

anabolica o costruttiva

del metabolismo;

la successiva degradazione di queste sostanze (escrezione di urina, sudore, emissione di anidride carbonica, ecc.) si dice

fase catabolica

del metabolismo.

Nell'

età giovanile

la fase anabolica prevale sulla catabolica (aumento di peso), mentre nella vecchiaia prevale quella catabolica. Nell'età matura vi è invece

equilibrio

fra le due fasi.

Non tutte le complicatissime reazioni chimiche che costituiscono il metabolismo si sono potute

riprodurre in laboratorio

: ad esempio, solo recentemente si è potuta realizzare (in parte artificialmente) la sintesi delle proteine a catena lunghissima.

Tutte queste reazioni sono dovute all'intervento di innumerevoli

fermenti (enzimi)

(se ne conoscono circa 25.000 e molti altri restano da scoprire), che, a loro volta, possono agire solo in presenza di certe circostanze (catalizzatori, acidità del mezzo, ecc.).

Un normale metabolismo assicura all'organismo umano la costanza

(omeostasi)

delle condizioni fisico-chimiche dei suoi componenti come la composizione chimica dei liquidi interni, la temperatura, ecc.

La quantità minima di energia spesa da un organismo in condizioni base, cioè in

riposo assoluto

, per

mantenere costante la temperatura

, contrarre il cuore, respirare, sintetizzare diverse sostanze chimiche, ecc., si dice

metabolismo basale

.

In condizioni di assoluto riposo il metabolismo corrisponde perciò alla

respirazione cellulare

.

Per determinare tale consumo si ricorre ad una speciale apparecchiatura (→ 3) e, in base al consumo di

ossigeno

e a calcoli che tengono conto dell'età e della

superficie corporea

, si calcola il fabbisogno energetico di un individuo per unità di tempo.

Il metabolismo è influenzato in grandissima parte dall'azione della

tiroide

su tutte le cellule.

BiotechProject. Un progetto per un web più inclusivo.