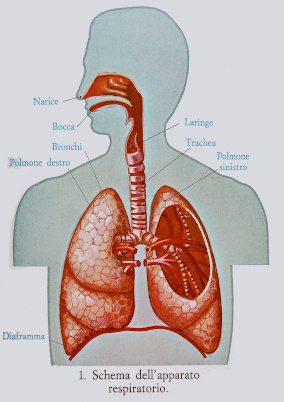

APPARATO RESPIRATORIO

La Respirazione

La respirazione, nel senso più ampio, comprende i seguenti

processi

:

- passaggio dell'aria attraverso le vie respiratorie sino agli alveoli polmonari

- passaggio al sangue dell' ossigeno

- trasporto dell'ossigeno attraverso il sangue e sua distribuzione a tutto l'organismo

- utilizzazione dell' ossigeno (O2) da parte delle cellule

- produzione cellulare di anidride carbonica

- trasporto attraverso il sangue dell'anidride carbonica

- passaggio dell'anidride carbonica dal sangue agli alveoli polmonari

- espulsione dell'aria dai polmoni

I processi di utilizzazione dell'ossigeno e di produzione di anidride carbonica

costituiscono la

respirazione cellulare

(qui non esaminati).

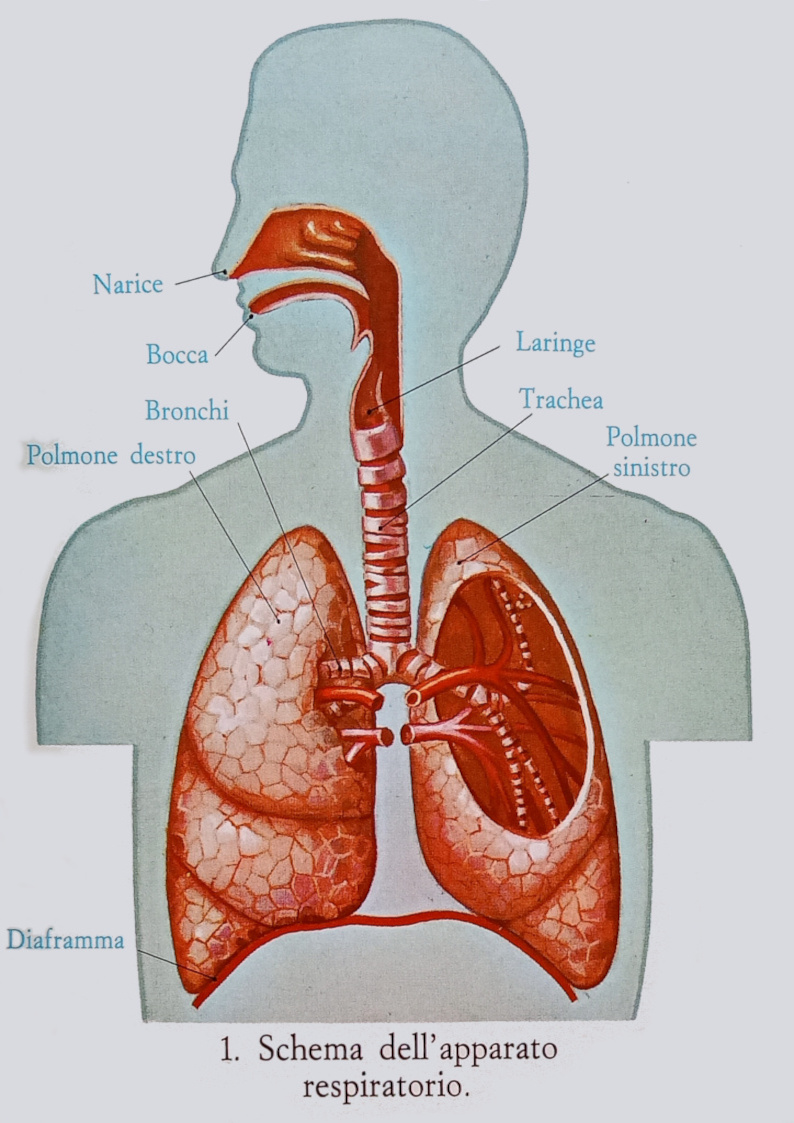

Organi fondamentali

dell'apparato respiratorio sono i

polmoni

e le

vie respiratorie

(→ 1). Queste partono dal

naso

e sono costituite da una serie di condotti che, dopo essersi abbondantemente ramificati, terminano negli

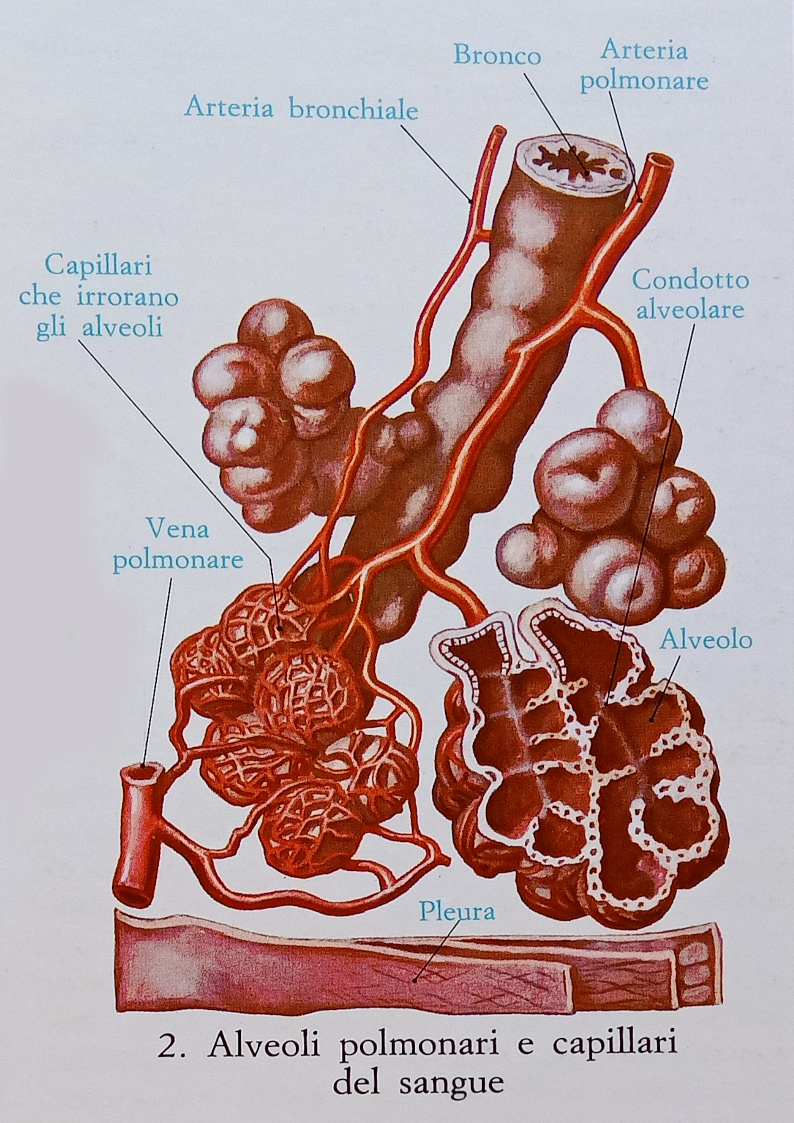

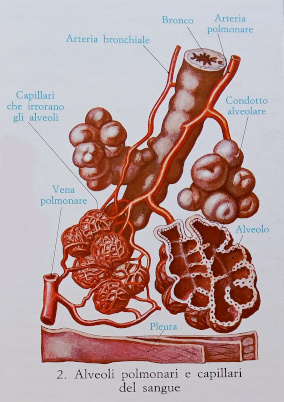

alveoli polmonari

, detti anche "celle respiratorie", poiché in essi avviene lo

scambio gassoso

tra il

sangue

e l'aria respirata. La loro superficie (→ 2) è vascolarizzata da numerosissimi

capillari

provenienti dall'arteria e dalle vene polmonari.

L'

aria

in arrivo agli

alveoli polmonari

deve essere sprovvista di

particelle in sospensione

ed avere

temperatura e umidità adeguate e composizione chimica costante

. In caso contrario si altererebbe lo stato del mezzo interno.

Nel tortuoso tragitto percorso per giungere negli alveoli polmonari, l'aria si

libera in effetti delle impurità

, si

umidifica e si riscalda

, mentre i

movimenti respiratori

contribuiscono a compensarne qualsiasi anomalia.

Le

vie respiratorie

partono, come si è detto, dal

naso

, le cui aperture esterne, le

narici

, possono

dilatarsi e restringersi

in virtù degli annessi muscoli mimici (muscoli trasversali delle narici).

Nella

cavità nasale

, la

mucosa respiratoria

depura l'aria

, eliminando il pulviscolo atmosferico mediante il

movimento delle ciglia

di cui sono fornite le cellule cilindriche che la costituiscono. Inoltre, essendo riccamente

vascolarizzata

, essa fa sì che l'aria inspirata sia

riscaldata ad una temperatura vicina a quella corporea

. Attraverso le

coane

il naso comunica con la

faringe

, organo comune sia all'apparato respiratorio sia a quello digerente.

Alla faringe seguono la

laringe e la trachea

.

La prima

è un organo dotato di

motilità

: può dunque compiere

movimenti, per lo più in senso verticale

, dovuti alla respirazione, alla deglutizione, all'estensione e alla flessione del collo.

La seconda

, costituita da una serie di

16-20 anelli cartilaginosi sovrapposti ma incompleti

, è tappezzata internamente da

tessuto epiteliale ciliato

.

La trachea

, all'altezza della quarta vertebra toracica, si

biforca

nei due grossi

bronchi, o bronchi extrapolmonari

, che, attraverso un avvallamento detto

ilo

, penetrano nel corrispondente polmone e prendono a suddividersi in numerose ramificazioni, il cui complesso costituisce l'

albero bronchiale

.

La

struttura dei grossi bronchi

è simile a quella della trachea poiché formati anch'essi da

anelli cartilaginei

immersi nel tessuto connettivo.

Nei

bronchi intrapolmonari

la porzione cartilaginea è costituita da

placche

, disposte regolarmente su tutta la superficie del bronco, che

diminuiscono di grandezza e di numero

a mano a mano che il calibro dei bronchi si riduce, finché

scompaiono

nei bronchi che hanno calibro inferiore al millimetro. Anche la mucosa si

modifica

nei piccoli bronchi; qui, infatti, anziché da epitelio pluristratificato, essa è costituita da

epitelio ciliato cilindrico monostratificato

.

I bronchi penetrano nei

polmoni

: sono, questi, due organi che occupano la

cavità toracica

delimitando uno spazio centrale, il

mediastino

, in cui ha sede il cuore.

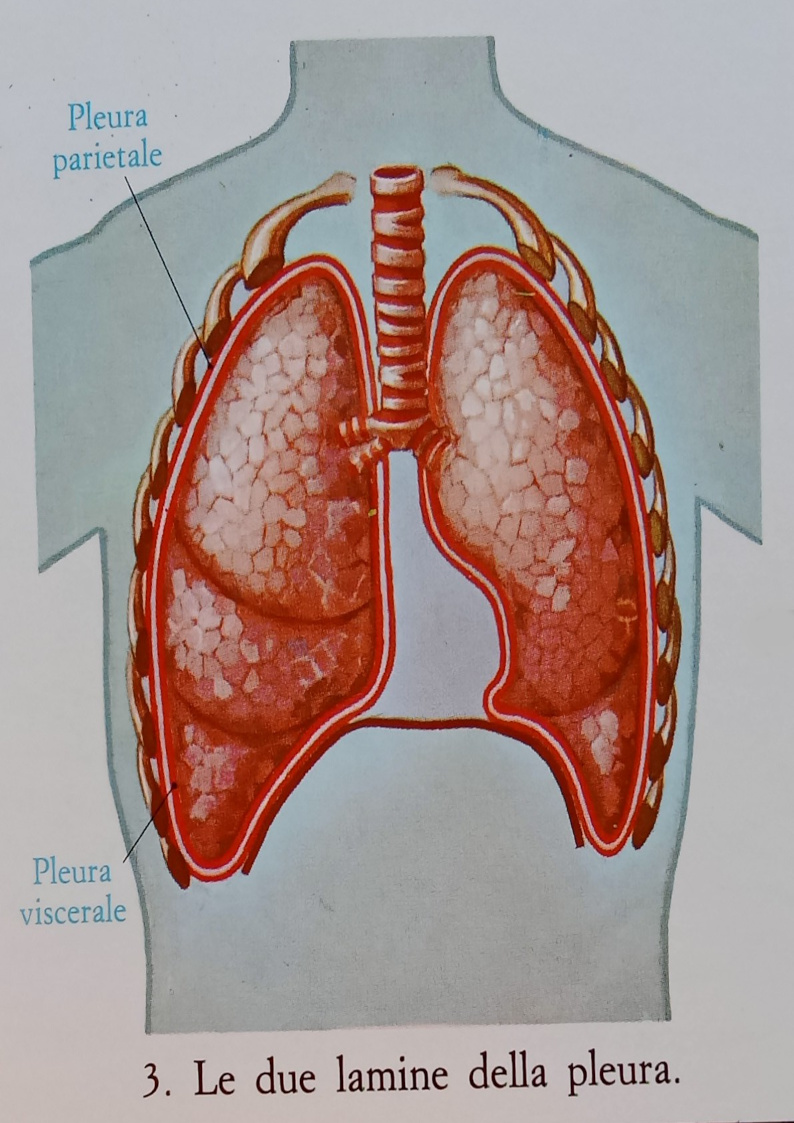

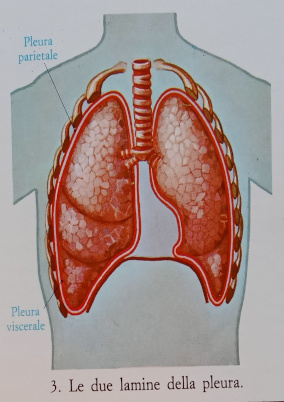

I polmoni sono ricoperti da una

membrana sierosa a doppia parete

di cui una, la

pleura viscerale

, aderisce alla superficie polmonare e l'altra, la

pleura parietale

, si dispone sulla superficie interna della cavità toracica (→ 3). Fra le due pareti si trova un sottilissimo strato di

liquido, il liquido pleurico

, che

mantiene lubrificate le pareti

dei foglietti pleurici, facilitando in tal modo i

movimenti di espansione e di contrazione durante la respirazione

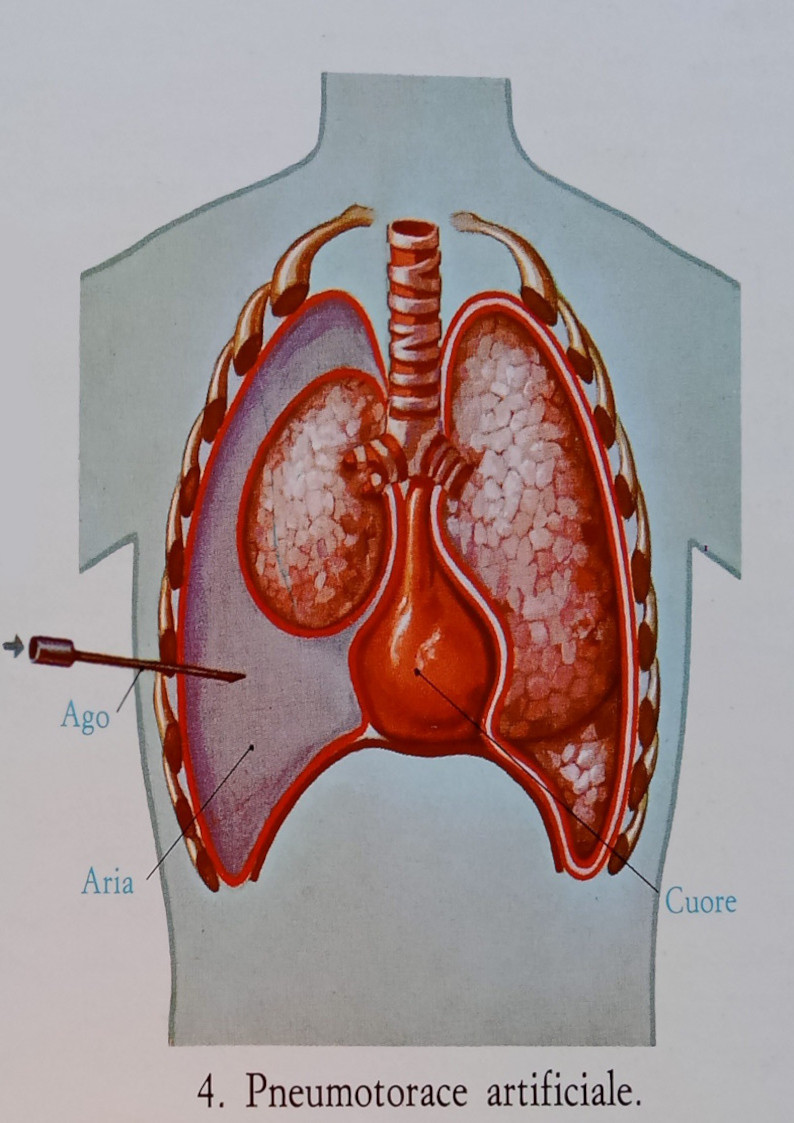

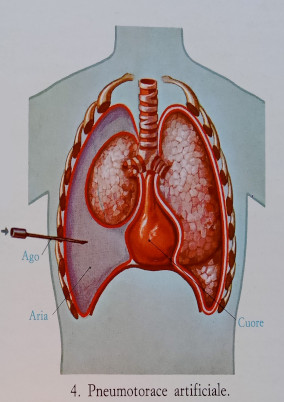

. Se, per qualsiasi causa, penetra dell'

aria nella cavità pleurica

, si determina uno

pneumotorace

: di conseguenza si

riduce notevolmente l'attività polmonare

per la diminuzione di volume e di pressione del polmone stesso.

Si deve comunque rilevare che se lo

pneumotorace

è relativo a un solo lato può essere ben tollerato; anzi nella

tubercolosi

lo si

provoca come terapia

(

pneumotorace artificiale

, (→ 4), affinché un polmone si affatichi il meno possibile.

Fisiologia della respirazione

I

polmoni sono organi molto elastici

, capaci quindi di

espandersi e contrarsi

. Al momento dell'espansione, nei polmoni viene

immessa aria

; nella fase di compressione, l'aria viene

espulsa

. L'insieme di questi due movimenti prende il nome di

atto respiratorio

e questo è suddiviso in due fasi: l'

inspirazione e l'espirazione

.

Durante l'

inspirazione

si ha un

aumento di volume della capacità toracica

dovuto alla

contrazione dei muscoli inspiratori

. Tra questi, forse il più importante, è il

diaframma

, che, contraendosi, si

abbassa e così, provocando un aumento della capacità toracica e una diminuzione della pressione nella stessa

, permette l'

ingresso dell'aria nei polmoni

(→ 1). I

muscoli intercostali esterni

, contraendosi, provocano un innalzamento e uno spostamento in fuori dello sterno e delle costole, il che permette un aumento dei diametri anteroposteriore e trasverso del torace.

Da notare che nella

donna

i movimenti delle costole hanno importanza maggiore nella respirazione che nell'uomo, in cui assume maggior rilievo la

funzione del diaframma

. Si usa dire che la respirazione nelle donne è prevalentemente

costale

, mentre nell'uomo è di tipo

diaframmatico o addominale

.

La fase espiratoria

è di norma

passiva

e determinata dal

rilasciamento dei muscoli prima contratti

; in seguito a ciò la capacità toracica

diminuisce e l'aria può fuoriuscire dai polmoni

.

La quantità di aria immessa ed emessa durante un atto respiratorio normale è di circa

500 cm³ (aria corrente)

, ma essa può aumentare notevolmente in particolari condizioni. Così, in un'inspirazione forzata può essere introdotto un volume di aria di circa

2000-3000 cm³ (riserva inspiratoria)

, mentre in un'espirazione forzata può essere emesso un volume di aria di circa

1000 cm³ (riserva espiratoria)

. La somma dei volumi di aria corrente sia della riserva inspiratoria sia della riserva espiratoria viene detta

capacità vitale dei polmoni

ed è di circa

4000-4500 cm³

.

In un individuo adulto normale gli

atti respiratori sono circa 16 al minuto

; diminuiscono di poco nella donna e sono molto numerosi nel neonato che ne presenta circa

60-70

. Il numero

aumenta quando si compie un lavoro

ed è più elevato in individui a sistema muscolare sviluppato, per esempio negli atleti, meno elevato in individui obesi.

Il controllo dell'attività respiratoria

è esercitato nel

centro respiratorio

situato nel

bulbo

(→ 4). Da questo hanno origine

impulsi nervosi

che si portano alle corna anteriori del midollo spinale e quindi, mediante i nervi spinali, arrivano ai

muscoli inspiratori

e ne provocano la contrazione in seguito alla quale si ha l'inspirazione.

Si deve osservare che solo in questa fase il

centro bulbare entra in azione

, mentre l'

espirazione

è provocata semplicemente dalla diminuzione del volume della gabbia toracica.

Il

centro respiratorio

è influenzato dallo

stato di distensione o di retrazione del polmone

. Durante l'espirazione, lo stato di retrazione dei polmoni genera

impulsi nervosi che eccitano il centro respiratorio

dove hanno origine gli impulsi che provocano l'inspirazione. Il centro respiratorio è

regolato anche dalla quantità di anidride carbonica presente nel sangue

. Nel sangue deve esistere una

determinata concentrazione di anidride carbonica

perché il centro respiratorio possa funzionare bene. Un

aumento della concentrazione di anidride carbonica nel sangue

, dovuta ad un aumento della sua concentrazione nell'aria, provoca un

eccitamento del centro respiratorio

, con conseguente

aumento della frequenza del respiro

.

Una concentrazione dell'anidride carbonica nell'aria, superiore al 9%

,

inibisce però il centro respiratorio

e provoca disturbi alla respirazione.

Maggiore importanza

hanno i

recettori sensibili alla diminuzione dell'ossigeno nel sangue

che

stimolano, anche per via riflessa, il centro respiratorio

.

Un importante meccanismo

è quello che in ciascuna inspirazione

limita il grado di espansione del torace

. Vi sono

recettori sensibili alla pressione nei polmoni

, che si scaricano a mano a mano che progredisce il movimento inspiratorio. Questi

impulsi giungono, per mezzo dei nervi vaghi, al centro respiratorio e lo inibiscono

: viene così

interrotta l'inspirazione

e sopravviene passivamente l'espirazione.

Si deve comunque rilevare che se lo

pneumotorace

è relativo a un solo lato può essere ben tollerato; anzi nella

tubercolosi

lo si

provoca come terapia

(

pneumotorace artificiale

, (→ 4), affinché un polmone si affatichi il meno possibile.

BiotechProject. Un progetto per un web più inclusivo.