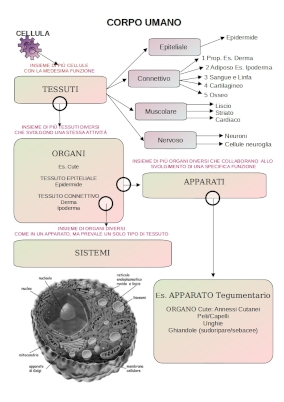

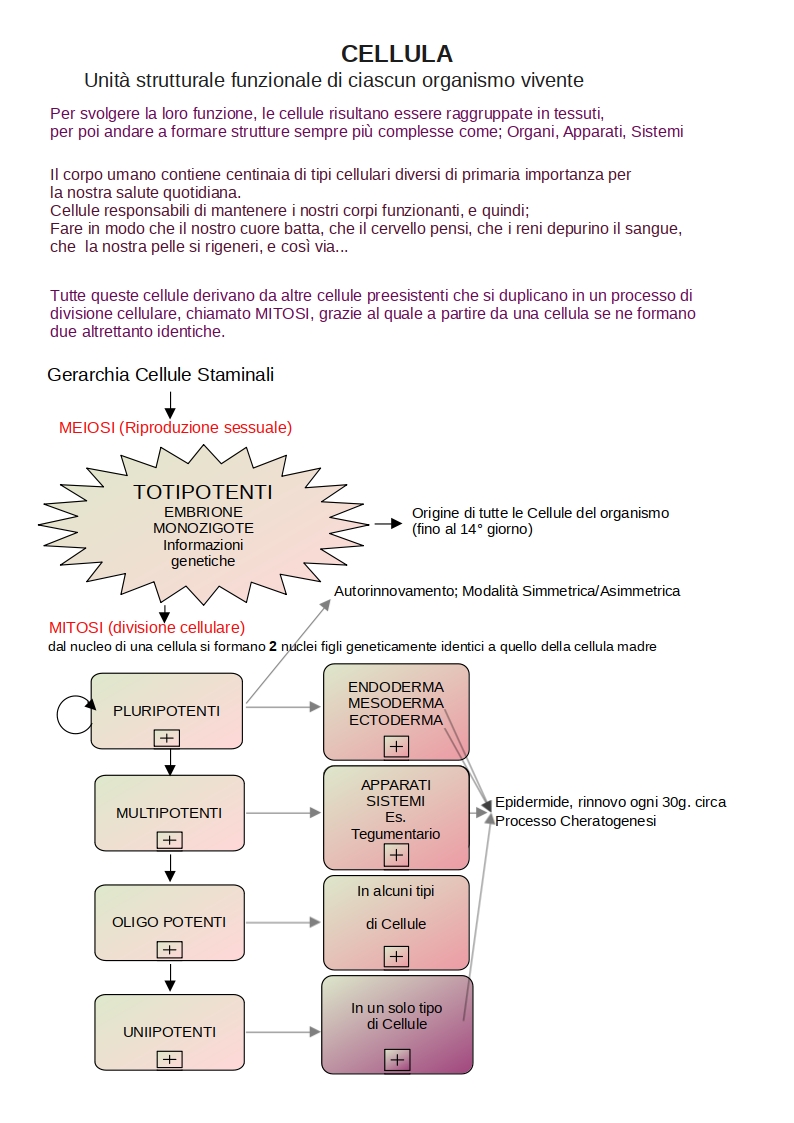

CELLULA

Unità strutturale funzionale di ciascun organismo vivente.

Per svolgere la loro funzione, le cellule risultano essere raggruppate in tessuti, per poi andare a formare strutture sempre più complesse come;

ORGANI, APPARATI, SISTEMI

Il corpo umano contiene centinaia di tipi cellulari diversi di primaria importanza per la nostra salute quotidiana. Cellule responsabili di mantenere i nostri corpi funzionanti, e quindi; Fare in modo che il nostro cuore batta, che il cervello pensi, che i reni depurino il sangue, che la nostra pelle si rigeneri, e così via...

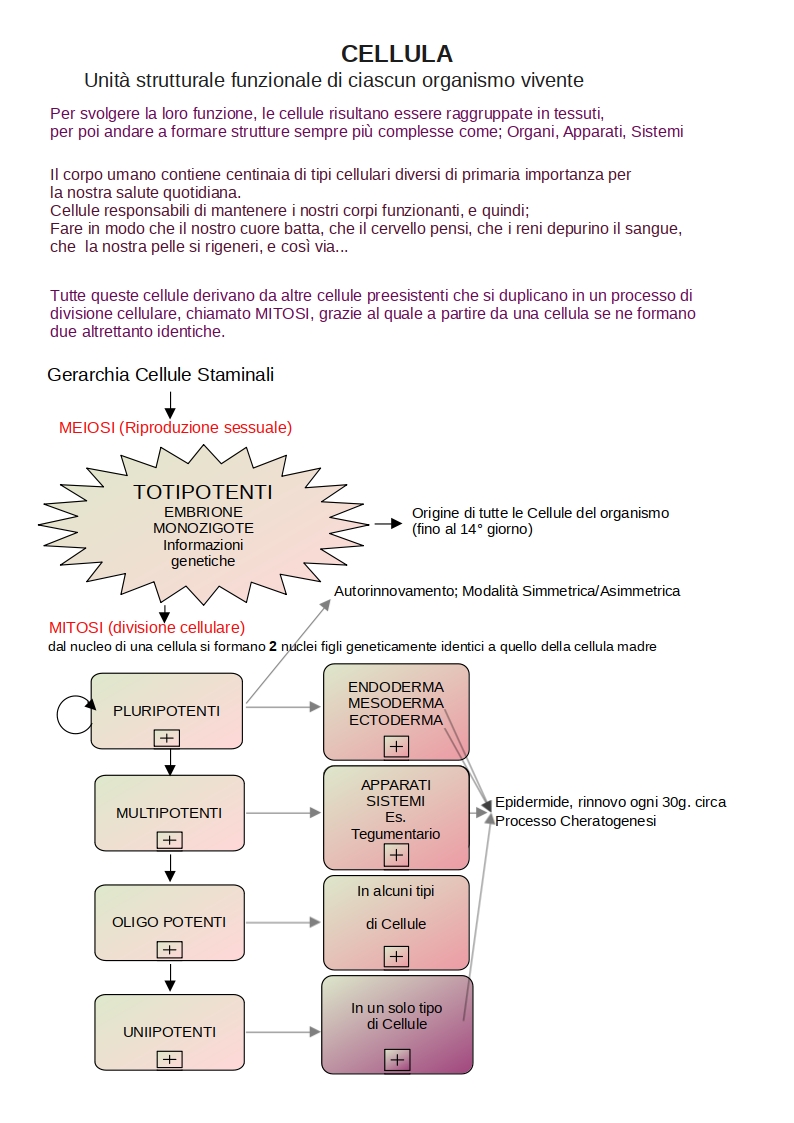

Tutte queste cellule derivano da altre cellule preesistenti che si duplicano in un processo di divisione cellulare, chiamato

MITOSI, grazie al quale a partire da una cellula se ne formano due altrettanto identiche.

×

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

❮

❯

LA CELLULA COME BASE DELLA VITA

Gli organismi viventi sono tutti costituiti da

unità fondamentali chiamate cellule

, organizzate sostanzialmente nello stesso modo. L’insieme di studi al microscopio e le osservazioni di numerosi ricercatori permisero di arrivare alla

teoria cellulare

, secondo la quale:

1) tutti i viventi sono formati da una o più cellule;

2)le cellule costituiscono le unità fondamentali di ciascun organismo;

3) tutte le cellule derivano da altre cellule.

Tutti i viventi sono costituiti da una o più cellule: in base a questa caratteristica possono essere suddivisi, rispettivamente, in organismi

unicellulari e pluricellulari

: al primo gruppo appartengono

archeobatteri, eubatteri, alghe azzurre e i protisti

; il secondo gruppo comprende

le piante, gli animali, e i funghi pluricellulari

.

In natura esistono due tipi di cellule: la

cellula eucariote e la cellula procariote

.

Per poter svolgere le loro molte attività tutte le cellule devono disporre di:

1) Un corpo cellulare

riempito dal

citoplasma

, un liquido in cui

avvengono tutte le reazioni chimiche necessarie al mantenimento in vita delle cellule e alla loro riproduzione

;

2) Una membrana:

il confine che

separa le cellule dall’ambiente circostante

, e ne

garantisce la comunicazione con l’ambiente extracellulare

;

3) Un insieme di istruzioni genetiche (dna)

in cui è contenuto il “

programma” per il loro sviluppo, la loro specializzazione e riproduzione

.

Queste tre componenti fondamentali si trovano sia nelle cellule procariote sia nelle cellule eucariote: le prime caratterizzano

i batteri

; le seconde sono tipiche di

piante e animali (uomini compresi)

. Procarioti ed eucarioti differiscono di molto nella

organizzazione del dna e nell’organizzazione del corpo cellulare

. Presentano invece una

membrana plasmatica dotata di una medesima struttura

.

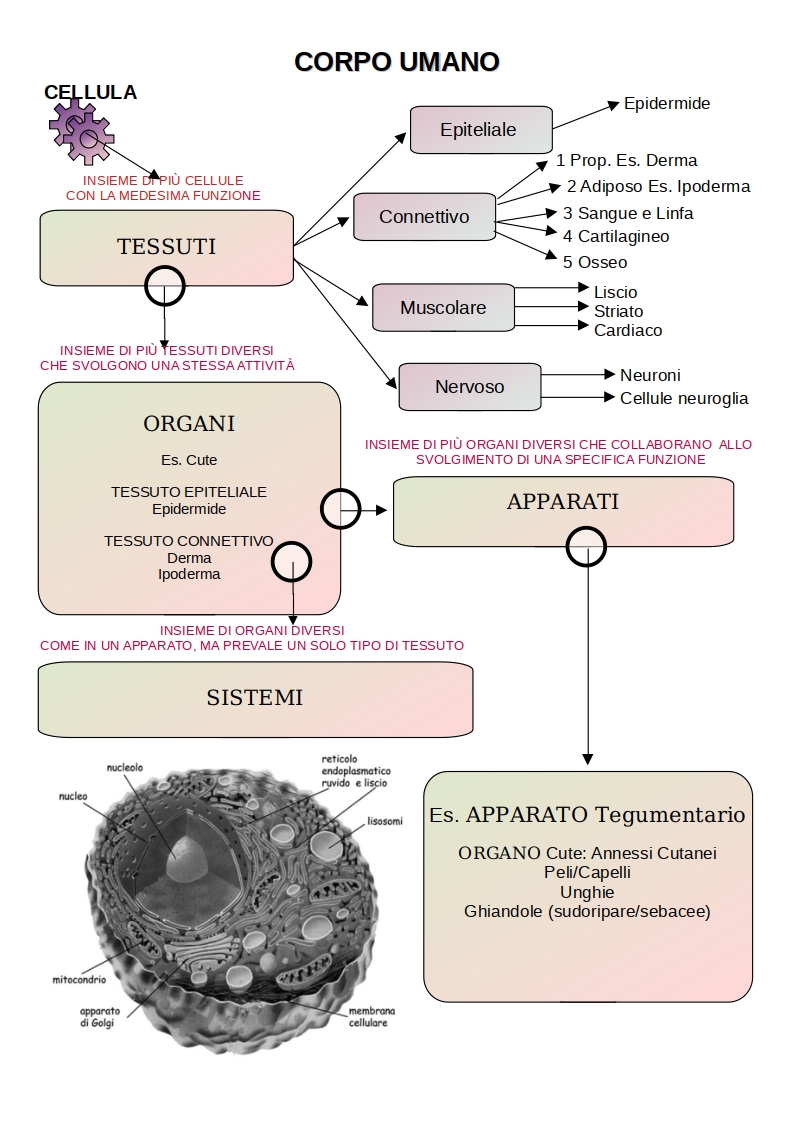

Le cellule eucariotiche

sono le più

evolute

, in quanto le diverse funzioni metaboliche sono svolte da strutture specializzate, vere e proprie compartimentazioni nella cellula, che prendono nome di

organuli cellulari

. Inoltre, queste cellule possiedono un

nucleo ben definito e delimitato da una doppia membrana

, che ha come compito principale il

controllo e la raccolta del DNA

. Tutti gli organismi evoluti (animali e piante) sono costituiti da miliardi di cellule eucariotiche. Sono cellule di diametro compreso tra

i 20 i 50 micron

(micron è un milionesimo di metro). L’altro tipo di cellule, chiamate procariotiche, sono più

piccole delle altre (grandezza dell’ordine di 1- 5 micron) e fondamentalmente più semplici

. La differenza principale sta nell’

assenza di un vero e proprio nucleo

, per cui il materiale contenente l’informazione genetica risulta

sparso nella cellula stessa

. Sono inoltre prive di organuli, ad eccezione dei

ribosomi, preposti alla sintesi delle proteine

. Le funzioni cellulari sono comunque effettuate da complessi enzimatici analoghi a quelli delle cellule eucariotiche. Tutti i batteri sono costituiti da una sola cellula procariotica (unicellulari).

Ogni cellula è a contatto con l’ambiente circostante, il quale è costituito principalmente da acqua. L’interno della cellula è il

CITOPLASMA

, formato da una componente semifluida,

IL CITOSOL

, contenente

acqua, sali minerali e molecole organiche

, in cui si trovano immerse tutte le strutture dette

organuli o organelli

.

Per evitare la perdita e la dispersione dei minerali contenuti nella cellula esiste uno strato che separa ed agisce come barriera tra l’esterno e l’interno ed ha struttura stabile non mescolabile con l’acqua. Tale barriera, che viene chiamata

MEMBRANA CELLULARE O PLASMATICA

, è costituita da un

doppio strato continuo di molecole di fosfolipidi

, attraversata parzialmente o completamente da

numerose proteine

.

I

fosfolipidi

sono particolari grassi, formati da una “

testa” di glicerolo legato ad un gruppo fosfato e da due “code” di acidi grassi

. Nelle membrane sia i lipidi che le proteine possono

muoversi (possono “scivolare”)

, perciò la membrana ha una struttura dinamica denominata anche “

modello a mosaico fluido

” (

→ 5

).

La

membrana plasmatica

è

selettivamente permeabile

, vale a dire che

permette il passaggio di alcune sostanze e lo impedisce ad altre

per

mantenere regolato l’interno e la presenza delle sostanze necessarie per la vita delle cellule

. La maggior parte degli ioni e delle molecole idrosolubili non è in grado di attraversare spontaneamente la barriera, che è di natura lipidica; per farlo necessita di una specifica

proteina trasportatrice (detta carrier)

o di una struttura formata da una grossa proteina inserita all’interno dello spessore della membrana e dotata di una cavità centrale, che fa da

canale di passaggio

.

La membrana rappresenta anche il mezzo con cui la cellula si “

fa riconoscere” dalle altre cellule

. Essa contiene

molecole particolari

, di solito formate da

zuccheri legati a proteine (glicoproteine)

che corrispondono a una sorta di “

carta di identità

” in base alla quale la cellula viene riconosciuta come facente parte dell’organismo stesso e non viene attaccata dal

sistema immunitario

. Al contrario, se estranea, viene distrutta.

Al di sotto della membrana nel

citoplasma delle cellule eucarioti

si trova una

rete di tuboli proteici

che formano il

CITOSCHELETRO

, che

sostiene e dà forma alla cellula

. La cellula è in realtà una macchina che lavora molto e che ha necessità di

scambiare con l’esterno una quantità elevata di materie prime e prodotti di rifiuto

. Tale funzione viene svolta solo in parte dalla membrana, la quale è aiutata da

diversi organuli cellulari presenti al proprio interno

.

Questi organuli sono:

-

Reticolo endoplasmatico

, il quale somiglia ad un piccolo labirinto formato da membrane ripiegate e impilate tra loro e si divide in

due forme distinte e con diverse funzioni

. Il Reticolo Endoplasmatico Liscio (

R.E.L.

) possiede una membrana liscia e svolge il compito di produzione dei lipidi (sostanze grasse) cellulari

. È responsabile della

sintesi di alcuni steroidi, come gli ormoni sessuali

, e della

regolazione della concentrazione dello ione calcio

. Nel fegato il reticolo interviene nei processi di

detossificazione della sintesi di lipidi e colesterolo

. Il Reticolo Endoplasmatico Rugoso (

R.E.G.

) viene così chiamato per la presenza sulla membrana di piccole strutture chiamate

ribosomi, essenziali nel processo di produzione delle proteine

.

-

Ribosomi

, come già detto, rappresentano la

sede della sintesi delle proteine

. Sono formati da

due subunità di un particolare tipo di RNA (RNA ribosomiale)

e possono essere associati al R.E.R. oppure

liberi nel citoplasma

.

-

Apparato del Golgi

, normalmente collocato vicino al nucleo, è costituito da pile di cisterne appiattite (piccole vescicole piatte).

Rappresenta una zona di

raccolta, elaborazione e smaltimento delle molecole prodotte dalla cellula nel loro passaggio verso l’esterno

. In particolar modo

rielaborare, selezionare ed esportare i prodotti del reticolo endoplasmatico

.

-

Mitocondri

, sono delle

centrali di produzione dell’energia

; costituiscono infatti la

sede del processo di respirazione cellulare

, mediante il quale la cellula ricava

energia (sotto forma di molecole di ATP)

bruciando

molecole di glucosio

, derivanti dalla demolizione delle sostanze nutritive, in presenza di ossigeno. Sono sparsi nel citoplasma, hanno forma allungata e sono costituiti da

due membrane

.

-

Lisosomi

sono

vescicole delimitate da una membrana

e contengono

enzimi capaci di digerire

numerose molecole inutili o nocive per la cellula, organelli e organismi estranei.

-

Nucleo cellulare

rappresenta il principale organello cellulare delimitato da una

doppia membrana non continua

ma interrotta da piccoli canali di comunicazione con l’esterno chiamati

pori

, che permettono lo

scambio tra il nucleoplasma e il citoplasma

. Il nucleo contiene al suo interno

acidi nucleici (DNA e RNA) e proteine

. Tra queste ultime vi sono le

proteine istoniche

, le quali associate ai lunghi filamenti di DNA li

organizzano compattandoli in modo tale da adattarli al ridotto volume del nucleo

. Questa struttura così organizzata viene chiamata

cromatina

.

DNA: molecola dell’ereditarietà

Il DNA è una

macromolecola

(formata cioè da unità fondamentale che si ripete chiamata

NUCLEOTIDE

) cui struttura ricorda molto quella di una

scaletta a chiocciola

, è costituita infatti da

due catene parallele avvolte a spirale

.

I nucleotidi che compongono i filamenti o catene sono formati da:

- Una porzione esterna:

- Gruppo fosfato

- Zucchero (desossiribosio)

- Una porzione interna:

- Base azotata: adenina guanina citosina timina

I nucleotidi si susseguono gli uni agli altri legando il

gruppo fosfato di uno allo zucchero di quello immediatamente successivo

. I legami tra le basi tengono unite le due catene e rappresentano i gradini della scaletta;

l’adenina-timina e guanina-citosina

. Le

basi e la loro sequenza sono la parte più importante del DNA

perché

portano l’informazione genetica

; zuccheri e gruppi fosforici servono da

sostegno

.

Il DNA presenta perciò scritti nella sua molecola, in un codice speciale che è detto

CODICE GENETICO

, i nostri “

dati al completo”

e perciò tutte le specifiche

caratteristiche morfologiche e biochimiche del nostro organismo

.

Nucleotide

Zucchero

Gruppo fosfato

Base azotata

Il

DNA

ordina ai diversi

componenti cellulari

cosa

devono o non devono fare

. I “

pezzi di DNA”

in cui sono scritti i messaggi sono detti

GENI

; un

gene

è un

pezzettino di DNA

in cui è scritto un messaggio che si traduce nella

produzione di una proteina

. Le

proteine

così prodotte sono

NECESSARIE

per la

SOPRAVVIVENZA, MOLTIPLICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE

della

cellula

stessa.

Ogni

specie animale o vegetale ed in particolare ogni individuo

ha delle

proteine

proprie

responsabili dell’individualità

e che condizionano il manifestarsi dei diversi

caratteri

.

Più precisamente il

complesso meccanismo

che porta alla

sintesi delle proteine

può essere così semplificato:

AVVIENE NEL NUCLEO

AVVIENE NEL CITOPLASMA

Trascrizione

Traduzione

DNA

→

RNA

→

PROTEINE

Il

DNA

permette la

trascrizione

di

RNA

che esce dal

nucleo

va nel

citoplasma

dove ha luogo la

traduzione

del messaggio e la

fabbricazione

di quella

proteina

necessaria all’organismo in quel

dato momento

e ordinata dal

DNA

.

CROMOSOMI

Sono

strutture a bastoncino

presenti nel

nucleo

, particolarmente visibili durante la

divisione cellulare

, in questa

fase

appaiono divisi in due

CROMATIDI

uniti in una

zona centrale

detta

CENTROMERO

.

I

CROMOSOMI

sono costituiti soprattutto da

DNA e PROTEINE

e sono perciò portatori dei

caratteri ereditari

.

All’interno delle

cellule umane

sono contenuti circa

due metri

di

DNA

che vanno a formare il

corredo cromosomico

costituito da

46 cromosomi organizzati in 23 coppie

. Ogni

coppia di cromosomi

è formata da

2 cromosomi

che sono detti

omologhi

: uno è di

origine paterna

l’altro

materna

.

Le

prime 22 coppie

sono

cromosomi somatici chiamate AUTOSOMI

, la

23esima coppia

è quella implicata nella

determinazione del sesso

,

cromosoma SESSUALE

, ed è

diversa

nel

maschio

e nella

femmina

:

Un

fattore importantissimo

da sottolineare è che le

cellule germinali o gameti

hanno un

numero di cromosomi pari a 23

, la

metà

rispetto a quello contenuto in tutte le

cellule restanti del nostro organismo chiamate cellule somatiche

che ne hanno

46 (23 coppie)

. Per questo motivo le

cellule gametiche

vengono chiamate

aploidi

e le

cellule somatiche

diploidi

.

Divisione cellulare

Le cellule sono capaci di riprodursi: ciascuna di esse si divide in due cellule figlie mediante un processo di divisione equazionale che prende il nome di

MITOSI

.

Da una cellula madre si formano due cellule figlie, uguali per forma e funzioni. Le cellule figlie devono contenere l’intero corredo di molecole, di microstrutture e di organelli che possiede la cellula madre. In particolare, devono avere la loro membrana cellulare perfettamente efficiente e un nucleo che contenga il patrimonio genetico (anche quest’ultimo quindi deve duplicarsi).

La capacità di dividersi delle cellule è differente in base al tipo cui esse appartengono. La

mitosi

avviene in tutte le

cellule somatiche

. Alcune cellule nell’organismo hanno la capacità di riprodursi per tutta la vita e rimangono

indifferenziate

, potendo quindi dare luogo a diversi tipi cellulari: tali cellule sono dette

staminali

.

Esiste un altro processo di divisione cellulare e riguarda solo un tipo cellulare, le cellule sessuali o gametiche (spermatozoo e cellula uovo):

MEIOSI

.

La

meiosi

è un processo di

divisione riduzionale

mediante il quale una

cellula eucariota

con corredo cromosomico

diploide

dà origine a 2 cellule che a loro volta si riprodurranno con corredo cromosomico

aploide

.

Da una cellula madre si formano

quattro cellule figlie

, tutte

diverse fra loro

. Tale processo potrebbe sembrare molto simile alla mitosi ma, al contrario di questa, si ha la

riduzione del corredo cromosomico

in doppia copia a corredo a singola copia. Tramite poi il cosiddetto

crossing-over (incrocio esterno)

, si ha lo

scambio e la ricombinazione genetica

dei cromosomi, uno dei principali eventi alla base dell'

evoluzione degli organismi eucarioti

.

La

meiosi

è fondamentale nella

riproduzione sessuale

, la

ricombinazione dell'informazione genetica

proveniente dalle cellule di due individui differenti (maschio e femmina) della stessa specie, produce risultati ogni volta diversi, e naturalmente diversi anche dai due genitori.

Ogni genitore fornisce un corredo cromosomico "semplice"

aploide

(detto anche "dimezzato"),

cellula ovulo

nella femmina e

spermatozoo

nel maschio; la

fusione (fecondazione)

dei due corredi dimezzati (materno e paterno) e "rimescolati" ricostituisce il corredo intero e dà origine ad una singola nuova cellula, detta

zigote

, che diverrà il nuovo individuo.

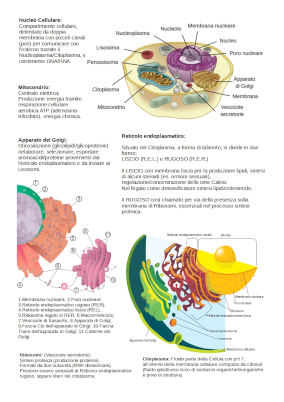

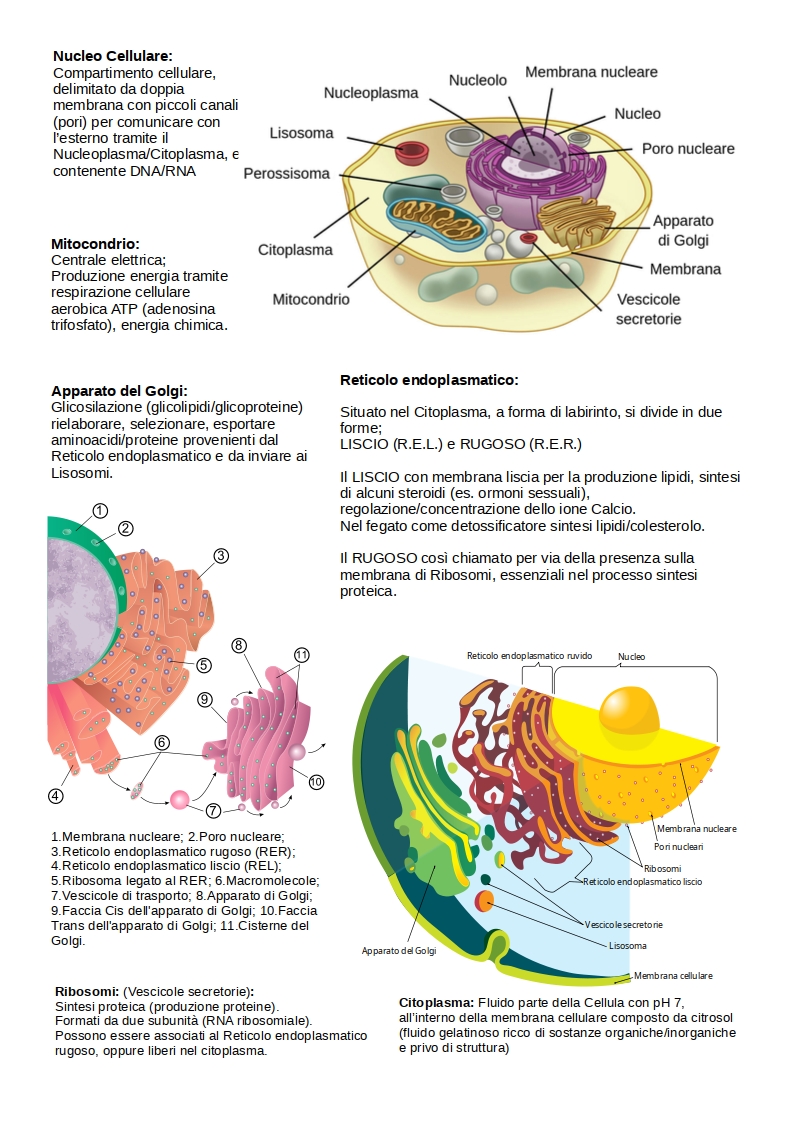

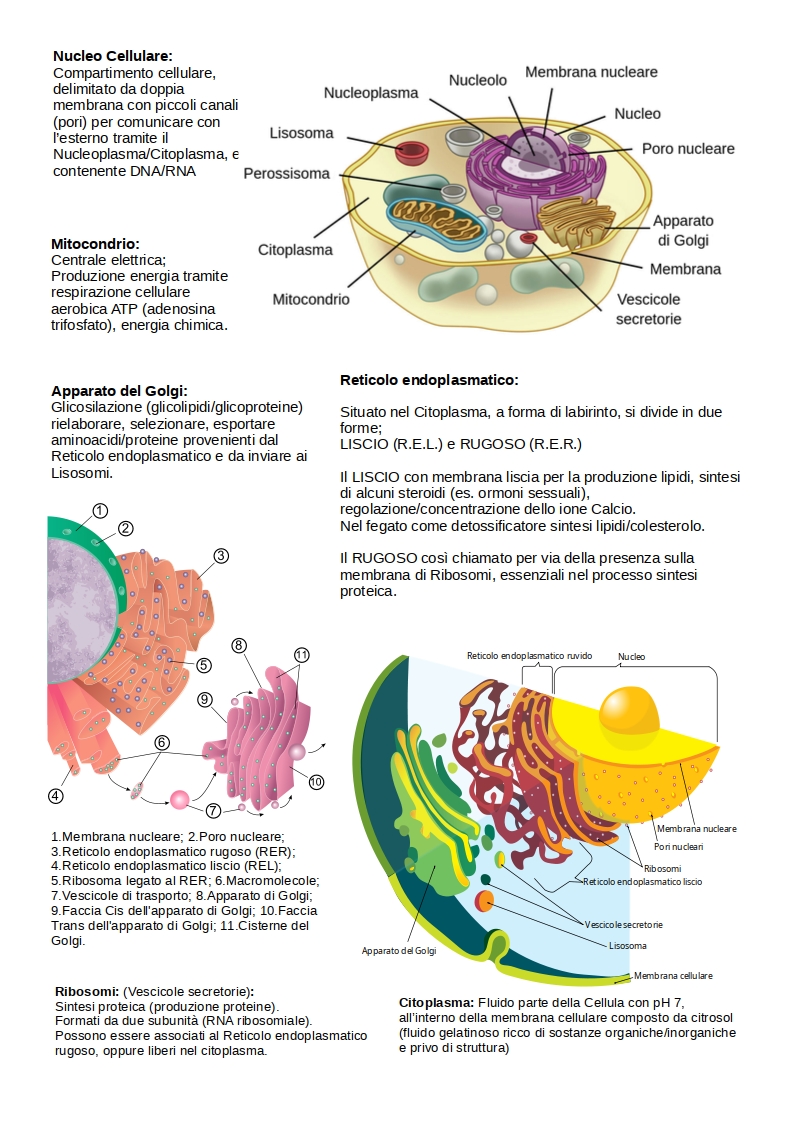

Nucleo Cellulare:

Compartimento cellulare, delimitato da doppia membrana con piccoli canali (pori) per comunicare con l’esterno tramite il Nucleoplasma/Citoplasma, e contenente DNA/RNA

Mitocondrio:

Centrale elettrica;

Produzione energia tramite respirazione cellulare aerobica ATP (adenosina trifosfato), energia chimica.

Apparato del Golgi:

Glicosilazione (glicolipidi/glicoproteine) rielaborare, selezionare, esportare aminoacidi/proteine provenienti dal Reticolo endoplasmatico e da inviare ai Lisosomi.

Reticolo endoplasmatico:

Situato nel

Citoplasma

, a forma di

labirinto

, si divide in due forme;

LISCIO (R.E.L.)

e

RUGOSO (R.E.R.)

Il LISCIO con membrana liscia per la

produzione lipidi, sintesi di alcuni steroidi

(es. ormoni sessuali),

regolazione/concentrazione dello ione Calcio

.

Nel fegato come

detossificatore sintesi lipidi/colesterolo.

Il RUGOSO così chiamato per via della presenza sulla membrana di

Ribosomi

, essenziali nel processo

sintesi proteica.

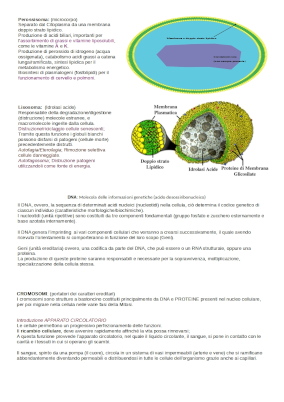

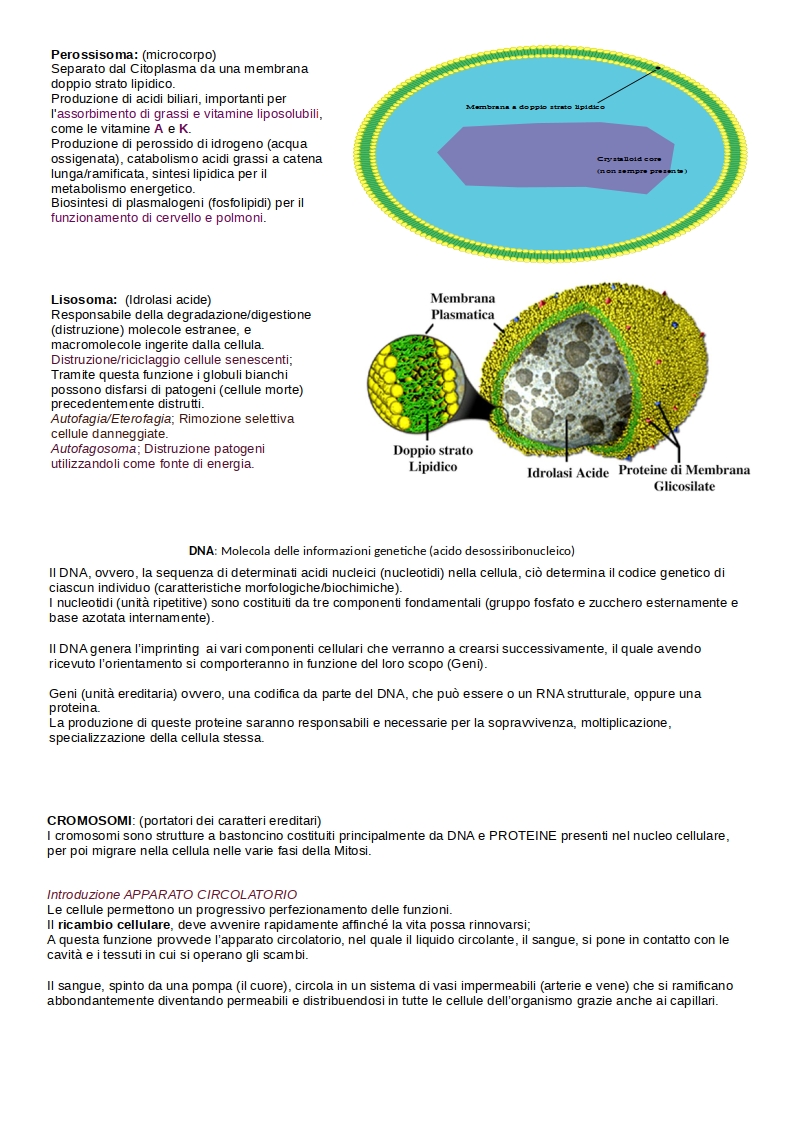

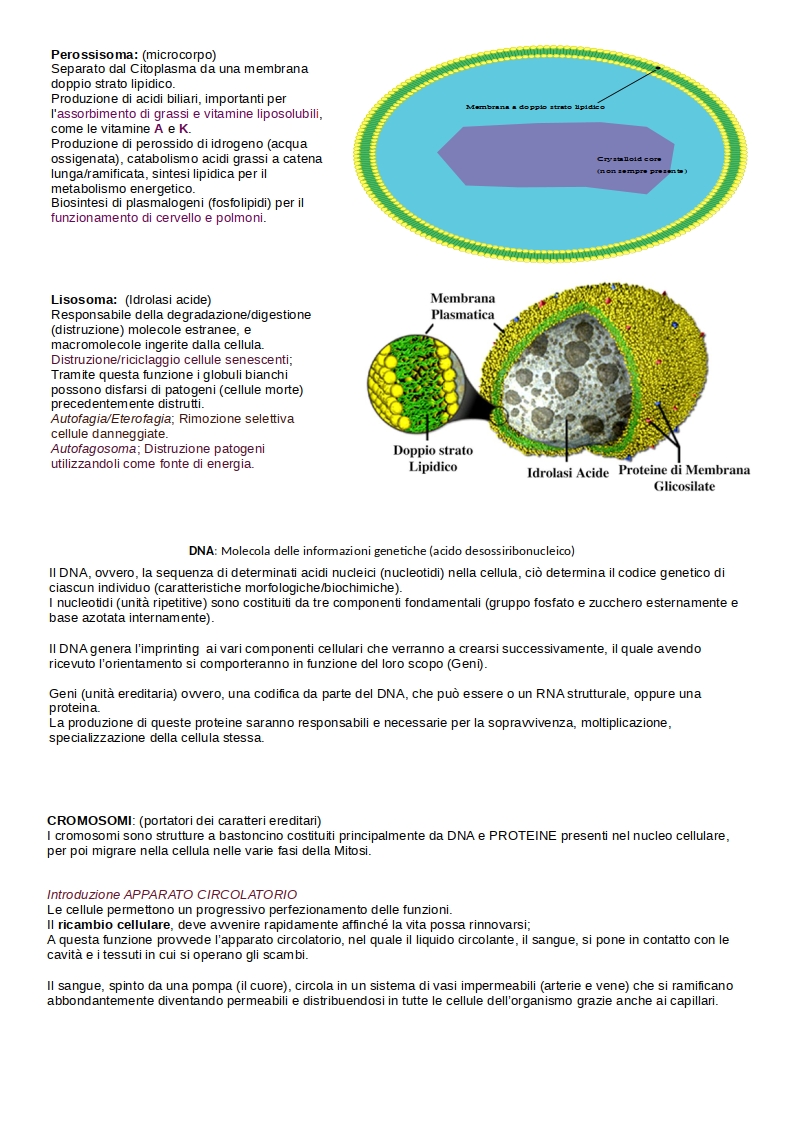

Perossisoma

(microcorpo)

Separato dal

Citoplasma

da una

membrana doppio strato lipidico

.

Produzione di acidi biliari, importanti per l'assorbimento di grassi e vitamine liposolubili, come le vitamine A e K. Produzione di perossido di idrogeno (acqua ossigenata), catabolismo acidi grassi a catena lunga/ramificata, sintesi lipidica per il metabolismo energetico. Biosintesi di plasmalogeni (fosfolipidi) per il funzionamento di cervello e polmoni.

Lisosoma

(Idrolasi acide)

Responsabile della degradazione/digestione (distruzione) molecole estranee, e macromolecole ingerite dalla cellula.

Distruzione/riciclaggio cellule senescenti; Tramite questa funzione i globuli bianchi possono disfarsi di patogeni (cellule morte) precedentemente distrutti.

Autofagia/Eterofagia; Rimozione selettiva cellule danneggiate.

Autofagosoma; Distruzione patogeni utilizzandoli come fonte di energia.

DNA:

Molecola delle

informazioni genetiche

(acido desossiribonucleico)

Il DNA, ovvero, la sequenza di determinati

acidi nucleici (nucleotidi)

nella cellula, ciò determina il

codice genetico di ciascun individuo

(caratteristiche morfologiche/biochimiche). I nucleotidi (unità ripetitive) sono costituiti da tre componenti fondamentali (gruppo fosfato e zucchero esternamente e base azotata internamente).

Il DNA genera l’imprinting ai vari componenti cellulari che verranno a crearsi successivamente, il quale avendo ricevuto l’orientamento si comporteranno in funzione del loro scopo (Geni).

Geni

(unità ereditaria)

ovvero, una codifica da parte del DNA, che può essere o un RNA strutturale, oppure una

proteina

.

La produzione di queste proteine saranno responsabili e necessarie per la sopravvivenza, moltiplicazione, specializzazione della cellula stessa.

CROMOSOMI

:(portatori dei caratteri ereditari)

I cromosomi sono strutture a bastoncino costituiti principalmente da

DNA e PROTEINE

presenti nel nucleo cellulare, per poi migrare nella cellula nelle varie fasi della Mitosi.

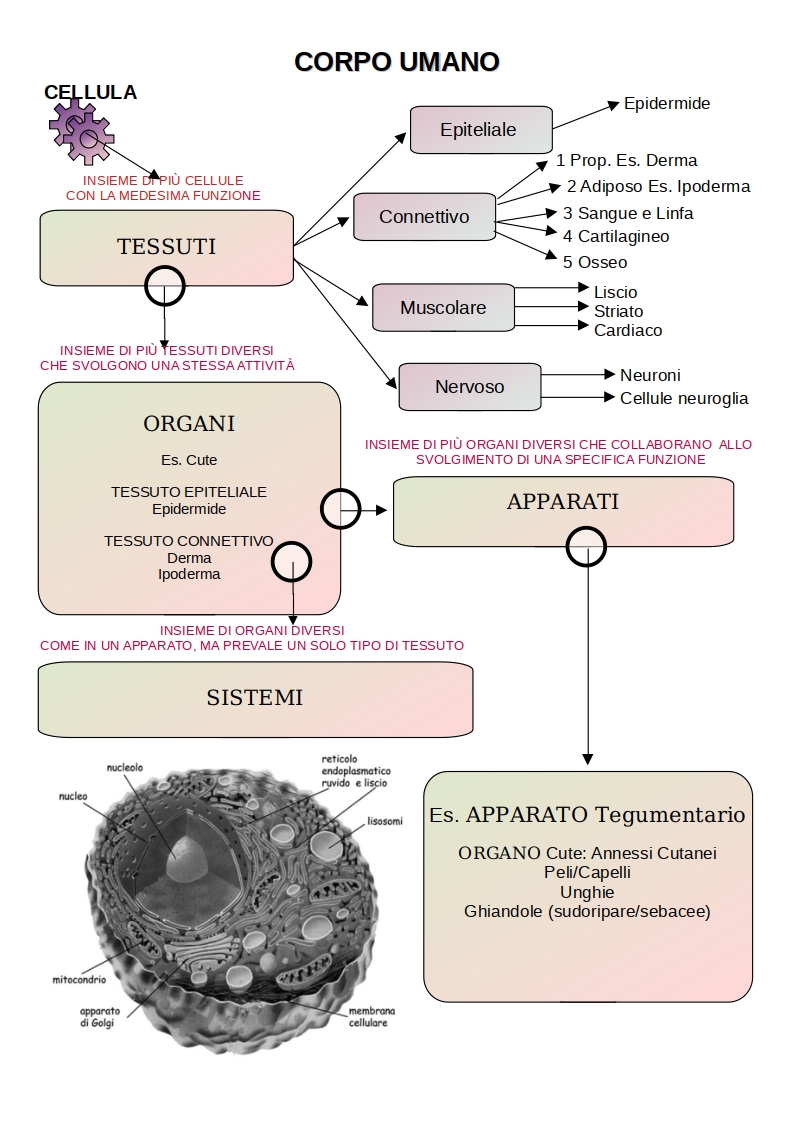

I TESSUTI

Un tessuto è un raggruppamento di cellule aventi forma struttura e funzioni simili, tenute insieme da una sostanza intercellulare più o meno abbondante e di composizione e consistenza variabile da tessuto a tessuto.

I principali tessuti sono:

- tessuto epiteliale;

- tessuto connettivale;

- tessuto muscolare;

- tessuto nervoso.

Tessuto epiteliale

È costituito da

cellule strettamente addossate tra loro

, per cui gli

spazi extracellulari sono estremamente ridotti

.

Negli epiteli le cellule sono tenute insieme per mezzo di particolari modificazioni delle membrane di cellule adiacenti, che possono incastrarsi l’una nell’altra saldando strettamente tra loro le cellule epiteliali. Sono spesso presenti

strutture di collegamento particolari, che formano, nell’insieme, il complesso giunzionale

.

Distinguiamo

epiteli di rivestimento

, che rivestono le superfici corporee (con funzione protettiva, assorbente ecc.),

epiteli ghiandolari

(a funzione secretiva),

epiteli sensoriali

(come i recettori gustativi e quelli olfattivi).

L’epitelio poggia sempre sul

tessuto connettivo sottostante

che lo sostiene e lo nutre: a esso, infatti, si fissa, mediante l’interposizione della

membrana basale

(uno straterello denso a composizione complessa), attraverso la quale, inoltre, diffondono le sostanze nutritive, che giungono all’epitelio dai vasi sanguigni del connettivo, essendo l’epitelio

privo di vasi propri

(per la scarsità dello spazio extracellulare).

Epiteli di rivestimento

Gli epiteli di rivestimento possono essere distinti, in base al numero di strati di cellule:

- epitelio semplice o monostratificato, costituito da un solo strato di cellule;

- epitelio composto o pluristratificato, costituito da più strati di cellule;

- epitelio pseudostratificato o a più file di nuclei, costituito da un solo strato di cellule, che hanno però i nuclei disposti ad altezze diverse del corpo cellulare, simulando così vari strati cellulari.

Funzioni degli epiteli di rivestimento

Gli epiteli di rivestimento rivestono la superficie esterna del corpo (l’

epidermide

, strato più superficiale della pelle), la superficie interna degli organi cavi, comunicanti con l’esterno (di cui costituiscono la

tonaca mucosa

), la superficie interna dei vasi sanguigni, dei quali costituiscono l’

endotelio

, la superficie interna delle grandi cavità corporee e la superficie esterna degli organi in esse contenuti (costituendo il

mesotelio

, rivestimento epiteliale delle membrane sierose: pleura, pericardio e peritoneo).

Le caratteristiche strutturali e funzionali delle singole cellule che compongono un epitelio di rivestimento, la loro disposizione (in uno o più strati) e la sede in cui l’epitelio è localizzato sono gli elementi che condizionano le funzioni che ogni tipo di epitelio di rivestimento può svolgere.

Epiteli ghiandolari

Gli epiteli ghiandolari sono costituiti da cellule che producono e secernono (cioè rilasciano all’esterno della cellula) determinate sostanze, dette genericamente

secreti

. Queste cellule possono essere sparse tra altri tipi di cellule o raggruppate a formare dei veri e propri organi, detti

ghiandole

.

Se definiamo “ghiandola” qualunque struttura che produce e secerne una sostanza specifica, le ghiandole possono essere suddivise in due gruppi:

In base al destino del secreto, le ghiandole possono essere suddivise in:

- ghiandole esocrine (o “a secrezione esterna”), che riversano il loro secreto all’esterno del corpo umano o nel lume di organi cavi, direttamente o per mezzo di dotti escretori, costituiti da cellule epiteliali di rivestimento;

- ghiandole endocrine (o a “secrezione interna”), che riversano il loro secreto, detto ormone, nei vasi sanguigni.

Tessuto connettivo

Il tessuto connettivo è caratterizzato dalla presenza di una notevole quantità di

sostanza extracellulare

, la

sostanza fondamentale

, nella quale sono immerse le cellule e le fibre caratteristiche del connettivo. La sostanza extracellulare del connettivo è costituita da una

matrice o sostanza fondamentale amorfa

e da tre varietà di

fibre

in essa immerse:

fibre collagene, reticolari, elastiche

.

La composizione chimica della sostanza fondamentale, la composizione in fibre, la loro organizzazione spaziale e, infine, i tipi cellulari presenti, consentono di suddividere il tessuto connettivo in alcune varietà:

tessuto connettivo propriamente detto;

- tessuto cartilagineo;

- tessuto adiposo;

- tessuto osseo.

Funzioni del tessuto connettivo

Il tessuto connettivo svolge importanti funzioni:

- “connette”, ossia collega tra loro tessuti, organi, parti diverse del corpo;

- sostiene l’intero organismo (per mezzo dello scheletro osseo), contiene e protegge i vari organi, dei quali costituisce la fine “impalcatura” di sostegno;

- permette lo scambio e il trasporto di sostanze, offrendo nutrimento alle cellule dei vari organi e tessuti;

- partecipa ai processi difensivi, in particolare contro le infezioni.

In sintesi, il tessuto connettivo svolge funzioni nutritive, di sostegno, protezione meccanica e di difesa.

Tessuto adiposo

Il tessuto adiposo è formato da cellule chiamate

adipociti

, che hanno la funzione di accumulare grassi in

vacuoli citoplasmatici

.

Esistono due tipi di tessuto adiposo,

bianco e bruno

. Il primo ha funzione di riserva energetica mentre il secondo è deputato all’accumulo di riserve che verranno dissipate in energia termica.

Tessuto nervoso

Il tessuto nervoso è costituito da vari tipi di cellule e dai prolungamenti che da queste cellule originano. Le principali cellule costituenti il tessuto nervoso sono i

neuroni

, cellule

irritabili (o eccitabili)

, capaci di generare e trasmettere impulsi nervosi in risposta a stimoli specifici.

I neuroni sono costituiti da un corpo cellulare avente forma e dimensioni diverse nelle diverse parti del sistema nervoso, provvisto di un numero variabile di prolungamenti brevi, detti

dendriti

, e un prolungamento, in genere lungo, detto

assone

.

Più neuroni si possono associare a formare dei nervi.

A differenza delle altre cellule, i neuroni appena formati

non si dividono più, questo significa che i neuroni non si riproducono

.

La cellula nervosa è in grado di ricevere, condurre e trasmettere impulsi nervosi ed è caratterizzata da due proprietà:

- l’eccitabilità, cioè la capacità di reagire agli stimoli provenienti dall’ambiente esterno trasformandoli in impulsi nervosi;

- la conducibilità, cioè la capacità di trasmettere impulsi nervosi.

Il meccanismo di trasmissione di informazioni tra un neurone ed un altro è detto

sinapsi . Quando ad un neurone arriva un impulso, viene liberata una sostanza chimica chiamata

neurotrasmettitore

che viene trasmesso alla cellula adiacente e così via, consentendo così all’organismo di svolgere varie funzioni.

BiotechProject. Un progetto per un web più inclusivo.

🔗 Segui Biotech Project su LinkedIn