- Nucleo: Composto da protoni (carica positiva) e neutroni (nessuna carica). Contiene quasi tutta la massa dell’atomo.

- Elettroni: Particelle cariche negativamente che si muovono attorno al nucleo, occupando regioni chiamate ORBITALI.

CAPELLI: ANATOMIA, STRUTTURA E CICLO VITALE

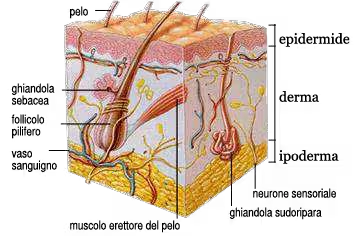

I peli e i capelli sono derivati epidermici filamentosi e corneificati (cheratinizzati). Nascono nei follicoli piliferi che sono invaginazioni dell’epidermide del cuoio capelluto, raggiungendo il derma sottostante e terminano in profondità con una formazione concava: IL BULBO.

La loro lunghezza, lo spessore, e la distribuzione variano in relazione alle diverse sedi anatomiche, al sesso, all’età e alla razza.

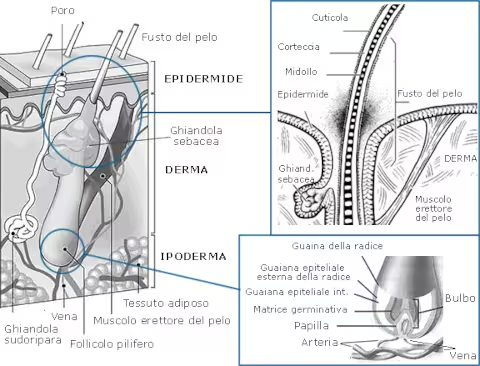

Il segmento del capello che emerge sulla superficie si definisce FUSTO o STELO e la zona di impianto nel derma, al di sopra del collo del bulbo, si chiama RADICE. La radice termina in profondità con un’estremità slargata, dove in profondità al suo interno vi è una papilla conica chiamata PAPILLA DERMICA, riccamente vascolarizzata e innervata, deputata al nutrimento del capello. Tra la parete interna del bulbo e quella della radice vi è uno strato detto STRATO GERMINATIVO o MATRICE DEL CAPELLO il cui compito è la sintesi delle componenti del capello.

Infine, la radice e il bulbo sono accolti in un’invaginazione dell’epidermide, nel derma, chiamata FOLLICOLO PILIFERO, che è orientato in modo obliquo.

Queste, assieme ad altre componenti formano l’APPARATO PILO SEBACEO.

L’APPARATO PILO-SEBACEO comprende:

- - FOLLICOLO PILIFERO con il relativo pelo o capello

- - MUSCOLO PILO ERETTORE

- - GHIANDOLA SEBACEA, talvolta è presente anche una ghiandola sudoripara

FOLLICOLO PILIFERO: Il follicolo pilifero è una formazione epidermica, inclinata rispetto la cute, affonda profondamente nel derma (da 1 a 3 mm di profondità) e costituita dal pelo e dalle guaine. Il numero totale dei follicoli della superficie cutanea di un uomo è circa 5 milioni, in media 100.000 si trovano sul cuoio capelluto. Questo numero è geneticamente determinato, infatti lo sviluppo dei follicoli inizia precocemente, già intorno al 4° mese di gravidanza e continuano a formarsi fino al 7° mese, dopodichè non se ne formano più.

GHIANDOLA SEBACEA: Sbocca nel follicolo pilifero con il dotto sebaceo attraverso il quale emette il sebo, una sostanza ricca di trigliceridi, squalene e colesterolo, che serve a lubrificare, ammorbidire e impermeabilizzare la superficie esterna del capello via via che questo si allunga. Esso è presente solo nella parte superiore del follicolo e non interferisce in alcun modo con l’attività della matrice (cioè l’attività di sintesi dei costituenti del capello). Una volta fuoriuscito dal follicolo, il sebo si deposita sulla cute del cuoio capelluto e quindi si diffonde sul capello. Il corretto funzionamento della ghiandola sebacea è fondamentale per mantenere sani cute e capello ed è regolato da vari fattori: endocrini, alimentari, nervosi, ...

MUSCOLO PILO-ERETTORE: Si inserisce sul follicolo pilifero al di sotto della ghiandola sebacea, è formato da un fascio di fibre muscolari lisce e grazie alla sua azione permette allo stelo di non adagiarsi sulla cute. La sua contrazione è stimolata dal freddo o da stati emotivi come stupore o paura e provoca la verticalizzazione del pelo (pelle d’oca). Inoltre, favorisce la fuoriuscita del sebo.

APPARATO PILOSEBACEO NEL DETTAGLIO - IL CAPELLO: STRUTTURA

ll capello è una fibra molto complessa costituita da varie componenti e da differenti costituenti chimici. Il suo contenuto in acqua è variabile dal 10 al 30% in peso, a seconda delle condizioni climatiche cui i capelli si trovano sottoposti). Sono ricoperti da sebo distribuito su tutta la loro lunghezza, contenente grassi quali trigliceridi, cere, colesterolo, fosfolipidi e squalene, allo scopo di proteggerli da agenti fisici e chimici dell’ambiente esterno.

Il fusto del capello è costituito da tre strati:

- - Cuticola: parte più esterna del capello, è composta a sua volta da otto strati di cellule appiattite e parzialmente sovrapposte le une alle altre, come le tegole di un tetto.

- - Corteccia: situata al di sotto della cuticola, costituisce la maggior parte del capello e gli dona le sue proprietà meccaniche. Contiene la maggior parte della melanina presente nel capello, la cui concentrazione determina il colore del capello.

- - Midollo: è quasi assente sopra la zona della matrice, ben rappresentato in prossimità del bulbo e tende poi a diminuire distalmente nel fusto, è costituito da grandi cellule cheratinizzate, lassamente connesse, disposte in filiere ordinate contenenti granuli di melanina, "bollicine" d 'aria e filamenti di cheratina.

Le molecole principali che costituiscono il capello sono la cheratina (in forma di α-cheratina), la melanina (in forma di granuli di pigmenti), e oligoelementi allo stato atomico.

La struttura del capello è piuttosto complessa nella sua organizzazione, l’analisi chimica del capello ci indica quelli che sono i costituenti principali, oltre all’acqua, del capello: cheratina, lipidi, minerali e pigmenti.

CHERATINA

In realtà le cheratine del capello sono due, che per le loro caratteristiche strutturali vengono definite cheratina filamentosa e cheratina amorfa. La cheratina filamentosa forma una ultra-struttura complessa organizzata in fasci o fibrille, che si trovano nella corteccia del capello, mentre la cheratina amorfa riempie gli spazi vuoti tra le fibrille, stabilizzandone la struttura. Le catene unite si avvolgono su se stesse, assumendo una forma a spirale simile a quella del DNA.

MA COME FA QUESTA ULTRASTRUTTURA A MANTENERSI STABILE?

Le tante lunghissime catene di aminoacidi (chiamate anche catene polipeptidiche) devono essere unite tra loro grazie a “ponti” che si creano tra aminoacidi di catene diverse.

Si conoscono 3 differenti tipi di ponti:

PONTI IDROGENO

Sono legami estremamente deboli, che possono essere spezzati anche solo dall’acqua e dal calore, quindi semplicemente facendo una messa in piega o bagnando i capelli. Si creano tra l’O del gruppo carbossilico e l’H del gruppo amminico di due aminoacidi. Possono trovarsi all’interno della struttura alpha-elica e tra un giro-elica e l’altro. Contribuiscono a conferire stabilità e flessibilità al capello.

PONTI SALINI

Mediamente forti, possono essere spezzati da forte calore o da sostanze che inducono un cambiamento del pH (acidi/basi). I legami salini sono interazioni elettrostatiche che si creano tra i gruppi laterali di due amminoacidi (di natura basica o acida) appartenenti a due alpha-eliche adiacenti. Sono all’incirca il doppio dei legami disolfuro. Contribuiscono a conferire resistenza e stabilità.

PONTI DISOLFURO

Legami molto forti, chiamati anche legami covalenti. Sono costituiti da 2 atomi di zolfo (-S-S-) appartenenti ad aminoacidi di cisteina e/o metionina di 2 alpha-eliche adiacenti. È quindi un legame interno alla struttura dell’alpha-elica ma si può creare anche tra aminoacidi solforosi (cisteina e metionina) presenti nella cheratina filamentosa e quelli presenti nella cheratina amorfa,proprio per mantenere adeso il complesso dell’ultrastruttura.

Il ponte disolfuro è un gruppo funzionale che riveste una notevole importanza nella stabilizzazione della struttura terziaria di molte proteine e quindi determina la struttura, stabilità e consistenza di capelli e unghie. In alcune persone infatti, la formazione di questi ponti fa sì che le catene proteiche si ripieghino parzialmente su sé stesse, dando così origine al fenomeno dei capelli ricci naturali. Questi ponti possono essere spezzati fornendo un’alta energia e questo può essere ottenuto attraverso reazioni di ossido- riduzioni presenti nei processi chimici che avvengono durante i trattamenti chimici al capello (tinta ad ossidazione, decolorazione, permanente).

I ponti salini e quelli idrogeno sono più deboli dei disolfurici, ma sono più numerosi. In generale ciascuno di questi tipi di legame contribuisce a circa 1/3 della resistenza e della curvatura dei capelli.

A seconda della posizione di questi tre ponti, del numero e della regolarità con cui si dispongono tra le alpha- eliche e i beta foglietti (in particolare i ponti disolfuro) si determina un’ultrastruttura ripiegata a spirale di fibre cheratiniche, che determineranno la forma del capello.

MINERALI

I minerali rappresentano una componente essenziale per il capello. Una carenza di minerali comporta capelli più fragili nella struttura, più secchi e opachi e deficit a livello bulbare.

I principali minerali sono:

- FERRO (4-12 MG/G): La sua carenza porta a fragilità strutturale e a episodi di caduta eccessiva. È abbondante nei capelli rossi.

- MAGNESIO (30-45 MG/G): Necessario per la biosintesi di complessi indispensabili al capello. È abbondante nei capelli bruni.

- RAME (16-50 MG/G): Indispensabile nel processo di sinesi della melanina. La sua carenza inibisce la formazione dei ponti disolfuro tra le cheratine.

- ZINCO (150-180 MG/G): Indispensabile per la corretta attività delle cellule germinative della matrice. La sua carenza inibisce il metabolismo di queste cellule causando fragilità del capello.

I minerali sono fondamentali all’interno della struttura del capello anche perché trattengono acqua; una carenza di acqua fa allungare i fusi per occupare gli spazi vuoti, rendendo fragilissima la struttura stessa.

LIPIDI

I lipidi nel capello sono presenti in forma di cere, trigliceridi, colesterolo, acidi grassi liberi, in gran parte derivanti dal sebo.

Di considerevole importanza sono però i fosfolipidi, presenti sulle membrane di tutte le cellule del nostro corpo e quindi anche su quelle che compongono il capello. I fosfolipidi sono in grado di legarsi con l’acqua e stabilire così il giusto grado di umidità e la corretta idratazione del capello.

MELANINE

la melanina si trova nella corteccia (strato intermedio del capello) ed è il suo pigmento naturale. Essa è prodotta dai melanociti che risiedono nella papilla pilifera. I pigmenti colorati, a seconda della loro concentrazione all’interno del capello, generano le tonalità naturali di quest ultimo. (Il capello bianco non ha melanina e quindi non ha pigmenti).

Questi pigmenti sono:

- - due tipi di melanina, presenti a varie concentrazioni all’interno del capello: l’ EUMELANINA, caratteristica dei capelli castani e neri e la FEOMELANINA , caratteristica dei capelli rossi e biondi.

- - Pigmenti particolari chiamati TRICOCROMI, diffusi soprattutto tra le popolazioni celtiche (irlandesi e scozzesi), che caratterizzano i capelli rossi. Questi pigmenti contengono la proteina TRICOSIDERINA. I capelli rossi sono il risultato dell’attivazione di un gene recessivo, per questo sono rari.

BIOSINTESI DELLE MELANINE:

L’eumelanina è una proteina ottenuta dalla trasformazione dell’amminoacido tirosina prima in dopamina poi in dopachinone, grazie all’azione dell’enzima tirosinasi; successivamente le molecole, così formatesi, si aggregano stabilmente per formare il pigmento. L’attività dell’enzima è proporzionale alla produzione di eumelanina, determinando in questo modo le varie tonalità del marrone, dal più chiaro al più scuro, fino al nero.

Il processo di formazione della feomelanina è molto simile al precedente, con l’unica differenza che nelle fasi iniziali vi è l’intervento della cisteina, la quale interagisce con il dopachinone, portando alla produzione di quest’altra molecola. Il suo colore varia dal giallo arancio, rispettivamente a seguito della minore o maggiore concentrazione di cisteina nella sintesi.

L’albinismo è un’anomalia genetica ereditaria caratterizzata dall’assenza o dalla significativa riduzione della pigmentazione melanica della cute, dei peli e degli occhi, è dovuta al gene dell’enzima tirosinasi, in cui si verifica una mutazione puntiforme della sequenza del DNA che fa incorporare nella catena peptidica un amminoacido errato, cioè una cisteina anziché una serina. Ciò fa perdere l’attività catalitica dell’enzima che si traduce nella mancata sintesi di melanina.

In ogni tipo di capello naturale sono presenti tutti e tre i tipi di melanine: EUMELANINA, TRICOSIDERINA, FEOMELANINA.

- L’eumelanina: è caratterizzata da grossi granuli disposti nella parte più esterna della corteccia. Contiene il pigmento puro blu e la sua predominanza nel capello caratterizza i capelli scuri.

- La tricosiderina: è caratterizzata da pigmenti di media grandezza, disposti al centro della corteccia. Contiene il pigmento puro rosso e la sua predominanza nel capello caratterizza i capelli rossi, ramati.

- La feomelanina: invece è caratterizzata da granuli piccoli tali da considerarsi pigmento in diffusione. In genere è disposta nella parte più interna della corteccia, vicino il midollo. Contiene il pigmento puro giallo e la sua predominanza nel capello caratterizza i capelli biondi.

La diversa percentuale delle tre melanine all’interno dei capelli determina quindi la scala dei toni del capello naturale.

CICLO VITALE DEL CAPELLO

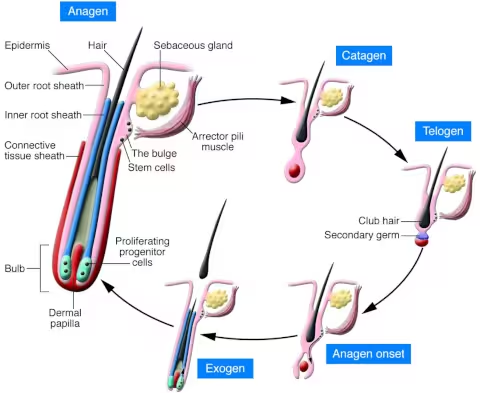

Nel follicolo si alternano cicli di crescita e cicli di riposo: normalmente ogni volta che un capello in telogen è caduto il follicolo ne forma uno nuovo in anagen. Solo di rado lo stesso follicolo dà origine a più di un pelo.

Il ciclo riproduttivo del capello (e del pelo) viene suddiviso in tre fasi.

- Fase di crescita ANAGEN:

è suddiviso a sua volta in 6 sottofasi che iniziano con l'avvio dell'attività mitotica delle cellule staminali della zona germinativa fino alla formazione completa del pelo. A livello del cuoio capelluto il periodo anagen dura in media 2 - 4 anni nell'uomo e 3-7 anni nella donna. Quindi quando il capello “vecchio” cade è sostituito da un nuovo capello “giovane”. A livello di altre regioni del corpo la durata dell’anagen è molto più breve: ad esempio 1-6 mesi per le ciglia, 20-40 giorni per la peluria delle braccia o delle gambe.

La durata dell’anagen dipende da fattori ereditari e determina la lunghezza del capello, che normalmente cresce di circa 1 cm al mese, anche 1,5 per le donne. L’anagen è più lungo nelle donne che non nell’uomo e nei soggetti di razza asiatica. La durata dell’anagen varia anche leggermente a seconda delle diverse zone del cuoio capelluto: i follicoli della nuca hanno un anagen di durata più lunga rispetto a quelli delle tempie. Anche la velocità di crescita del capello è diversa nelle diverse zone della testa: i capelli della regione del vertice crescono più velocemente di quelli della nuca.

Nei follicoli affetti da calvizie la durata dell’anagen si riduce moltissimo (3-5 mesi) ed i capelli raggiungono una lunghezza massima di 3-5 cm. Con il passare degli anni la durata dell’anagen si riduce e con questo di conseguenza la lunghezza massima che i capelli possono raggiungere.

N.B.: Non è vero che ciascun follicolo può produrre un numero limitato e prestabilito di capelli, anzi la potenzialità del follicolo è illimitata, è invece la durata limitata della vita umana, che fa sì che ogni follicolo completi al massimo 30 cicli.

- Fase di progressivo arresto delle varie funzioni vitali, CATAGEN:

è una fase di transizione molto breve, può durare dalle 2 alle 4 settimane. In questa fase la matrice interrompe la sua attività e il follicolo inizia a risalire verso la porzione più superficiale della cute, dove trascorrerà la sua fase di riposo.

- Fase di riposo funzionale, TELOGEN:

è il periodo terminale del ciclo durante il quale il capello si trova ancora nel follicolo pilifero ma in cui le attività mitotiche sono completamente cessate. Il follicolo in pratica entra in fase di riposo, interrompe la sua attività produttiva per circa 3 mesi in quanto la matrice è ormai scomparsa. Questo è infatti il tempo necessario perché scompaiano gradualmente i sistemi di ancoraggio con il follicolo (cioè le guaine). Il capello cade solo quando, alla fine del telogen, il follicolo riprende le sue attività e inizia a produrre un nuovo capello che spinge fuori quello vecchio. Normalmente quindi quando un capello cade è perché sotto ne sta crescendo uno nuovo e questo assicura un corretto ricambio.

A volte però il pelo in riposo cade prima del tempo ed il follicolo rimane temporaneamente vuoto per qualche settimana o per qualche mese, questo fenomeno (kenogen) è presente anche nel cuoio capelluto normale ma diviene più evidente in corso di alcune patologie come l’alopecia androgenetica.

Se il pelo in riposo (in telogen) viene asportato meccanicamente, il follicolo interrompe il suo riposo ed inizia precocemente un nuovo anagen. Il pallino bianco visibile ad occhio nudo in corrispondenza della radice dei capelli che cadono, altro non è che la radice in riposo del capello in telogen.

Nell'essere umano, a differenza degli animali, il ricambio dei capelli avviene a "mosaico", cioè ogni follicolo produce il suo capello indipendentemente da quelli vicini; in questo modo non si alternano, come per gli animali, periodi in cui si hanno i capelli a periodi in cui questi non ci sono (muta). Una "accelerazione" del ricambio è tuttavia presente nella maggioranza degli individui in primavera e autunno (effluvium stagionale fisiologico). Il capello in telogen può cadere da solo o essere sospinto fuori da quello nuovo in crescita.

Dal punto di vista funzionale, tuttavia, le fasi del ciclo sono solo due:

- - Una proliferativa, dominata dalla proliferazione verso il basso della colonna cheratinocitaria, che occupa la parte iniziale dell'anagen, piuttosto breve (fasi anagen 1° - 5°);

- - l'altra differenziativa, che occupa la maggior parte dell'anagen (anagen 6°), nella quale i cheratinociti si trasformano in cheratina e l'attività mitotica si riduce al ritmo che minimo necessario a rimpiazzare le cellule differenziate. Nel catagen l'attività mitotica cessa e la differenziazione investe tutti i cheratinociti rimasti. Il telogen è una fase di silenzio mitotico e differenziativo la cui finalità è quella di dare il tempo necessario al "nuovo" pelo di crescere senza lasciare il follicolo vuoto.

La durata del ciclo del pelo varia a seconda della regione corporea. Al cuoio capelluto ed alla barba il ciclo dura da 3 a 6 anni, occupato quasi totalmente dall'anagen 6°, con un telogen di tre mesi, mentre al pube una durata molto più breve con un telogen più lungo dell'anagen. Anche ciglia e sopracciglia hanno anagen brevi e, nell'ambito del cuoio capelluto, le regioni temporali ed occipitali hanno telogen più lunghi delle regioni parietali. La diversa durata delle fasi rende conto di alcune caratteristiche della patologia pilare.

L’ATOMO ⚛️

L’atomo è la parte più piccola di un elemento chimico che conserva le caratteristiche chimiche dell’elemento stesso.

Componenti Principali

È costituito da:Concetto Fondamentale

Ioni 🧪

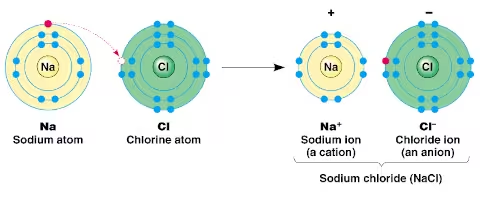

Lo IONE è un atomo che ha ceduto o acquistato uno o più elettroni, diventando una specie carica.

- ANIONE

- Si forma quando l'atomo acquista elettrone/i, risultando con carica negativa.

- CATIONE

- Si forma quando l'atomo cede elettrone/i, risultando con carica positiva.

Tavola Periodica degli Elementi 📊

Gli elementi chimici sono ordinati nella tavola periodica, proposta da Mendeleev nel 1869.

Contenuto della Casella

- Al centro: il simbolo chimico (es. Na, Cl).

- In alto a sinistra: il numero atomico Z (numero di protoni, determina l'elemento).

- In alto a destra: il numero di massa A (protoni + neutroni).

Legami Chimici e Stabilità 🔗

Gli atomi si uniscono per formare molecole più stabili, attraverso i legami chimici.

Il legame chimico si forma perché le molecole risultanti hanno un contenuto energetico inferiore rispetto agli atomi separati. Minore energia = maggiore stabilità.

Teoria della Valenza (1916)

Gli atomi tendono ad aggregarsi per raggiungere una configurazione elettronica più stabile, minimizzando la loro energia.

La Regola dell’Ottetto

I **gas nobili** (gruppo 18) sono stabili perché hanno **8 elettroni** nel livello esterno (tranne l’elio, che ne ha 2).

Energia di Legame ⚡

L’energia di legame è l’energia necessaria per rompere un legame chimico (in kJ/mol). È correlata alla forza del legame. La distanza di legame è la distanza media tra i nuclei uniti.

LEGAMI FORTI 🔩

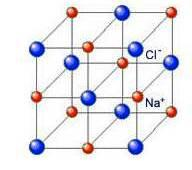

1. Legame Ionico

Definizione: Forza di attrazione elettrostatica tra due ioni di carica opposta. Si instaura tra atomi con elevata differenza di elettronegatività (> 1,7).

COME SI FORMA:

- Avviene uno scambio di elettroni tra due atomi inizialmente neutri.

- L'atomo meno elettronegativo cede elettroni (diventa CATIONE positivo).

- L'atomo più elettronegativo acquista elettroni (diventa ANIONE negativo).

È tipico di sali e composti che formano cristalli (es. Cloruro di Sodio).

RETICOLO CRISTALLINO FORMATO DAGLI IONI Na+ E Cl- TENUTI INSIEME DA LEGAMI IONICI

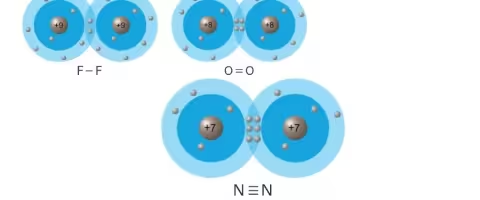

2. Legame Covalente

Si realizza tra atomi con stessa elettronegatività o differenza inferiore a 1,7.

COME SI FORMA:

I due atomi mettono in **condivisione una o più coppie (doppietti) di elettroni**, acquisendo così la configurazione esterna stabile (ottetto).

Tipi di Legame Covalente:

- Puro od Omopolare:

- Tra atomi dello stesso elemento. La condivisione degli elettroni è equilibrata (es. H₂, O₂).

- Polare:

- Tra atomi differenti. La coppia di elettroni è attratta dall'atomo più elettronegativo, creando una parziale carica negativa (δ⁻) e una parziale carica positiva (δ⁺). La molecola è un dipolo elettrico (es. HCl).

- Dativo:

- La coppia di elettroni di legame proviene da uno solo dei due atomi (donatore) ed è ospitata dall'altro (accettore). Indicato con una freccia (→) (es. H₃O⁺).

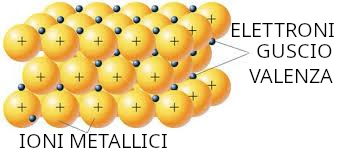

3. Legame Metallico ⚙️

Le proprietà dei metalli vengono interpretate in base a un modello, la cui struttura è caratterizzata da un insieme di ioni positivi immersi in un “mare di elettroni” (gli elettroni di valenza dei vari atomi) relativamente liberi di muoversi (cioè delocalizzati).

Il legame metallico è dovuto all’attrazione elettrostatica che si stabilisce tra gli elettroni di valenza “mobili” e gli ioni positivi.

LEGAMI DEBOLI (Forze Intermolecolari) 💧

I legami deboli sono nettamente inferiori in forza ai legami interatomici, ma sono cruciali per spiegare il comportamento dei composti molecolari.

Inclusioni:

- Interazioni dipolo/dipolo e Forze di van der Waals (tra molecole non polari).

- Legame a Idrogeno (o a ponte di idrogeno).

Legame a Idrogeno

Si stabilisce tra un atomo di idrogeno (legato covalentemente a un atomo piccolo e molto elettronegativo come fluoro, ossigeno, azoto) e un altro atomo elettronegativo di una molecola vicina.

Si manifesta in molecole fortemente polari come l’acqua (H₂O) e l’ammoniaca (NH₃). È più forte delle altre forze intermolecolari (20–50 kJ/mol), ma molto più debole di un legame covalente (es. O-H ≈ 460 kJ/mol).

Nel ghiaccio, i legami a idrogeno formano una struttura tetraedrica esagonale stabile, che aumenta il volume e riduce la densità, facendo galleggiare il ghiaccio sull'acqua. In fase liquida, questi legami si rompono e riformano continuamente, conferendo all'acqua un'elevata coesione, tensione superficiale, calore specifico e punto di ebollizione.

REAZIONI CHIMICHE: Tipi e Rappresentazione 🧪

Una reazione chimica è un processo in cui si formano o si rompono legami. Due o più sostanze, dette **reagenti** (atomi, ioni o molecole), reagiscono tra loro per formare uno o più **prodotti**.

Equazione e Irreversibilità

REAGENTI → PRODOTTI

Classificazione delle Reazioni

- Sintesi: Due o più sostanze si uniscono. → A+B → AB

- Scissione (o Decomposizione): Un composto si scinde. AB → A+B

- Scambio Semplice: Un elemento ne sostituisce un altro in un composto. A+BC → AC+B

- Scambio Doppio: Due composti si scambiano elementi. AB+CD → AD+CB

- Reversibili: I prodotti si ricombinano a riformare i reagenti. Rappresentate da una doppia freccia ⇿

- Irreversibili: La reazione è completa e i prodotti non tornano a formare i reagenti.

COMPOSTI INORGANICI 🔬

Sono sostanze formate dalla combinazione di due o più elementi e, a parte rare eccezioni, **non contengono l’atomo di carbonio**, elemento fondamentale per i composti organici.

Funzioni e Nomenclatura

- 1. Ossidi: metallo + ossigeno → ossido

- Il nome si ottiene facendo seguire al termine ossido il nome del metallo corrispondente.

-

Zn O ossido di zinco;

Mg O ossido di magnesio - 2. Anidride: non metallo + ossigeno → anidride

IDROSSIDI O BASI

Derivano dalla reazione: **Ossido + Acqua → Idrossido**.

La caratteristica di questi composti è quella di avere sempre un atomo di ossigeno e uno di idrogeno che formano il

gruppo OH (ossidrile) es:

Mg O + H2 O → Mg (OH)2 = idrossido di magnesio; Ca O + H2 O → Ca (OH)2 = idrossido di calcio

ACIDI

Gli acidi si dividono in due classi principali:

- Ossigeno Acidi (o Ossiacidi): Derivano dalla reazione: **Anidride + Acqua → Acido**. CO_2 + H_2 O

es: CO2 + H2 O → H2 CO3 acido carbonico. - Idrogeno Acidi (o Idracidi): Hanno formula generale con idrogeno e un non-metallo. Es: HCL acido cloridrico.

SALI

I Sali sono composti ionici derivanti dalla reazione di neutralizzazione:

ACIDO + IDROSSIDO → SALE + ACQUA

(Es: HCl + NaOH ⟶ NaCl + H2O)

MISCELE E SISTEMI DISPERSI ⚗️

Una miscela è il risultato della combinazione fisica di due o più componenti. I sistemi dispersi sono classificati in:

- Miscele Eterogenee: Sospensioni, Emulsioni, Schiume, Nebbie e Fumi. (Singoli costituenti riconoscibili)

- Miscele Omogenee: Soluzioni Vere e Colloidi. (Singoli componenti non riconoscibili)

Miscele Eterogenee

- 1. SOSPENSIONI:

- Materiale solido sospeso in un liquido in cui non è solubile. Le particelle tendono a depositarsi (sedimentazione), a meno che non si aumenti la viscosità del mezzo.

- 2. EMULSIONI:

- Un liquido disperso in un altro liquido non miscibile (Es: Olio in Acqua). Necessitano di uno stabilizzante (es. tensioattivi) per impedire la separazione in fasi distinte.

- O/A (Olio in Acqua): Fase oleosa dispersa in fase acquosa. (Creme fluide, latti)

- A/O (Acqua in Olio): Fase acquosa dispersa in fase oleosa (grassa). (Creme grasse, pomate)

- 3. SCHIUME:

- Sistema disperdente liquido e fase dispersa gassosa (Es: schiuma da barba).

- 4. NEBBIE E FUMI:

- Nebbia: goccioline liquide in aria. Fumo: particelle solide in aria.

Esempio Applicativo (Crema Idratante O/A):

Il sistema emulsionante (Polyglyceryl-4-Stearate, Cetyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Cera Alba) stabilizza una base O/A, conferendo un tocco leggero e setoso. L'Alcol Cetilico agisce da agente di consistenza e funzionale (setosità).

Miscele Omogenee

- 1. SOLUZIONI VERE:

- Composte da un solvente (quantità maggiore) e un soluto (quantità minore). Tipologie: Gas/Liquido, Liquido/Liquido, Solido/Liquido.

-

La solubilità è la massima quantità di soluto disciolta. Una soluzione è satura quando il soluto in eccesso non si scioglie (cristallizza).

NB: La solubilità aumenta generalmente con la temperatura.

- 2. COLLOIDI:

- Miscele apparentemente omogenee con particelle di dimensioni intermedie (1–1000 nm). Non si separano né sedimentano facilmente.

- Mostrano l'effetto Tyndall (diffusione della luce).

- Tipi: Liofili (affini al solvente, stabili), liofobi (non affini, instabili), di associazione (micelle).

I Colloidi di Associazione

- GEL: Struttura semisolida, maggiore consistenza.

- SOL: Aspetto liquido, minore consistenza.

IL PH: Definizione e Importanza Biologica 🧬

Il pH (Potenziale Idrogeno) è una scala logaritmica che misura l'acidità o l'alcalinità delle soluzioni acquose in base alla concentrazione degli **ioni idrogeno** (H+) e degli **ioni idrossido** (OH-).

Scala e Classificazione

- Scala: Da 0 (massima acidità) a 14 (massima alcalinità).

- Neutro: pH = 7 (es. acqua pura, dove [H+] = [OH−]).

- Acido: pH < 7 (concentrazione di [H+] > [OH−]). Una soluzione acida è un composto capace di cedere ioni idrogeno (H+).

- Alcalino (o Basico): pH > 7 (concentrazione di [H+] < [OH−]). Una soluzione alcalina è un composto capace di accettare ioni idrogeno (H+).

Rilevanza per la Biologia

Variazioni di pH, anche lievi, sono critiche per l'organismo (composto per circa il 70% di soluzioni acquose). Le reazioni metaboliche cellulari sono strettamente dipendenti dal mantenimento di concentrazioni ioniche ([H+] e [OH−]) entro intervalli molto ristretti.

Un pH ematico fisiologico di circa 7,4 (da 7,37 a 7,43) è essenziale per la funzione proteica e cellulare. Alterazioni nel pH intracellulare e degli organelli, come endosomi e lisosomi, sono collegate a malattie come il cancro, malattie neurodegenerative e disturbi metabolici ereditari. Il sistema endo-lisosomiale richiede un'acidificazione progressiva per funzionare correttamente.

PH Cutaneo, Eudermia e Difesa 🛡️

I cosmetici, essendo applicati sulla superficie esterna del corpo umano (Regolamento UE), interagiscono direttamente con le cellule epidermiche e i loro liquidi ionici. È pertanto essenziale che il loro pH sia **coerente** con il pH naturale della superficie di applicazione per garantire l'eudermicità.

Il Manto Acido e la Barriera Cutanea

L'epidermide ha un proprio manto acido che funge da meccanismo primario di difesa contro i microrganismi patogeni.

- Pelle (Generale): pH compreso tra 4,5 e 6 (ottimale intorno a 5,5).

- Capelli (Cuoio Capelluto): pH compreso tra 4,2 e 5.

Conseguenze di un pH Inappropriato

- Ambiente Alcalino (pH > 7):

- Favorisce la proliferazione di microrganismi patogeni. Il batterio responsabile dell'acne prospera a valori superiori a 5,5. Un pH alcalino compromette la barriera cutanea, altera il film idrolipidico, causa disidratazione, secchezza, ipersensibilità e invecchiamento precoce.

- Ambiente Troppo Acido (pH < 4,5):

- Può distruggere la flora batterica buona, indebolendo la difesa naturale della pelle. Può causare arrossamento, irritazione, prurito e squilibrio metabolico.

PH Ideale per Categoria di Prodotto 🧪

La determinazione del pH ideale è fondamentale per l'integrità cutanea. Di seguito i valori di pH ottimali (eudermici) per le principali categorie di cosmetici:

Tabella dei Valori Target (Range di pH)

| Prodotto | pH Target |

|---|---|

| Crema Viso / Corpo | 5,5 – 6,0 |

| Latte Detergente Viso | 6,0 – 7,0 |

| Tonico Viso | 4,5 – 5,5 |

| Esfoliante Viso / Corpo (D'urto) | 3,5 ca. |

| Esfoliante Viso / Corpo (Pelli Sensibili) | 4,5 ca. |

| Contorno Occhi | 6,0 ca. (Compromesso tra pelle ≈ 5,5 e occhio ≈ 7) |

| Doccia Corpo | 5,5 – 6,5 |

| Prodotto Intimo | 4,0 – 4,5 (Maggiore acidità protettiva) |

| Shampoo Capelli | 4,5 – 5,0 |

| Balsamo Capelli | 4,5 ca. |

| Deodorante Ascelle | 4,0 – 5,0 |

| Sapone (Tradizionale) | 8,5 – 9,5 (Netta alcalinità) |

Regolazione del pH in Formulazione

Per alzare il pH (renderlo più alcalino) si utilizzano composti come il Bicarbonato di Sodio o la Soda Caustica (NaOH) in soluzione acquosa. Per abbassare il pH (renderlo più acido) si impiegano acidi deboli come l'Acido Lattico, l'Acido Citrico o l'Acido Acetico (es. aceto di mele).

Le correzioni vanno sempre fatte goccia a goccia e misurando il pH dopo ogni aggiunta, per evitare sbilanciamenti eccessivi. Le soluzioni più comuni sono:

- Acido citrico al 20% (20 g in 80 mL acqua distillata)

- Soda caustica al 20% (20 g in 80 mL acqua distillata)

- Soluzione di bicarbonato (10 g in 100 mL acqua)

PH e Capelli: Carica e Integrità della Cuticola 💇

La salute del capello è strettamente legata al suo pH, che influisce direttamente sulla carica elettrica e sulla struttura della cuticola (lo strato esterno del fusto).

Valori Fisiologici e Cuticola Chiusa

- Capello Sano: Ha un pH acido (≈ 4,5–5 alla cute, 5,5–6 sulle lunghezze).

- Carica Elettrica: Positiva (pH < 7).

- Struttura: Cuticola fisiologicamente chiusa e compatta, che garantisce lucentezza, bassa porosità e un'ottima ritenzione dell'idratazione.

Danneggiamento e Alcalinità

Capelli con un pH superiore a 7 (alcalino) presentano una carica elettrica negativa. Ciò indica che sono stressati e danneggiati, con la cuticola sollevata, rendendoli:

- Meno lucenti

- Molto più porosi

- Meno resistenti

Elenco Ingredienti (Nomenclatura INCI)

L'elenco degli ingredienti deve seguire la nomenclatura comune europea INCI (*International Nomenclature Cosmetic Ingredient*) e l'ordine è rigorosamente stabilito:

- Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione (concentrazione maggiore → minore).

- Le sostanze con concentrazione inferiore all'1% possono essere indicate in ordine sparso dopo quelle con concentrazione maggiore.

- Coloranti sono posizionati per ultimi, secondo il *Color-index* (CI).

Classi di Ingredienti

Le materie prime utilizzate nella preparazione dei prodotti cosmetici sono classificate in gruppi omogenei a seconda della loro funzione chimica o strutturale:

- Tensioattivi: (Detergenti, schiumogeni)

- Emulsionanti e Solubilizzanti: (Stabilizzano emulsioni O/A o A/O)

- Addensanti e Gelificanti: (Aumentano la viscosità)

- Umettanti: (Assorbono acqua, mantengono l'umidità)

- Lipidi: (Oli, burri, cere)

- Conservanti: (Protezione microbiologica)

- Antiossidanti: (Proteggono dall'ossidazione)

- Coloranti

- Composizioni Profumate

- Sostanze Funzionali (Principi Attivi): (Conferiscono la specifica funzionalità promessa)

Formulazioni per Capelli: Chimica e Funzionalità 💇♀️

Origine delle Materie Prime e Filosofie di Formulazione

Gli ingredienti cosmetici possono essere di origine minerale, animale, vegetale o di sintesi (ottenuti in laboratorio), che attualmente costituiscono la maggior parte dei componenti.

- Impostazione USA:

- Predilige la stabilità, la gradevolezza e l'economicità, spesso privilegiando ingredienti di sintesi o minerali.

- Impostazione Europea (Recente):

- Tende ad orientarsi verso una filosofia ecobio (ecologica e biologica), con maggiore attenzione a sostenibilità e sicurezza.

Ruolo dell'Alcol Denaturato

L'alcol denaturato è un componente ubiquitario in molti prodotti, con molteplici funzioni:

- Solvente: Per sostanze grasse e organiche.

- Eccipiente: Protegge i principi attivi da calore e umidità, facilitandone dosaggio e impiego.

- Antisettico e Vettore: Aiuta nella penetrazione di attivi e conferisce sensazione di freschezza.

Spray, Lacche e Propellenti

I propellenti utilizzati per nebulizzare il prodotto (come Butano, Isobutano, Propano) hanno sostituito i vecchi CFC (clorofluorocarburi), responsabili della distruzione della fascia di ozono.

Nelle lacche, accanto agli alcoli, si usano solventi molto volatili (es. eteri) che facilitano la nebulizzazione. La presenza di solventi clorurati (es. diclorometano) è meno frequente a causa del loro grado di tossicità.

Additivi Funzionali, Preservanti e Rinforzanti

- Vitamine: Molto diffuse, come la Niacinamide (vitamina B₃ in forma amidica), che rafforza la barriera cutanea e migliora la lucentezza.

- Pantenolo: La provitamina più diffusa in cosmetica. È un precursore cellulare del Coenzima A e migliora idratazione, elasticità e resistenza del capello.

- Preservanti: Sostanze come il Butil-paraossibenzoato o il Propilenglicole, che agisce anche come antifungino, eccipiente, plastificante e umettante.

Gel, Schiume e il Potere Fissativo

I Gel sono fissatori ad effetto condizionante, mentre le lacche offrono un potere fissativo più intenso.

- Eccipienti Grassi: Spesso derivati vegetali come l'olio di ricino.

- Addensanti (Gommina): Derivati della cellulosa (idrossietil- e idrossipropilcellulosa) aumentano viscosità e potenziano l'azione fissativa.

Agenti Filmogeni e l'Effetto Naturale

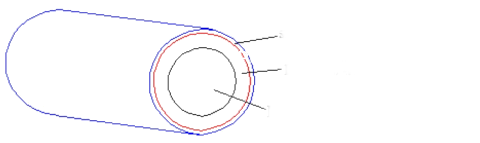

I Filmogeni sono polimeri che formano un film protettivo sul capello, conferendo consistenza e scorrevolezza. Sono spesso polimeri vinilici o derivati siliconici.

Polivinilpirrolidone (PVP): Storico filmogeno. Crea uno strato rigido e solubile in acqua, responsabile dell'effetto bagnato.

Sistemi Moderni (PVP + Silicone): Il Polidimetilsilossano forma uno strato esterno protettivo che ripara il PVP dall'acqua. Mantiene la tenuta senza effetto bagnato, per un look più naturale.

Per favorire la distribuzione in schiuma, si usa un copolimero siliconico (dimethicone copolyol), ottenuto dall'unione di un polisilossano e un polietere. La componente eterea idrofila migliora la solubilità in acqua/alcol e conferisce lucentezza.

Avvertenze per i Fissativi

L'uso di gel o lacche deve essere limitato in presenza di malformazioni o fragilità del capello, poiché possono danneggiare la cuticola e la corticale, favorendo fenomeni come la tricorressi. I fissativi devono essere eliminati con un lavaggio in acqua tiepida, non con la spazzola.

Tinture per Capelli

La colorazione è dovuta a sostanze che assorbono determinate lunghezze d'onda della luce e ne ritrasmettono altre. Le tinture si distinguono in base alla durata e alla composizione chimica:

- Henné (Naturale)

- Colorazione Temporanea

- Colorazione Diretta (Semipermanente)

- Colorazione Demipermanente

- Colorazione Permanente (a Ossidazione)

MECCANISMI DI COLORAZIONE DEI CAPELLI 🎨

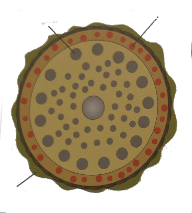

1. Henné (Colorazione Sostantiva Naturale)

A differenza delle tinture a ossidazione, l’henné non penetra nella corteccia, ma si deposita sulla cuticola, legandosi alla cheratina tramite legami idrogeno (elettrostatici).

- Agente Colorante: Lawsone, estratto da *Lawsonia inermis*.

- Effetto Sostantivante: Aumenta leggermente il diametro del capello, conferendo volume, lucentezza e resistenza.

L’henné, grazie al lawsone presente nelle foglie di *Lawsonia inermis*, non solo colora naturalmente i capelli, ma forma uno strato protettivo sulla fibra, aumentandone resistenza e lucentezza. È particolarmente indicato per chi ha cute grassa o forfora, grazie alle proprietà sebo-regolatrici, antifungine e antibatteriche. I capelli risultano più corposi, idratati e rinvigoriti, con una definizione migliorata, soprattutto nei ricci. Inoltre, sigillando la cuticola, riduce l’effetto crespo e protegge dagli agenti esterni, senza danneggiare la struttura del capello come fanno le tinte chimiche.

2. Colorazione Temporanea (Riflessante)

Modifica temporaneamente la tonalità, conferendo solo riflessi. Non copre i capelli bianchi.

- Meccanismo: I pigmenti hanno alto peso molecolare, si depositano sulla cuticola senza penetrare e si rimuovono in 1-2 lavaggi.

- Composizione: Assenza di ammoniaca, basi alcaline e ossidanti. Usa coloranti (azoici, antrachinoni) che si legano per interazione elettrostatica.

3. Colorazione Diretta o Semipermanente

Colorazione diretta che copre parzialmente i capelli bianchi e resiste a 4-6 settimane (circa 12 lavaggi). Non ha potere schiarente.

- Alcalinizzazione e Penetrazione: Il pH viene leggermente innalzato (ambiente acido-moderato) per aprire parzialmente la cuticola. Coloranti di dimensioni medie (es. azoici) penetrano nella corteccia superficiale. Senza ammoniaca, con ossidanti in tracce.

- Acidificazione e Richiusura: Il pH è riportato al valore fisiologico (4,5–5,5) con agenti acidificanti per richiudere la cuticola e fissare il colore.

4. Colorazione Demipermanente

Simile alla semipermanente, ma penetra più in profondità nella corteccia grazie a un leggero agente alcalino. Dura più a lungo (fino a 24 lavaggi). Spesso contiene piccole quantità di resorcina per migliorare la fissazione, ma senza ammoniaca. Ideale per ravvivare colori, tonificare colpi di sole o correggere toni indesiderati.

5. Colorazione Permanente (a Ossidazione)

Tecnica durevole che modifica la struttura del capello. Permette di schiarire e coprire completamente i capelli bianchi.

Meccanismo in Due Fasi:

- Fase di Alcalinizzazione/Ossidazione (pH ≈ 9): L'ammoniaca solleva le cuticole e l'acqua ossigenata (H₂O₂, 3–9%) dissolve la melanina naturale.

- Fase Cromogena: Molecole piccole e incolori (precursori, es. para-fenilendiammina) e copulanti (es. resorcina) penetrano nella corteccia. L’ossidazione li trasforma in pigmenti grandi e colorati, fissati stabilmente all’interno.

Un trattamento acidificante finale richiude le cuticole. Un processo errato può danneggiare il capello, lasciando le cuticole aperte o alterando la struttura proteica.

INGREDIENTI CRITICI e Sostanze con Restrizione (Reg. CE 1223/2009) 🛑

Il Regolamento CE n. 1223/2009 pone severe restrizioni sull'uso di sostanze potenzialmente pericolose, cancerogene o interferenti endocrine (EDC).

- Catrame di Carbon Fossile / P-Fenilendiammina (PPD):

-

Rischio: Cancerogeno noto. La PPD è un colorante a base di catrame usato nelle tinture scure.

Normativa: Il catrame è vietato nell'UE. La PPD è consentita solo nelle tinture per capelli, ma richiede l'avvertimento obbligatorio che "può causare irritazioni cutanee" e che l'uso improprio vicino agli occhi "può causare cecità".

- MEA/TEA/DEA (Amine):

-

Rischio: Potenziale cancerogeno. Usate come emulsionanti e schiumogeni. I derivati di DEA possono formare nitrosamine (possibili cancerogeni IARC).

Normativa: La Direttiva UE limita la concentrazione di DEA/MEA nei cosmetici e la concentrazione massima di nitrosamine nei prodotti che le contengono.

- SLS/SLES (Solfo-Tensioattivi):

-

Rischio: Schiumogeni molto economici. Ritenuti cancerogeni se associati ai composti MEA/TEA/DEA.

Normativa: La FDA raccomanda il monitoraggio di possibili contaminanti in questi composti.

- Formaldeide (FRP):

-

Rischio: Fortemente irritante e potenzialmente cancerogena. Usata come conservante (rilasciatori di formaldeide), tinture e prodotti per unghie.

Normativa: I conservanti che rilasciano formaldeide devono riportare l'avviso "contiene formaldeide" in etichetta se la concentrazione nel prodotto supera lo 0,05%.

- Parabeni:

-

Rischio: Conservanti ubiquitari. Sospetti di essere interferenti endocrini (EDC).

Normativa: La legislazione UE prevede un limite massimo complessivo di 8 g/kg e di 4 g/kg per il singolo parabene. Per quelli a catena più lunga (Butil- e Propilparabene) il limite è ridotto a 1,9 g/kg.

- Petrolati, Oli Minerali e Paraffine:

-

Rischio: Sottoprodotti del petrolio. La paraffina (olio minerale) può essere contaminata da IPA (Idrocarburi Aromatici Policiclici), cancerogeni noti. Creano un film opprimente sulla cute.

Normativa: Nell'UE sono ammessi solo se si può dimostrare che l'intero processo di raffinazione assicura che la sostanza di origine non è cancerogena.

- Toluene / Triclosano / Piombo:

-

Rischio: Il Toluene è un solvente tossico per i sistemi endocrino e immunitario. Il Triclosano è cancerogeno e tossico per il sistema endocrino. Il Piombo è un contaminante cancerogeno noto (non un ingrediente dichiarato, ma un contaminante in rossetti/tinture).

Normativa: Il Triclosano è consentito solo in dentifrici e saponi (fino allo 0,3%). Il Methylbenzylidene Camphor (filtro UV) è stato aggiunto all'elenco delle sostanze vietate dal 2025.

- PEG (Glicole Polietilenico) e Tensioattivi Etossilati:

-

Rischio: Usati come assorbenti/penetranti. Sono spesso associati a contaminanti cancerogeni di processo come l'1,4-Diossano e l'Ossido di Etilene. È consigliato evitare ingredienti contenenti la formula ETH (indicativa di etossilazione).

Normativa: L'UE richiede che i PEG e i tensioattivi etossilati siano purificati per ridurre al minimo i contaminanti cancerogeni.

SHAMPOO PER CAPELLI: Funzione e Composizione 🧼

Lo shampoo è una soluzione acquosa complessa, la cui funzione primaria è la detersione di capelli e cuoio capelluto. Le formulazioni variano ampiamente in base al tipo di capello (secco, grasso, colorato) o al problema specifico (forfora, sebo).

Composizione Base

Lo shampoo è composto principalmente da acqua sterile e deionizzata (80-90%) e tensioattivi (10-20%).

- Tensioattivi Primari: Garantiscono la pulizia e il potere lavante (es. SLES, SLS).

- Tensioattivi Secondari: Ottimizzano la schiumosità e riducono l'irritazione (es. cocamidopropil betaina).

- Sostanze Ispessenti: Migliorano la viscosità e la stabilità (es. cloruro di sodio, idrossietilcellulosa).

- Agenti Condizionanti: Polimeri cationici o siliconi che migliorano pettinabilità e lucentezza.

- Conservanti: Prevenzione della crescita microbica (es. fenossietanolo, acido benzoico).

- Profumi e Coloranti: Sostanze aggiuntive per caratteristiche sensoriali.

Classi di Tensioattivi e Carica Elettrica

| Tipo | Carica | Esempio | Uso Specifico |

|---|---|---|---|

| Anionici | Negativa | Lauril Solfato di Sodio (SLS) | Detergenza principale (più comuni) |

| Anfoteri | Dipende dal pH | Derivati della Betaina | Formulazioni delicate e shampoo per bambini |

| Non-Ionici | Neutrale | Alcanolammidi grasse | Coadiuvanti e stabilizzanti |

| Cationici | Positiva | Cloruro di Distearil Dimetilammonio | Capelli gravemente danneggiati |

Meccanismo di Detersione (Micelle)

I tensioattivi sono molecole anfipatiche con una doppia natura:

- Catena Idrocarburica (Idrofobica): Solubilizza lo sporco grasso e il sebo.

- Testa Polare (Idrofilica): Solubilizza il tensioattivo in acqua.

In soluzione acquosa, queste molecole formano aggregati sferici chiamati micelle. Le code idrofobiche si orientano verso l'interno (lontane dall'acqua), mentre le teste idrofiliche si dispongono verso l'esterno.

Le micelle inglobano al loro interno lo sporco e il sebo (interazione idrofobica) e vengono lavate via grazie alla porzione idrofilica esterna. A concentrazioni elevate, le micelle possono assumere forme allungate ("vermicelli"), aumentando la viscosità del prodotto.

Shampoo Curativi (Antiforfora e Antiseborroici)

Questi shampoo sono addizionati con molecole ad azione farmacologica per problemi specifici. L'obiettivo è eliminare il problema senza irritare l'epidermide.

- Antiforfora:

- Contengono agenti antimicotici come Piroctone Olamina, Zinco Piritione, Climbazolo, Ketoconazolo o Disolfuro di Selenio. Possono includere catrami (olio di cade/ginepro o catrame di carbone fossile) per l'azione cheratolitica e antipruriginosa.

- Antiseborroici:

-

- Detergenti Dolci (Es. Legno di Panama): Non danneggiano la cheratina e non causano seborrea reattiva, ma sono poco schiumogeni.

- Agenti Sebo-Regolatori: Composti che rallentano la secrezione sebacea (solitamente derivati dello Zolfo).

Siliconi in Cosmetica

I siliconi (es. Dimeticone, Ciclometicone) sono usati per conferire morbidezza, setosità, lisciare e mantenere l'idratazione. Per le loro proprietà idrofobiche e filmogene, sono usati anche nei prodotti barriera (es. per cicatrici). Sono sostanze inerti, non irritanti, non sensibilizzanti e la loro sicurezza è riconosciuta a livello europeo e americano.

La loro potenziale comedogenicità dipende dalla formulazione e dal peso molecolare. Quelli a basso peso molecolare evaporano rapidamente e non ostruiscono i pori. Il Regolamento europeo ha posto restrizioni solo su alcuni siliconi volatili nei prodotti da risciacquo per motivi ambientali, non per tossicità cutanea.

PRODOTTI DOPO SHAMPOO: Condizionamento e Trattamento 🧴

1. Balsami di Bellezza (Conditioner)

Conferiscono al capello un aspetto elastico, liscio, lucido e disciplinato. Ideali per capelli lunghi e secchi per risolvere il problema dei nodi.

- Composizione: Ceri autoemulsionabili, tensioattivi cationici (ammonio quaternario), siliconi, proteine, polimeri.

- Fissaggio: Reversibile con il lavaggio.

- Controindicazioni: Sconsigliati per capelli grassi, poiché possono favorire il *surface buildup* e accelerare la migrazione del sebo.

2. Creme per Capelli (Maschere)

Prodotti più densi, usati dopo lo shampoo e risciacquati. Offrono un trattamento intensivo di nutrizione e riparazione.

Struttura: Emulsioni di olio in acqua (O/A) con emulsionanti non ionici o cationici.

Avvertenze: Un uso eccessivo può appesantire i capelli e dare sensazione di grasso precoce.

3. Lozioni Fissanti

Prodotti **senza risciacquo** che agiscono con polimeri sintetici (PVP, acetato di polivinile) per conferire **rigidità** e tenuta allo styling.

4. Lozioni Trattanti (Leave-in)

Prodotti senza risciacquo, applicati su capelli umidi o asciutti, con funzioni specifiche.

- Lozioni Antiforfora:

- Contengono Piritione di zinco, Octopyrox, Solfuro di Selenio, Catrame o derivati undecilenici.

- Lozioni Antiseborroiche:

- Utilizzano Zolfo, Catrame, estratti vegetali (ortica, salvia, aloe) o acidi (salicilico).

- Lozioni Contro la Caduta:

- Spesso contengono **inibitori del DHT** (es. estratto di Serenoa Serrulata), caffeina, biotina o peptidi stimolanti.

ANOMALIE DELLA PIGMENTAZIONE (DISCROMIE) 🔬

La Melanina, prodotta dai melanociti, è il pigmento responsabile del colore di pelle, capelli e occhi. Le discromie cutanee rappresentano un'alterazione del normale colorito per un difetto (ipocromia) o eccesso (ipercromia) di melanina.

Ipercromie (Melanodermie)

Si distinguono in forme generalizzate (legate a problemi endocrini, vitaminici, metabolici, tossici) e forme localizzate.

- Efelidi (Lentiggini Solari):

-

- Caratteristiche: Piccole macchie giallo-brune, piane, con limiti sfumati.

- Eziologia: Scatenate dai raggi UVA, che stimolano la produzione di melanina nelle cellule basali.

- Comportamento: Si accentuano d'estate e regrediscono d'inverno. Non degenerano.

- Lentiggini:

-

- Caratteristiche: Macchie rilevate, più scure e con margini netti rispetto alle efelidi. Possono apparire anche in zone non esposte al sole.

- Trattamento: Rimovibili con Laser o diatermocoagulazione.

- Nevi (Neofromazioni Pigmentarie):

-

- Caratteristiche: Tumori benigni da accumulo di cellule neviche. Piani (tipo "caffè-latte") o rilevati (tuberosi).

- Rischio (Melanoma): I nevi giunzionali (alla giunzione dermo-epidermica) sono i più a rischio di trasformazione maligna.

Segnali di Allarme (ABCDE):

Attenzione a variazioni rapide di volume, comparsa di alone eritematoso, sanguinamento spontaneo o prurito/dolore. I traumatismi possono innescare la trasformazione maligna.

- Altre Ipercromie Localizzate:

- Cloasma, Dermatite da bergamotto, Lentigo attinica, Pitiriasi versicolor ipercromizzante.

Ipocromie (Leucodermie)

Condizioni caratterizzate da un deficit di pigmento.

- Vitiligine:

-

- Eziologia: Perdita autoimmune dei melanociti, con forte componente genetica.

- Caratteristiche Cliniche: Aree depigmentate con bordi netti, spesso simmetriche. Localizzazione tipica: viso, mani, genitali. I peli nelle macchie diventano bianchi (leucotrichia).

- Importanza: La cute depigmentata è vulnerabile al sole (fotoustione). Richiede protezione solare rigorosa. Patologia cronica e asintomatica.

- Albinismo:

-

- Eziologia: Assenza congenita di melanina (ereditario). I melanociti sono presenti ma non funzionanti.

- Caratteristiche: Cute bianca con sfumature rossastre; capelli bianchi/rossicci; iride rosa.

- Conseguenze Oculari: Problemi visivi comuni (nistagmo, fotofobia, astigmatismo, ipovisione) per mancato sviluppo del nervo ottico.

- Altre Ipocromie:

- Pitiriasi versicolor ipocromizzante, Pitiriasi alba, Ereditary Hypomelanosis.

LESIONI ELEMENTARI CUTANEE: Classificazione e Diagnosi 🔬

Le lesioni elementari rappresentano l'espressione morfologica della risposta cutanea a uno stimolo patogeno. La loro attenta osservazione (tipo, numero, localizzazione e disposizione) è fondamentale per inquadrare le diverse patologie dermatologiche.

Tipi di Lesioni

- Primitive:

- Rappresentano l'espressione iniziale della patologia (es. eritema, papula, vescicola).

- Secondarie:

- Rappresentano l'evoluzione spontanea della lesione primitiva o sono causate da un intervento esterno (es. crosta, ulcerazione).

- Primitivo-Secondarie:

- Lesioni che possono essere l'espressione iniziale della patologia ma che spesso si manifestano in concomitanza di lesioni secondarie in evoluzione (es. eczema, dove eritema e vescicole primitive si affiancano a escoriazioni, erosioni e croste secondarie).

Lesioni Primitive (Iniziali)

- ERITEMA:

-

Alterazione del colore della cute dovuta a vasodilatazione capillare. Colore dal rosso vivo al violaceo. Scompare alla compressione (diascopia positiva).

Può essere transitorio (es. da calore, emozione) o persistente (es. rosacea). Associato a infiammazione, infezioni, reazioni allergiche o esposizione a UV.

Caratteristica di: Esantemi infettivi, eritema solare, rosacea, eritema multiforme. Classificato in scarlattiniforme, roseoliforme o morbilliforme in base a forma e distribuzione.

- MACCHIA / CHIAZZA:

-

Alterazione circoscritta della pigmentazione della cute. Non scompare alla compressione (diastasi negativa).

Classificazione:

- Ipercromica: Aumento di melanina (es. efelidi, lentiggini).

- Ipo-acromica: Riduzione di melanina (es. vitiligine).

- Pseudomacchia: Da pigmenti esogeni (es. tatuaggi) o endogeni (es. emosiderina).

Macchia: Diametro ≤ 1 cm.

Chiazza: Diametro > 1 cm o confluenza di macchie.Caratteristica di: Vitiligine, melasma, efelidi, tatuaggi.

- PAPULA / PLACCA:

-

Papula: Rilevatezza cutanea solida e circoscritta, di dimensioni inferiori a 1 cm. Origina da proliferazione cellulare epidermica o infiltrazione flogistica del derma superficiale. Risolve senza lasciare esiti.

Placca: Lesione solida in rilievo, di dimensioni superiori a 1 cm, spesso formata dalla confluenza di più papule.

Caratteristica di: Mollusco contagioso (papula), psoriasi, eczema, lichen planus.

- NODULO / NODOSITÀ:

-

Nodulo: Rilevatezza cutanea solida e circoscritta, di dimensioni superiori a 1 cm. Origina da processi proliferativi o infiammatori a livello del derma. Spesso risolve con esiti atrofico-cicatriziali.

Nodosità: Lesione solida più profonda, che interessa il derma profondo o l'ipoderma. Di dimensioni maggiori rispetto al nodulo, è tipicamente dolorosa e palpabile. Associata a condizioni come l’eritema nodoso.

- POMFO:

-

Rilevatezza cutanea circoscritta e fugace, che insorge rapidamente e scompare entro 24 ore. Origina da edema del derma superficiale causato da vasodilatazione capillare e liberazione di istamina.

Di forma tondeggiante e colore rosso, rosaceo o pallido-perlaceo, è tipicamente accompagnato da prurito e presenta un alone eritematoso. Risolve senza lasciare esiti.

Caratteristica di: Orticaria, punture di insetti, reazioni allergiche (alimenti, farmaci), infezioni virali.

- VESCICOLA / BOLLA:

-

Raccolta circoscritta di liquido (sieroso, sieroematico, ematico) in seno all'epidermide o tra epidermide e derma.

Vescicola: Dimensioni inferiori a 5 mm. Tipica degli **eczemi**, della varicella e dell'herpes labiale. Risolve per riassorbimento o evolve in erosione.

Bolla: Dimensioni superiori a 5 mm. Può contenere liquido limpido (sieroso) o torbido (con cellule infiammatorie o batteri). Associata a ustioni, pemfigo, dermatite erpetiforme e sovrainfezioni.

Flittena: Termine spesso usato per indicare una bolla di grandi dimensioni, tipicamente causata da ustioni o congelamento.

- PUSTOLA:

-

Raccolta di essudato purulento (pus) contenuta nell'epidermide (lesione intraepidermica o sottoepidermica). Appare come una piccola vescicola di colore giallo o bianco su base arrossata.

Di dimensioni generalmente inferiori a 1 cm, regredisce senza esiti cicatriziali nella maggior parte dei casi, tranne in forme severe (es. pustole vaiolose). Può essere primitiva o secondaria, derivante dalla trasformazione pustolosa di vescicole o bolle.

Caratteristica di: Acne, follicolite, impetigine, psoriasi pustolosa, varicella.

Pustola sterile: Presenza di pus senza infezione batterica (es. psoriasi pustolosa).

Lesioni Secondarie (Evolutive)

- CROSTA:

-

Conglomerato di liquidi biologici essiccati e detriti cellulari che ricopre lesioni con perdita di sostanza. Il colore dipende dal contenuto:

Colori: Marrone/rossastre (ematiche); giallastre (sierose).

Caratteristica di: Impetigine, eczema. Se contiene lamelle cornee si parla di squamo-crosta.

- SQUAMA:

-

Agglomerato di lamelle cornee dovuto a desquamazione eccessiva dello strato corneo. Classificata in furfuracea, pitiriasica, lamellare o foliacea.

Caratteristica di: Psoriasi, forfora, dermatite seborroica.

- ESCORIAZIONE:

-

Perdita di sostanza epidermica di origine traumatica (es. grattamento). Lineare, superficiale. Risolve senza cicatrice.

- EROSIONE:

-

Perdita di sostanza che interessa epidermide e derma superficiale. Origina dalla rottura di vescicole, bolle o pustole. Risolve senza cicatrice.

- ULCERAZIONE:

-

Perdita di sostanza profonda che interessa epidermide, derma e ipoderma. Risolve sempre con cicatrice. Associata a infezioni, ischemia, neoplasie.

- RAGADE:

-

Soluzione di continuo lineare e profonda che raggiunge il derma. Tipica di processi infiammatori cronici (es. ano, labbra). Può sanguinare e talvolta lascia cicatrice.

- CICATRICE:

-

Neoformazione di tessuto connettivo in seguito a riparazione di lesioni profonde. Inizialmente rossa e rilevata, poi si appiattisce e schiarisce. Assenza di annessi cutanei (peli, ghiandole) e alterazione della pigmentazione.

ANOMALIE DEL FUSTO DEL CAPELLO: FRATTURE 💔

Le anomalie del fusto del capello sono spesso alla base di diverse forme di alopecia e vengono classificate in base al tipo di alterazione morfologica subita dal fusto.

1. Tricorressi Nodosa (Frattura a Pennello)

- Morfologia:

- Perdita della cuticola seguita da dissociazione delle cellule della corteccia. Si formano rigonfiamenti tondeggianti che si fratturano con aspetto "sfrangiato" o "a pennello".

- Eziologia:

- Causata da traumi fisico-chimici (phon, spazzole, permanenti, tinture, acconciature tese, shampoo ripetuti).

2. Tricoschìsi (Frattura Netta)

- Morfologia:

- Frattura trasversale netta del capello, senza rigonfiamenti. Aspetto appiattito, secco e ruvido.

- Eziologia:

- Carenze proteiche (cistina) e soprattutto carenza di zolfo (< 50% del normale).

- Associazione:

- Se familiare e associata a alterazioni ungueali o ittiosi, si definisce Tricotiodistrofìa.

3. Tricorressi Invaginata ("Capelli a Bambù")

- Morfologia:

- Rigonfiamento del capello: la parte superiore rigida penetra in quella sottostante non cheratinizzata, che si dilata.

- Associazione:

- Spesso presente nella Sindrome di Netherton, associata a ittiosi e atopìa.

4. Fratture Fusiformi (A Punta di Matita)

- Morfologia:

- Frattura a livello di restringimenti. Il frammento residuo appare "a punta di matita".

- Associazione:

- Nei capelli affusolati o anagen distrofici dell'alopecia areata.

5. Tricoptilòsi (Doppia Punta)

Fissurazione longitudinale del fusto (terminale o intermedia), nota come "doppia punta". Causata da danni fisico-chimici dopo perdita della cuticola.

6. Tricoclasìa

Frattura trasversale del fusto che interessa midollo e corteccia, ma con risparmio della cuticola. Conseguenza di traumi fisico-chimici lievi.

Alterazioni della Regolarità e Struttura 📏

1. Moniletrix (Capelli a Collana)

- Morfologia:

- Fusto senza torsioni, con rigonfiamenti ellittici (nodi) alternati a restringimenti affusolati (internodi). La cuticola è assente nei nodi e alterata negli internodi, dove avvengono le fratture.

- Eziologia:

- Difetto genetico nella zona cheratogenetica del follicolo, con alternanza di aree allargate e ristrette.

2. Pseudomoniletrix

- Differenze da Moniletrix:

-

- Rigonfiamenti di dimensioni e distanza irregolari.

- Cellule cuticolari conservate.

- Alterazione acquisita, non ereditaria (traumi fisico-chimici).

- Fratture si verificano quasi esclusivamente nei nodi.

3. Pili Torti (Capelli Ritorti)

- Morfologia:

- Fusto con avvolgimenti su sé stesso (3–5 torsioni regolari). La sezione diventa ellittica nei punti ritorti. Estremamente fragili (lunghezza < 5 cm).

- Eziologia:

- Anomalia ereditaria rara (X-linked recessiva), legata a mutazioni nel gene PLS3. Può essere acquisita in seguito a traumi ripetuti.

- Diagnosi:

- Rifrazione irregolare alla luce incidente. Associata a Sindrome di Menkes (carenza di rame).

4. Capelli Affusolati (Tapered Hairs)

- Morfologia:

- Presenza di restringimenti progressivi lungo il fusto.

- Eziologia:

- Causata da rallentamento temporaneo della matrice follicolare. Associata ad alopecia areata, tricotillomania, malattie sistemiche gravi o farmaci citotossici.

5. Scanalature Longitudinali

Difetti zonali nella crescita follicolare con riduzione dello spessore della corteccia in corrispondenza della scanalatura, ma cuticola intatta. Non patologiche di per sé, ma spesso associate a tricotiodistrofia, moniletrix o pili torti.

6. Pili Annulati (Capelli Anellati)

- Morfologia:

- Fusto con bande alternate chiare e scure (aspetto "zebrato") dovute a spazi d'aria tra cellule corticali non allineate. Effetto luccicante esteticamente gradevole.

- Eziologia:

- Di solito ereditaria (autosomica dominante), ma può essere sporadica.

7. Pili Bifurcati

- Morfologia:

- Il fusto si divide in due rami, ciascuno con propria cuticola, per poi ricongiungersi. Differisce dalla tricoptilòsi, che è una frattura longitudinale.

- Eziologia:

- Ipotesi di una matrice secondaria temporanea adiacente al follicolo principale.

8. Pili Multigemini

- Morfologia:

- Anomalia rara con 2–10 peli di sezione irregolare prodotti da matrici multiple ma che emergono da un unico ostio follicolare.

- Caratteristiche:

- Ogni pelo ha guaine epiteliali interne proprie; la guaina esterna è unica. Tutti i peli sono solitamente in fase anagen. Distinto dalla tricostàsi spinulosa.

ANOMALIE RESIDUE E ARRICCIATURE DEL FUSTO ➰

1. Triconodòsi (Capello Annodato)

Anomalia acquisita in cui il fusto si presenta annodato su sé stesso. A questo livello, la cuticola è alterata o assente a causa del continuo sfregamento.

- Patogenesi: Traumatica (legature strette, acconciature, capelli lunghi non spazzolati).

- Frequenza: Più comune nei soggetti con capelli ricci o molto fini.

2. Capelli Impettinabili (Capelli Canaliculi)

Alterazione solitamente ereditaria (mutazioni nei geni PADI3, TGM3, TCHH) in cui i capelli, di colore giallo-grigiastro, non possono essere pettinati né appiattiti.

- Morfologia: Stelo con sezione triangolare e scanalature longitudinali lungo i lati.

- Eziologia: Cheratinizzazione prematura della guaina epiteliale interna che deforma il capello in crescita.

- Ereditarietà: Autosomica dominante o recessiva.

3. Capelli Lanosi (Woolly Hairs)

Fusti a sezione ovoidale con curvature o torsioni assiali che causano un forte arricciamento. Simili ai pili torti, ma generalmente meno fragili.

- Caratteristiche: Non pettinabili. Fase anagen ridotta, limita la crescita a pochi centimetri.

- Forme: Generalizzata (ereditaria) o localizzata (acquisita).

SEBORREA (IPERSECREZIONE SEBACEA) 💧

La seborrea è la produzione di sebo in eccesso che altera l'equilibrio idro-lipidico della cute, causando inestetismi o patologie (es. acne, caduta di capelli).

Tipi di Seborrea

- Fisiologica: Normale attività che crea il mantello idro-lipidico (protezione) e lubrifica il fusto.

- Patologica: Produzione anormale che rende cute e capelli grassi e oleosi. Può portare a pelle asfittica (sebo ristagna nei follicoli, cute secca e ruvida) e comedoni.

- Occasionale: Ipersecrezione limitata a brevi periodi (es. da fattori ambientali o trattamenti errati).

- Seborrea secca: Pelle con eccesso di sebo sottostante ma superficie secca e squamosa.

Cause e Fattori Favorenti

- Cause Interne:

- Squilibri ormonali (androgeni), disturbi digestivi, fattori genetici, stress.

- Cause Esterne/Iatrogene:

- Fattori ambientali, prassi igieniche scorrette (es. prodotti troppo alcalini), lozioni alcoliche, massaggi intensi, alimentazione ricca di zuccheri e latticini.

- Fattori Microbici:

- Proliferazione di lieviti Malassezia e batteri Cutibacterium acnes, che degradano il sebo in acidi irritanti.

Danni Provocati dalla Seborrea

- Alopecia Seborroica: Caduta di capelli e accelerazione della calvizie.

- Patologie Cutanee: Follicolite, acne o comedoni (per ostruzione follicolare).

- Pitiriasi Steatoide: Seborrea accompagnata da forfora (squame untuose e giallastre).

- Dermatite Seborroica: Infiammazione acuta con perdita di squame untuose sul cuoio capelluto, sopracciglia, naso, ascelle.

- Cisti Sebacee: Accumulo di sebo e cheratina in aree come cuoio capelluto e tronco.

Terapia

Trattamenti antiseborroici e sebo-equilibranti, talvolta associati a farmaci (imidazolici, corticosteroidi, antiandrogeni). Utile l'associazione con trattamenti biostimolanti come l'Alta Frequenza (disinfetta e vascolarizza) o la Laserterapia (rinforza i capelli). È importante evitare detergenti aggressivi che inducono effetto rebound.

FORFORA (PITIRIASIS SIMPLEX CAPITIS) 🌨️

La forfora è causata da un accelerato ricambio delle cellule epidermiche (ciclo di 10–12 giorni anziché 28), che non raggiungono la completa maturazione prima del distacco.

Fattori Scatenanti e Ruolo del Micete

- Morfologia: Ammassi di cellule cornee (squame bianche o grigiastre).

- Permeabilità: Lo strato corneo è più permeabile del normale, favorendo l'assorbimento di principi attivi.

- Malassezia: Lievito presente in eccesso. Un pH alterato e il sebo in eccesso favoriscono la sua crescita, che a sua volta stimola infiammazione e desquamazione.

Tipi Clinici di Forfora

- Pitiriasi Secca (Semplice): Squame fini e bianche, cute normale, prurito lieve.

- Pitiriasi Grassa (Steatoide): Squame grosse, untuose e giallastre, cute eritematosa e oleosa, spesso associata a seborrea.

Terapia della Forfora

L'obiettivo è riequilibrare il microbiota e controllare la proliferazione di Malassezia con prodotti ad azione antimicotica (es. ketoconazolo, piritione di zinco, acido salicilico, tea tree oil).

Lo shampoo deve avere un pH acido (4–5,5) per ripristinare il manto acido del cuoio capelluto e creare un ambiente sfavorevole al fungo. Lasciarlo in posa 3–5 minuti prima del risciacquo per massimizzare l'efficacia.

BiotechProject. Un progetto per un web più inclusivo.